53 Jahre STERN-Aktion Abtreibung

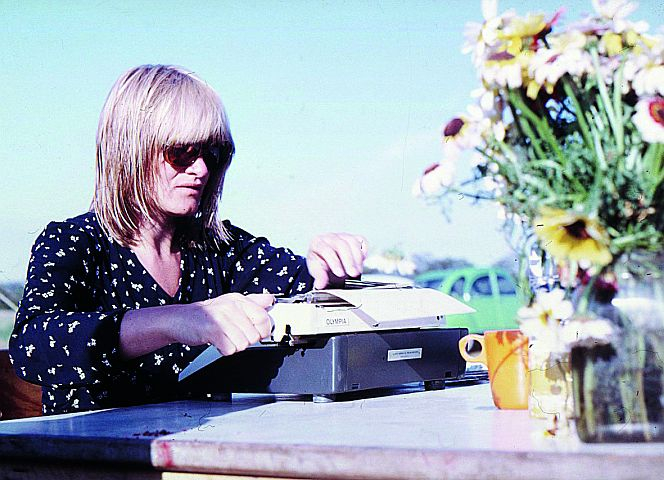

3. Juni 1971. Es ist schon nach Mitternacht. Seit Stunden sitze ich hier, in der Redaktion des Stern in Hamburg. Ich bin aus Paris angereist, wo ich zu der Zeit lebe und als freie Korrespondentin arbeite, manchmal auch für den Stern. So kam der Kontakt zustande.

Nun stehe ich mit Ressortleiter Winfried Maaß auf dem Flur. Hinter verschlossener Tür tobt Henri Nannen, der allmächtige Chefredakteur des Stern. Inzwischen brüllt er, vernehmlich: „Das verrückte Weib. Es soll sich nicht so anstellen!“

Das „verrückte Weib“ bin ich. Ich habe den Deal mit dem Stern eingefädelt. Das Magazin wird, so hatten Maaß und ich es verabredet, die Namen der mindestens 300 Frauen veröffentlichen, die provokant erklären: „Ich habe abgetrieben – und fordere das Recht dazu für jede Frau!“ Dazu ein Bericht von mir über die Aktion. Morgen früh soll gedruckt werden.

Plötzlich aber will Nannen sich nicht mehr an die Abmachung halten. Die lautete: Die Aktion wird als kollektive Frauenaktion präsentiert, mit Fotos von mehreren Dutzend Frauen auf dem Titel. Doch Nannen hat es sich anders überlegt. Er will jetzt nur noch Romy Schneider mit ihrer schicken neuen Kurzhaarfrisur aufs Cover nehmen. Senta Berger, die ebenfalls unterzeichnet hatte, genau wie Sabine Sinjen, waren damals noch nicht so berühmt.

Ich stehe auf dem Flur des Stern und weigere mich, die 374 Unterschriften rauszurücken

Ich stehe also auf dem Redaktionsflur und weigere mich, sie rauszurücken: die 374 Unterschriften der Frauen unter dem Manifest, ohne die der Stern die Aktion nicht veröffentlichen könnte. Ich habe die schwarze Aktenmappe mit den 374 DIN-A4-Blättern fest unter meinen Arm geklemmt und werde sie unter keinen Umständen rausgeben, sollte der Stern einen Prominenten-Titel machen statt des kollektiven Frauen-Titels. Maaß, der eigentlich auf meiner Seite steht, versucht, mich zu überreden. „Ist doch egal, Frau Schwarzer. Hauptsache, die Aktion läuft.“ Nein, ist nicht egal!

Schließlich war ich verantwortlich für das sehr riskante Unterfangen. Ich hatte fast jede einzelne Frau überredet, mitzumachen oder sogar dazu, auch ihrerseits weitere Unterschriften zu sammeln. Und das Risiko, das jede der Unterzeichnerinnen damit einging, war gewaltig. Denn Abtreibung war zu der Zeit noch ein totales Tabu.

Eine Frau, die abtrieb, sprach darüber damals in der Regel noch nicht einmal mit der eigenen Mutter oder der besten Freundin. Auf Abtreibung stand nach § 218 bis zu fünf Jahren Gefängnis. Theoretisch. Praktisch war es so, dass geschätzte eine Million Frauen im Jahr abtrieben, allein in der Bundesrepublik (in Frankreich lag die Zahl ähnlich hoch). Aber im Jahr 1969 landeten trotzdem nur 276 Frauen vor Gericht. Sozusagen versehentlich. Denn der § 218 existierte zwar seit hundert Jahren und bedrohte Frauen und Ärzte, aber er entsprach schon lange nicht mehr dem Rechtsempfinden weiter Teile der Bevölkerung. Und auch nicht der Realität. Jedes Jahr eine Million Frauen ins Gefängnis – wer hätte denn da die Haus- und Kinderarbeit machen sollen?

Eine Frau, die damals abtrieb, sprach noch nicht mal mit der besten Freundin darüber

Doch der § 218 schüchterte trotzdem ein. Er machte ein schlechtes Gewissen, lieferte die Abtreibenden Denunzianten, Missbrauchern und EngelmacherInnen aus. Der § 218 entmündigte die Frauen – und tut das in Deutschland bis heute, im Gegensatz zu unseren westlichen Nachbarländern, die inzwischen quasi ausnahmslos die Fristenlösung haben. Abtreibung ist weiterhin strafbar, wird aber nicht verfolgt. Eine schizophrene, willkürliche Situation.

Frauen, die in Deutschland abtreiben wollen, haben also nicht das Recht, aber man gewährt ihnen die Gnade – so sie eine Bestätigung vorlegen können, dass die Zwangsberatung stattgefunden hat. Ob sie dann auch einen Arzt, eine Ärztin finden, die die Abbrüche vornimmt, das steht auf einem anderen Blatt. In Bayern oder auch Köln mit den katholischen Krankenhäusern zum Beispiel gibt es heutzutage einen wahren Abtreibungstourismus in andere Bundesländer. Und: Dieser häufigste medizinische Eingriff bei weiblichen Menschen wird im Medizinstudium nicht gelehrt!

Doch zurück zu der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1971. Es sind nur noch wenige Redakteure und Sekretärinnen im Haus, alle harren hinter verschlossenen Türen. Niemand will dem tobenden Nannen in die Quere kommen. Ich bleibe eisern. Schließlich gibt Nannen nach. Okay, sie kriegt ihren Kollektivtitel! Ich hole die 374 Unterschriften aus meiner Aktenmappe und überreiche sie Maaß. Wir lächeln uns matt und erschöpft an.

Am 6. Juni 1971 erscheint der Stern und schlägt ein wie eine Bombe. Da bin ich schon wieder in Paris. Und ich denke an die anderen 373 Frauen, deren unglaublichen Mut ich bis heute bewundere. Keine von ihnen wusste: Werde ich verhaftet? Trennt sich mein Mann von mir? Sprechen die Nachbarn noch mit mir? Verliere ich meine Stelle? Aber sie haben diesen Schritt trotzdem gewagt. In die Ungewissheit hinein. Denn sie, wir alle wussten, was das Abtreibungsverbot für das Leben einer Frau bedeutete.

Auch die Minderheit der Unterzeichnerinnen, die nie abgetrieben hatten. Wie ich. Auch wir hatten es in unserem Leben schon im Kopf durchgespielt. Was ist, wenn ich jetzt ein Kind bekomme? Will ich das? Bin ich dem gewachsen? Was bedeutet es für mein Leben? Oder auch: Verkrafte ich noch ein Kind? Zwei von drei Frauen, die abtreiben, sind Mütter.

Anne Zelensky erinnert sich an die Aktion in Frankreich: "Es war wie in einem Western!"

1971 war das Abtreibungselend unvorstellbar groß – und entsprechend groß auch die Verzweiflung und Wut der Frauen. Das Bekenntnis der 374 war ein Befreiungsschlag. Es löste eine Lawine aus. Endlich begannen die Frauen zu reden: Über ihre Angst bei der Sexualität! Über die sexuelle Gewalt! Über ihren Körper! Über ihr Leben! Ich auch! MeToo.

In meinem Bericht, der den Appell im Stern begleitete, hatte ich meine initiative Rolle bei der Aktion verschleiert. Bewusst. Ich wollte, dass das Ganze wie eine kollektive Frauenaktion aussieht – was es letztendlich ja auch war.

Zurück aus Hamburg traf ich in Paris meine Freundinnen wieder, die zwei Monate zuvor das Manifest in Frankreich angezettelt hatten. Allen voran Anne Zelensky, meine langjährige politische Weggefährtin, und Simone de Beauvoir, die von Anfang an dabei gewesen war (obwohl auch sie nie abgetrieben hatte). Beauvoir sollte später in ihrem letzten Memoirenband schreiben: „Das Manifest der 343 war die Geburt eines Feminismus für alle.“

Simone de Beauvoir: "Das Manifest der 343 war die Geburt des Feminismus für alle!"

In Deutschland hatte es vor dem 6. Juni 1971 noch keine Frauenbewegung gegeben. Zwar hatte es 1968 erste Studentinnenproteste gegeben, wie auch in Paris, aber dann trat wieder „Friedhofsruhe“ (Brigitte) in Sachen Emanzipation ein.

Das aber wusste ich nicht, ich lebte schließlich seit Herbst 1969 in Paris. Als ich also Ende April 1971 nach Deutschland fuhr, um die Selbstbezichtigungsaktion für das Recht auf Abtreibung nach dem französischen Modell anzuzetteln, dachte ich, ich müsste nur die Frauengruppen in Frankfurt, München oder Berlin fragen. Weit gefehlt.

Ich wusste auch nicht, dass 41 Jahre zuvor schon einmal eine solche Aktion in Deutschland gelaufen war. Das war die Zeit vehementer, vielfältiger Proteste gegen das Abtreibungsverbot. Da kam der Berliner Gynäkologe Heinrich Dehmel auf die Idee, eine Selbstbezichtigungsaktion zu starten. Frauen erklärten öffentlich: „Ich habe abgetrieben“, Ärzte und Prominente solidarisierten sich; von dem Physiker Albert Einstein über die Schauspielerin und Drehbuchautorin Thea von Harbou bis zu dem Schriftsteller Lion Feuchtwanger. Drei Jahre später zerschlugen die Nationalsozialisten die Proteste und radierten sie aus der Geschichte.

Drei Wochen später hatte ich die 373 Unterschriften. Das war ein kleines Wunder.

Als ich Ende April in Deutschland ankam, stieß ich zunächst auf nur eine einzige Frauengruppe, die aktiv gegen den § 218 kämpfte: Die „Frauenaktion 1970“ in Frankfurt, meist SPD- und FDP-Mitglieder. Die 68er-Frauengruppen hatten sich aufgelöst und verkapselt in „Marx-Schulungen“, um sich für den „Klassenkampf“ fit zu machen. Der galt als „Hauptwiderspruch“, die Frauenfrage nur als „Nebenwiderspruch“. Für die Genossinnen war die Aktion gegen den § 218 nichts als „kleinbürgerlicher Reformismus“.

Es waren dann letztendlich drei Frauengruppen, die – in Frankfurt, München und Berlin – kollektiv aktiv wurden. Sie brachten etwa die Hälfte der 374 Unterschriften ein. Alle anderen kamen von Kolleginnen, Nachbarinnen, Kommilitoninnen, Freundinnen – und die wiederum sagten es ihren Freundinnen…

Die Frankfurter Rundschau warf den Unterzeichnerinnen "Konsumwahn" vor

Die Zeit war reif. Seit 1969, seit die sozialliberale Koalition an der Macht war, war die Fristenlösung wieder zaghaft im Gespräch. Doch als der SPD-Justizminister öffentlich darüber nachdachte, handelte die katholische Kirche umgehend. Das Passauer Bistumsblatt und das katholische Revolverblatt Neue Bildpost organisierten massenhafte Proteste gegen den SPD-Justizminister: „Jahn will Mord legalisieren!“ Die SPD wich zurück. Das ist bis heute so: Die SozialdemokratInnen hören bis heute lieber auf den Vatikan als auf Millionen Frauen (und viele Männer).

Dabei ist das mit dem „Mord“ bei Abtreibung auch in der katholischen Kirche relativ neu. Erst 1869 hatte Papst Pius IX das Abtreibungsverbot zum Dogma erhoben, allerdings hatte er dabei gegendert: Ein männlicher Fötus war laut Papst ab dem 40. Tag ein „Mensch“, also Abtreibung „Mord“; der weibliche Fötus jedoch erst ab dem 80. Tag.

Als die Debatte nach dem Selbstbekenntnis der 374 so richtig Fahrt aufnahm, schoss auch die katholische Kirche wieder scharf. Und sie tut das bis heute. (Auch bei dem aktuellen totalen Abtreibungsverbot in Polen – selbst bei Vergewaltigung oder Schwerstbehinderung des Fötus – spielt die katholische Kirche eine zentrale Rolle. Wird sie wieder siegen?)

Bemerkenswert waren 1971 auch die Reaktionen der Medien. Die Überraschung dabei war: Manche linksliberale Medien reagierten noch reaktionärer als die Springer-Presse. So geißelte die Süddeutsche Zeitung die Aktion der 374 als „Exhibitionismus“ und die Frankfurter Rundschau kritisierte den „Konsumwahn“ der Frauen (Lieber einen Nerz als ein Kind) und die „Vernichtung unwerten Lebens“ – ganz im Geiste der Kardinäle. Das Abtreibungsverbot ist bis heute eben weniger eine Frage von rechts oder links, sondern eher eine Frage von antifeministisch oder feministisch.

Die berühmte Panorama-Sendung 1974 zeigte die schonende Absaugmethode - ein Skandal!

Wie es weiterging, ist Geschichte. Die Stern-Aktion wurde zum Auslöser der Neuen Frauenbewegung. Der Kampf gegen den § 218 wogte ein paar Jahre lang hin und her. Stichwort „Ärzte-Aktion“ im Spiegel. Da bezichtigten sich 1974 genau 329 Ärztinnen und Ärzte: Ich habe abgetrieben und bin jederzeit bereit, einer Frau in Not zu helfen. Was entscheidend ist, bis heute. Denn was nutzt den Frauen das Recht bzw. die Gnade, abtreiben zu dürfen, solange es keine Ärzte gibt, die bereit sind, ihre medizinische Kompetenz den Frauen zur Verfügung zu stellen?

Genau an der Stelle wird seit einigen Jahren wieder die Schraube angezogen. Man wagt es – bis jetzt – nicht, den Frauen verstärkt zu drohen, da wird eher mit dem schlechten Gewissen gearbeitet („werdendes Leben“). Aber die Ärzte und Ärztinnen werden wieder verstärkt unter Druck gesetzt. In Amerika haben christliche Fundamentalisten, Evangelikale, in den vergangenen Jahren abtreibende Ärzte abgeknallt wie tollwütige Hunde. In Deutschland demonstrieren sie vor deren Praxen und schüchtern die Patientinnen ein.

50 Jahre nach der Stern-Aktion 1971 ist das Recht auf Abtreibung wieder in Gefahr

Im Schatten des Frauenaufstandes in Westdeutschland führte die DDR-Regierung im März 1972 eine uneingeschränkte Fristenlösung ein, vorauseilend. Eine Frauenbewegung konnten die Genossen bei allen Problemen im Realsozialismus nun wirklich nicht auch noch gebrauchen. Bei der Wiedervereinigung 1990 wurde den DDR-Frauen dieses Recht wieder genommen.

Seither gilt gesamtdeutsch die halbherzige Lösung der verbotenen/erlaubten Abtreibung – kein Recht, eine Gnade. Und genau darauf kommt es unseren GegnerInnen an: Frauen sollen nicht über ihren eigenen Körper verfügen, sie sollen gezwungen werden können, auch ein nicht gewolltes Kind zur Welt zu bringen.

Es ist kein Zufall, dass jetzt, im Zuge des weltweiten antifeministischen Backlashs, wieder das Recht auf Abtreibung im Visier ist. Dieses Recht wird hart bedrängt: von Amerika bis Polen. Der Motor dieser Gegenbewegung sind fundamentalistische Christen, von den Evangelikalen bis zum Vatikan.

Dabei ist es eine bittere Pointe, dass niemand so viel zur Verhinderung von Abtreibungen beigetragen hat wie wir Feministinnen. Allein in Westdeutschland gab es 1969 noch geschätzte eine Million Abtreibungen im Jahr – 40 Jahre später sind es nur noch etwa 100.000, gesamtdeutsch. Das heißt, die Abtreibungen sind innerhalb von 40 Jahren auf eine einstellige Prozentzahl gesunken. Was in erster Linie den Feministinnen zu verdanken ist. Frauen sind heute aufgeklärter, selbstbewusster und unabhängiger. Was auch heißt: Sie werden seltener ungewollt schwanger. Doch eine unerwünschte Schwangerschaft treibt eine Frau in der Regel weiterhin ab. Unter allen Umständen.

Das Problem ist also auch 53 Jahre nach dem Bekenntnis der 374 am 6. Juni 1971 im Stern noch lange nicht ausgestanden.

ALICE SCHWARZER

Weiterlesen

Alice Schwarzer: „Mein Leben“ (Kiepenheuer & Witsch, 2022). Das Buch "Frauen gegen den §218" (vergriffen) wurde im www.frauenmediaturm.de digitalisiert und kann hier gelesen werden.