Sie wagen den Widerstand

Shamsia Husseini und ihre Schwester Atifa sind auf dem Weg zur Schule, als plötzlich zwei Männer auf einem Motorrad neben ihnen stoppen. "Geht ihr zur Schule?" fragt der auf dem Rücksitz – und noch bevor die Mädchen antworten können, reißt er Shamsia die Burka vom Leib und schüttet ihr ätzende Säure ins Gesicht.

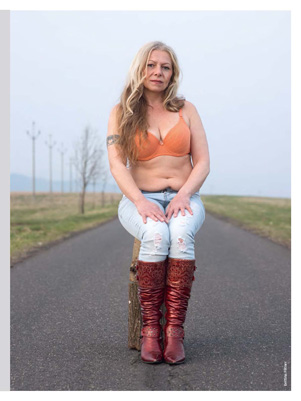

Das war im November 2008. Seither ist Shamsias linke Gesichtshälfte schwer entstellt und sie sieht schlecht, kann kaum lesen. Doch das kann sie nicht hindern, weiterhin Tag für Tag über die schlammigen Straßen zur örtlichen Mädchenschule zu gehen, an der Seite von Atifa. Ihre Eltern ermutigen sie. "Meine Eltern haben gesagt, ich soll weiter zur Schule gehen – selbst wenn Lebensgefahr droht", sagt die 17-jährige Shamsia nicht ohne Stolz. Ihre Mutter kann, wie die meisten Frauen in der Region, weder lesen noch schreiben. Und die Tochter hat verstanden: "Die Menschen, die mir das angetan haben, wollen nicht, dass Frauen lernen. Sie wollen, dass wir dumme Dinger bleiben."

Shamsia ist nicht die Einzige, die es getroffen hat. Insgesamt 15 Schülerinnen und Lehrerinnen sind auf dem Weg in die Mirwais-Schule attackiert und verunstaltet worden. Und das Wunder ist: Fast alle der 1.300 Schülerinnen gehen heute wieder zur Schule. Sie trotzen ihrer Angst – und den Taliban.

In den fünf Jahren, seit die Mirwais-Schule für Mädchen in Kandahar von der japanischen Regierung gebaut wurde, scheint so etwas wie eine soziale Revolution stattgefunden zu haben. Selbst als die Taliban ihre Schlinge immer enger um die Region Kandahar ziehen, strömen die Mädchen jeden Morgen zur Schule. Viele von ihnen laufen täglich über drei Kilometer von ihren Ziegelhäusern in den Bergen bis hinunter ins Tal. Wenn die Mädchen dann auf den von Mauern umgebenen Schulhof stürmen, werfen die meisten von ihnen ihre alles verhüllenden Gewänder ab, hüpfen und albern herum auf eine Art, die draußen, außerhalb des Schulgebäudes unvorstellbar ist, für Mädchen und Frauen jeden Alters.

In Mirwais gibt es keine Elektrizität, kein fließendes Wasser und keine befestigten Straßen. Frauen sieht man nur selten in der Öffentlichkeit, und wenn, sind sie in Burkas gehüllt, die ihre Körper formlos und ihre Gesichter unsichtbar machen. Und so war es besonders bedrohlich, als am 12. November vergangenen Jahres sechs Männer begannen, zu zweit auf Motorrädern rund um die Schule zu kreisen. Eines der Teams verwendete eine Spraydose, ein anderes eine Spritzpistole, das dritte einen Krug – gefüllt mit Säure. Sie verletzten insgesamt elf Mädchen und vier Lehrerinnen; sechs von ihnen mussten ins Krankenhaus. Shamsia traf es am schlimmsten.

Die Angriffe scheinen das Werk der Taliban zu sein, der fundamentalistischen Bewegung, die die Regierung und die amerikanisch-geführte Koalition bekämpfen. Die Verbannung von Mädchen aus der Schule war eines der ersten Akte der Taliban-Herrschaft, bevor sie im November 2001 entmachtet wurden. Neue Schulen zu bauen und sicherzustellen, dass Kinder – und vor allem Mädchen – sie besuchen, war darum eines der Hauptziele der neuen afghanischen Regierung und der Nationen, die zu Afghanistans Wiederaufbau beigetragen haben. Manche Schülerinnen der Mirwais-Schule sind um die zwanzig. Sie gehen zum ersten Mal in ihrem Leben zur Schule.

Gleichzeitig mit der Ausbreitung des Guerilla-Krieges in Süd- und Ostafghanistan machten die Taliban Schulen zu ihren besonderen Angriffszielen. Doch wer genau hinter den Säureattacken steckt, ist unbekannt. Die Taliban bestreiten, daran beteiligt zu sein. Die Polizei inhaftierte acht Männer und kurz danach veröffentlichte das Innenministerium ein Video, in dem zwei Männer die Tat gestanden. Einer behauptete, er sei von einem Polizisten bezahlt worden, der ihn im Namen des pakistanischen Geheimdienstes beauftragt hätte, das Säure-Attentat auszuführen. Auf einer nachfolgenden Pressekonferenz sagte Präsident Hamid Karzai jedoch, es gäbe keine Anzeichen für eine pakistanische Einmischung.

Eines jedoch ist sicher: In den Monaten vor dem Überfall waren die Taliban in das Gebiet um Mirwais und andere Außengebiete der Provinz Kandahar, ihrer ehemaligen Hochburg im Süden Afghanistans, vorgerückt. Und mit ihnen tauchten die Poster in den örtlichen Moscheen auf, mit dem Aufruf: "Lasst eure Töchter nicht zur Schule gehen!"

In den ersten Tagen nach dem Angriff stand die Mirwais-Schule für Mädchen leer, die Eltern wagten es nicht, ihre Töchter nach draußen zu lassen. Da schritt der Schulleiter, Mahmood Qadari, zur Tat. Nachdem er vier Tage in den leeren Klassenräumen gestanden hatte, berief er eine Versammlung der Eltern ein. Hunderte kamen – Väter und Mütter – und Qadari appellierte an sie, ihre Töchter wieder zur Schule zu schicken. Nach zwei Wochen kamen die ersten zögernd zurück.

Also erbat Mr. Qadari, dessen eigene drei Töchter im Ausland leben, die Unterstützung der örtlichen Regierung. Der Gouverneur versprach, mehr Polizisten patroullieren zu lassen, eine Fußgängerbrücke über eine verkehrsreiche nahe gelegene Straße zu bauen und einen Bus einzusetzen, der die Mädchen zur Schule bringen sollte. Qadari berief ein weiteres Treffen ein und sagte den Eltern, dass es nun keinen Grund mehr gäbe, ihre Töchter zu Hause zu halten. "Ich erzählte ihnen, wenn ihr eure Töchter nicht zur Schule schickt, gewinnt der Feind", erklärte der Schulleiter. "Ich bat sie, nicht der Dunkelheit zu erliegen. Bildung ist der Weg, unsere Gesellschaft zu verbessern."

Diese Worte erreichten die Eltern von Mirwais. Auch wenn weder der Bus, noch die Polizeistreifen, noch die Brücke in die Tat umgesetzt wurden, tauchten die Mädchen trotzdem wieder in der Schule auf. Nur wenige blieben ganz weg, darunter drei, die bei den Attentaten verletzt worden waren. "Ich will nicht, dass die Mädchen herumsitzen und ihr Leben wegwerfen", sagt Ghulman Sekhi, ein Onkel von Shamsia und deren Schwester Atifa, die auch verätzt wurde.

Trotz der Bedrohung vor ihren Mauern pulsiert in der Schule jetzt das volle Leben. Die 40 Klassenräume sind so voll, dass der Unterricht auch noch in vier Zelten im Hof, gespendet von Unicef, abgehalten wird. Jetzt lässt der afghanische Bildungsminister ein festes Gebäude bauen.

Kürzlich wurden in der Schule einige Prüfungen abgehalten. In einem Klassenraum, einer Geographieklasse, stellt eine Lehrerin Fragen, die Schülerinnen hören zu und schreiben ihre Antworten auf Papier. "Wie heißt die Hauptstadt von Brasilien?" fragt die Lehrerin Arja, während sie im Klassenraum auf und ab geht. Oder: "Wie viel mal ist Amerika größer als Afghanistan?"

An einem Pult in der vordersten Reihe sitzt Shamsia, das Mädchen mit dem verätzten Gesicht. Sie hält die hohle Hand über ihre Narbe. Aus Scham. Die Ärzte haben Shamsia, deren Name "Sonnenschein" bedeutet, gesagt, dass ihr Gesicht operiert werden muss, um die Narben verschwinden zu lassen. Ein ferner Traum: Shamsias Dorf hat noch nicht einmal Elektrizität, ihr Vater ist arbeitslos.

Nach der Unterrichtsstunde mischt sich Shamsia unter die anderen Mädchen, sie stehen herum, lachen und scherzen. Sie wirkt unbefangen, trotz ihres entstellten Gesichts, bis sie beginnt, von ihrem Leidensweg zu erzählen. "Die Leute, die das getan haben", sagt sie, "fühlen nicht den Schmerz von anderen."