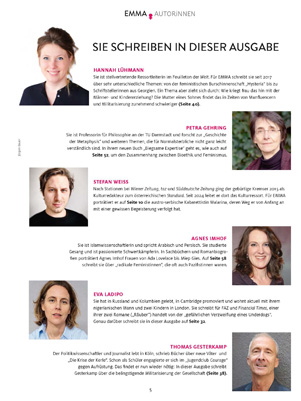

Annegret Soltau: Schrei ohne Worte

Annegret, was hat dich dazu bewogen, den Weg in die Kunst einzuschlagen und schließlich ein Studium zu beginnen?

Mein erster Plan war, wie meine Mutter „in Stellung“ zu gehen, also bei einem Landwirt zu arbeiten, oder in einem Süßwarenladen eine Anstellung zu finden. In meiner Jugend wusste ich zunächst nicht einmal, dass es so etwas wie Kunst überhaupt gibt. Doch tief in mir hatte ich das Gefühl, dass es mehr geben musste als das, was mir in meinem Umfeld zugänglich war. Der Kontakt mit einem Amateurmaler und einem Bildhauer, der in der Werkstatt unserer Kirche arbeitete, war für mich ein prägendes Erlebnis – auch wenn diese Begegnungen nichts an den begrenzten Möglichkeiten meiner Lebensrealität änderten. Schon früh zog ich alleine fort und nahm Arbeit an, um mich über Wasser zu halten. Einen entscheidenden Impuls gab mir ein Lehrer, der mich dazu ermutigte, die Handelsschule in Winsen, unweit von Hamburg, zu besuchen. Schließlich fand ich eine Anstellung bei einer Bank. Zufällig stieß ich dort in einem Antiquariat in der Nähe auf etwas, das alles veränderte: Postkarten mit Kunstmotiven und kleine, preiswerte Reclam-Hefte – für 30 oder 50 Pfennig. Ich kaufte Bücher von Hölderlin, Goethe und anderen, die mir bis dahin völlig fremd gewesen waren, und verschlang sie geradezu. Unter den Postkarten war „Die brennende Giraffe“ von Salvador Dalí, und ich spürte sofort eine tiefe Verbindung: „Das bin ich!“, dachte ich. Rückblickend begann mein Weg zur Kunst genau dort. Schon in der Volksschule zeichnete ich leidenschaftlich gerne, doch zu Hause fehlte es an Material – weder Papier noch Stifte standen mir zur Verfügung.

Wenig später, 1967, gelang es dir, dich an der Hochschule für bildende Künste Hamburg einzuschreiben?

Nach meiner Kündigung bei der Bank ging ich nach England und arbeitete zunächst als Au-pair in einer Familie mit vier kleinen Kindern – eine herausfordernde und schlecht bezahlte Aufgabe. Gleichzeitig besuchte ich einen Kunstkurs. Zurück in Hamburg, lernte ich einen Kunststudenten kennen, der mir riet, einen Mappenvorbereitungskurs zu machen. Währenddessen arbeitete ich als Medizinisch-technische Assistentin bei einem Unfallarzt und später als Zimmermädchen, um den Kurs zu finanzieren. Ich wurde an der Hochschule für bildende Künste Hamburg angenommen.

Dein Frühwerk stützt sich auf Papierarbeiten, du wurdest auch „Meisterin der Radierung“ genannt.

Die Zeit damals war stark politisch geprägt. Anfang der 1960er Jahre gab es zahlreiche Demonstrationen, an denen wir teilnahmen. Viele Studenten empfanden das Studium der Kunst als zu elitär und wandten sich stattdessen ausschließlich dem politischen Aktivismus zu. Ein Kommilitone bot mir sein Radierwerkzeug an, weil er beschlossen hatte, sich ganz von der Kunst abzuwenden. Ich habe mir das Radieren schließlich im Selbststudium beigebracht, denn vor Ort gab es niemanden mehr, der einen anleitete – keine Werkstattleitung, keine Unterstützung, nichts. Die gesamte Hochschule glich einem Hexenkessel.

Das System war also förmlich am Zusammenbrechen?

Ja, genau – alles löste sich auf. Damals ließen sie sogar Joseph Beuys auflaufen. Er wollte sich an der Hochschule bewerben, da er ja ebenfalls politisch engagiert war. Doch die Studenten ignorierten ihn völlig. Während seines Vortrags nahmen sie ihm den Hut vom Kopf. Es war wirklich beschämend, wie sie ihn behandelt haben. Am Ende wurde er auch nicht angenommen, weil die Studenten ihn ablehnten.

Du hast während dieser Zeit aber auch bei David Hockney studiert.

Ja, genau. Bei ihm lernte ich Radieren nach seiner Art – mit klaren Linien. Ich zeichnete alles: die anderen Studenten, Frauen, Männer, meinen Partner Baldur, meine Umgebung. Hockney war faszinierend als Professor. Er saß in den Vorlesungen oft auf dem Boden, einen goldenen Zahnstocher im Mund, und sprach über das Zeichnen nach der Natur. Die Zusammenarbeit mit ihm war unkompliziert und inspirierend. Gleichzeitig waren wir politisch aktiv und nahmen an Demonstrationen teil. Nach Hockney kam Allen Jones, doch die Klasse war leer – die meisten Studenten waren längst abgesprungen. Die Professoren, auch Hockney, waren frustriert. Ich selbst war hin- und hergerissen. Aus prekären Verhältnissen stammend, lehnte ich das Establishment ab. Aber ich wollte auch Kunst machen – und war endlich dort angekommen, wo ich immer hinwollte. Doch plötzlich war es nicht mehr erlaubt, Kunst um ihrer selbst willen zu schaffen. Das war ein Schock für mich. Also habe ich immer heimlich gearbeitet. Ich habe mit den Radierungen begonnen, gezeichnet, gemalt, und ich habe Figuren in Lebensgröße aus Holz gemacht.

Aber zur Performance und Fotografie bist du erst nach dem Studium gekommen.

1974 war ich bereits in Darmstadt. Zuvor hatte ich ein Auslandsstipendium vom DAAD erhalten und verbrachte ein Semester in Wien und später in Mailand. Nach meiner Rückkehr aus Mailand hatte ich meine erste Ausstellung in Darmstadt, mit Radierungen und Zeichnungen. Sie fand in einer kleinen Galerie statt, organisiert von Frau Dr. Gisela Bergsträsser vom Hessischen Landesmuseum. Sie hielt eine wunderbare Eröffnungsrede und erwarb später ein Werk für das Museum. Die meisten Besucher lobten meine Arbeiten, aber ich hatte bereits mit den Darstellungen der Umwickelten begonnen und wollte diese Idee in eine neue Dimension umsetzen – live. Ich wollte, dass der Faden nicht nur gezeichnet, sondern auf der Haut spürbar wird. Es sollte nicht nur ein visueller Eindruck sein, sondern ein physisches Gefühl – der gezeichnete Faden auf der Haut.

Der Ausgangspunkt lag also im Haptischen, im Faden, und im unmittelbaren Erleben durch den Körper.

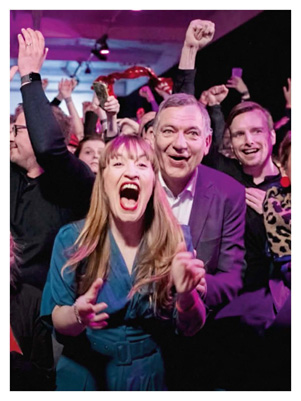

Ja, ich habe auch andere Techniken eingesetzt, wie das Vernähen. Das Umwickeln begann dann etwa ein Jahr nach meiner ersten Ausstellung, im Rahmen einer Performance. Ich hatte die Möglichkeit, dies in einer kleinen Galerie umzusetzen. Dort habe ich den „Fadenraum“ geschaffen und meine erste Performance, Permanente Demonstration, realisiert. Ich startete die Umwicklung mit einem Bekannten von mir. Zuerst legte ich das weiße Tuch auf ihn, sodass er wie eine Skulptur wirkte. Diese Figur sollte lebendig sein – fühlend, die Zeichnung spürend. Während der Performance hatte ich dann die spontane Idee, den Faden von meinem Bekannten aus auf drei bis vier weitere Personen zu spannen. Ich ging von ihm zu anderen Personen und dann wieder zurück zu ihm. Am Ende waren all diese Menschen miteinander verbunden.

Hattest du zu diesem Zeitpunkt bereits den festen Entschluss gefasst, deine Performance fotografisch zu dokumentieren?

Ja, genau das habe ich getan. Damals hatte ich eine Freundin, die als Fotografin arbeitete, und ich bat sie um Unterstützung. Durch sie bekam ich Zugang zur Dunkelkammer, da sie nicht alle Abzüge für mich anfertigen konnte. Doch mit der Zeit empfand ich das bloße Erstellen von Fotoabzügen als zu monoton. Also begann ich, mit einer Nadel direkt in die Negative zu kratzen.

Rückblickend sind das Fotografische und die Performancekunst sehr feministische Medien gewesen, gerade in den 1970er Jahren.

Das habe ich dann auch festgestellt. Zu dieser Zeit war ich jedoch sehr isoliert in Darmstadt. Es war mir nicht so bewusst, denn obwohl ich Yoko Ono kannte und von einigen Künstlerinnen gehört hatte, drang der gesamte Kanon, etwa das Werk von Ulrike Rosenbach, nicht wirklich zu mir durch. Doch es dauerte nicht lange, bis ich mehr darüber erfuhr. Ich gründete schließlich eine feministische Frauengruppe. Und irgendwann erschien in der Zeitung die Überschrift: „Die Frauen der Annegret Soltau“, damals noch im Kontext meiner Papierarbeiten. Ich fragte mich: „Mache ich nur Kunst über Frauen? Ich mache doch Kunst über Menschen!“ Denn letztlich ist eine Frau ja auch ein Mensch.

Was fasziniert dich so sehr am weiblichen Körper, dass er immer wieder ein zentrales Thema deiner Arbeit ist?

Ich bin immer von mir selbst ausgegangen, und mir wurde bewusst, dass ich mir alle Fragen aus der Perspektive einer Frau stelle. Dann dachte ich über den Kunstmarkt nach und bemerkte plötzlich, dass wir keine Frau als Lehrerin oder Professorin hatten. An der Akademie gab es den Klassenkampf, aber nicht die Frauenfrage. Mit der Auseinandersetzung über den Klassenkampf begann sich das zu verändern, und die Frauen stellten sich die Frage, welche Rolle sie in der Gesellschaft einnahmen. Soll ich die Wohnung putzen, dem Mann die Wäsche waschen oder Kinder bekommen und dann auf diese Rolle festgenagelt werden? Diese Fragen kamen schnell, auch durch die Literatur. Ich las damals viel, unter anderem Verena Stefan, die heute nicht mehr so bekannt ist. Sie war lesbisch, lebte mit einer Frau zusammen und hatte Häutungen, ein kleines Büchlein über die Sexualität von Frauen, geschrieben. Ich verschlang alles und las so viel, wie ich konnte. Es war, als fügte sich plötzlich alles zusammen, und ich verstand, warum die Dinge in meinem Leben so verlaufen sind.

War der Feminismus für dich damals sofort ein naheliegender Begriff?

Ja, sehr schnell. Ich habe viel gelesen, und dabei habe ich das alles wiedererkannt. Wenn ich das alles früher gewusst hätte – dann hätte ich mich ganz anders durchgesetzt. Ich war nicht ängstlich, aber ich wusste auch nicht, was ich als Frau bedeute.

Wie hat deine eigene Erfahrung mit Schwangerschaft und Mutterschaft deine Kunst geprägt?

Es war eine schwierige Zeit, in der ich mich oft fragte, ob ich den richtigen Weg ging. In meiner Kunst beschäftigte ich mich intensiv mit Themen wie Mutterschaft und Identität, denn diese Themen prägten zu der Zeit mein persönliches Leben. Ich wollte nicht nur die traditionelle Rolle der Mutter darstellen, sondern die verschiedenen Facetten dieser Erfahrung hinterfragen, das Glück, aber auch den Schmerz, die Ambivalenz. Der kreative Prozess war für mich nie vorhersehbar. Es war eine Zeit großer Unsicherheit – finanziell und künstlerisch –, aber diese Herausforderungen prägten meine Arbeit.

Dein Werk war immer politisch, weil es so nah an deinem eigenen Leben war – als Künstlerin, die Mutter wurde, entgegen den Erwartungen deiner Zeit.

Es gab den Konsens, dass man als Feministin nicht Mutter wird. Mich haben Frauen angerufen und mir vorgeworfen, dass ich mich nicht an die Absprachen gehalten hätte! Es gab natürlich keine Absprache, es war einfach die Stimmung damals. Das war für mich sehr verletzend. Viele Künstlerinnen streben Provokation und Ablehnung an, doch das war nie mein Ziel. Für mich ging es um meine Familie, die in meinen Arbeiten dargestellt wurde – meine Tochter, die ich schützen wollte. Besonders in ihrer Pubertät war es eine schwierige Zeit. Als ich sie fragte, ob sie an der Serie mitwirken wollte, kannte sie meine Arbeiten bereits, und es war für sie selbstverständlich. Doch auch sie bekam die Ablehnung zu spüren. Nachdem im Fernsehen über meine Arbeit berichtet worden und das Wort „Porno“ gefallen war, wurde sie in der Schule gemobbt. Es war eine erschütternde Erfahrung. Doch dann kam mir die Idee, ihre Mitschüler – vor allem die Jungs – einzuladen. Wir haben bei uns zu Hause darüber diskutiert, und das war sehr hilfreich. Ich erklärte die Werke, verband sie mit den vier Jahreszeiten, vier Generationen, vier Elementen und versuchte, einen größeren Kontext herzustellen. Diese Erklärung kam bei den Jungs gut an.

In deinem Werk und den Zensurfällen spielt der alternde weibliche Körper eine zentrale Rolle. Alternde Frauenkörper werden ja oft als negativ und abstoßend wahrgenommen.

Auch ich selbst bin älter geworden, aber ich stehe zu meinem Körper und meiner Sexualität, unabhängig von den gesellschaftlichen Erwartungen. Ich kann nicht behaupten, dass ich das alles von Anfang an geplant hatte. Es entwickelte sich Schritt für Schritt, immer mit neuen offenen Fragen, mit Aspekten, die noch nicht bildnerisch ausgedrückt waren. Ich habe das nicht nur aus einem intellektuellen Impuls heraus getan, sondern auch auf einer emotionalen Ebene. Manchmal konnte ich meine Gedanken gar nicht bis zum Ende führen, weil ich mich dabei selbst verlor. Es ging darum, die Dinge visuell zu begreifen.

Dein Werk ist nie den Trends hinterhergelaufen, sondern hat immer einen eigenen, unverwechselbaren Weg eingeschlagen.

Ich wurde manchmal sogar gefragt, ob ich überhaupt noch eine Feministin sei. Aber ich denke immer: Ich bin doch einfach ein Mensch!

Das Interview führten die Kuratorinnen der Ausstellung: Svenja Grosser & Maja Lisewski.

Die Ausstellung „Annegret Soltau: Unzensiert – eine Retrospektive“ wird vom 8.5. bis 17.8.2025 im Städel Museum Frankfurt gezeigt. Der Katalog erscheint im Hirmer Verlag.

Ausgabe bestellen