Von der Latzhose bis L-Word

Wahnsinn: Jetzt ist es sogar schick, lesbisch zu sein. Hauptsache, Frau ist rappeldürr, diskret geliftet und super gestylt. Chantal Louis erzählt den bewegten Weg von der Ächtung der weiblichen Homosexualität in den 50er und 60ern, über die Provokation der 70er und die Lässigkeit der 80er bis hin zur Homo-Ehe im 21. Jahrhundert. Und: Wie es zugeht in der Hollywood-Serie L-Word und im Film.

Jenny & Tim haben einen Superblick auf den Swimmingpool von Bette & Tina im Herzen von Los Angeles. Manchmal knutschen Frauenpaare im Wasser – und Jenny macht Stielaugen am Fenster. Klar, dass es nicht lange dauert, bis sie sich in Marina verliebt, eine der vielen attraktiven Freundinnen ihrer Nachbarinnen. Und da ist es auch nicht mehr lange hin, bis der wirklich reizende Tim die beiden in flagranti erwischt ... Ein Raunen geht durch die einschlägige Damenrunde, die es sich mit Kölsch und Chips vor der Glotze gemütlich gemacht hat.

Bette & Tina sind derweil damit beschäftigt, einen geeigneten Samenspender für ihren potenziellen Nachwuchs zu finden. Gezeugt wird das Wunschkind schließlich mit politisch korrektem Sperma eines schwarzen Freundes der nicht hundertprozentig weißen Bette. Klar, dass der Zeugungsakt nicht klinisch vor sich geht, sondern der weiße Glibber romantisch bei Kerzenlicht von Bette persönlich appliziert wird. Gekicher in der deutschen Damen-Runde – die teilweise bereits mit so oder so ähnlich gezeugtem Nachwuchs gesegnet ist.

Die Tennisspielerin Dana hat sich in die süße Köchin der Tennisclub-Kantine verguckt. Und verharrt nun in Untätigkeit ob der bangen Frage: Ist sie oder ist sie nicht? Es besteht Klärungsbedarf. Und so rückt der besorgte Freundinnen-Kreis am nächsten Tag mit Block und Bleistift zum „Gaydar“ (Gay & Radar) an und vergibt Lesben-Punkte: einen Pluspunkt für das pragmatische Schuhwerk der Angebeteten, einen Minuspunkt für lange Fingernägel. „Tut uns Leid, Dana“, verkündet Bette schließlich das Urteil: „Zehn zu sieben dagegen. Nicht lesbisch.“ Fünf Minuten später küsst die vermeintliche Hetera die verblüffte Dana im Umkleideraum. Jubel im Wohnzimmer-Auditorium.

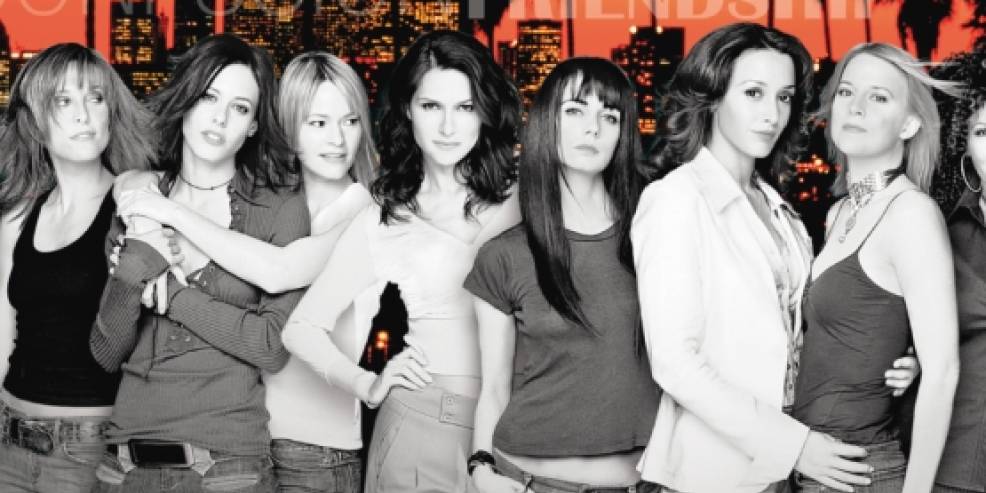

Und so füllt sich das lesbische Universum von ‚The L-Word‘, das um seinen Mittelpunkt – Marinas Szene-Café ‚Planet‘ – kreist, mit strahlend schönen Gestalten, die alle eins gemeinsam haben: ihre mal monogame, mal promiske, mal offene, mal versteckte, mal schon ewige, mal brandneue Liebe zu Frauen. Ach ja, und noch was: ihre Swimmingpools, ihre coolen Cabrios, ihre Sonnenbrillen und ihre beängstigende Kleidergröße. „Kann das sein, dass die alle unterernährt sind?“, spöttelt die Gastgeberin unseres heutigen L-Word-Abends. „Wer ist die Dunkelhaarige da jetzt noch mal? Ich kann die alle gar nicht unterscheiden“, mault eine andere ob der Tatsache, dass alle Protagonistinnen aussehen, wie durch den kalifornischen Fleischwolf gedreht.

Wahrhaft eingefleischte Fans beobachten das L-Spektakel schon seit Monaten auf DVD: zwei Staffeln auf acht DVDs mit 27 Folgen, also insgesamt 1.315 L-Word-Minuten in rosaroter Verpackung. Aber seit Ende Mai muss auch der Rest der Fernsehnation nur noch auf den roten Knopf der Fernbedienung drücken, um bei ProSieben einen tiefen Blick in die L-Wor(l)d zu werfen, in der das unaussprechliche L-Wort (dessen Namen frau nicht nennen darf, wie Harry Potter sagen würde) serienmäßig fällt.

Eine Fernsehserie mit ausschließlich lesbischen Protagonistinnen und solchen, die es werden wollen; geschrieben von der lesbischen Drehbuchautorin Ilene Chaiken, gedreht von der lesbischen Regisseurin Rose Troche; gespielt von (bis auf weiteres überwiegend heterosexuellen) Hollywood-Promis wie Jennifer Beals (‚Flashdance‘), Pam Grier (‚Foxy Brown‘) oder Mia Kirshner (‚Exotica‘), die offenbar keine Berührungsängste mit dem L-Thema haben. Das ist Weltpremiere, das war noch nie.

Schon in den USA schlug ‚The L-Word‘ ein wie eine Bombe, als die erste Staffel im Januar 2004 im Pay-TV-Sender Showtime durch Bush-Country flimmerte. „Same Sex, different City“ hatte Showtime die L-Serie angepriesen und damit schon im Vorfeld die Absicht verkündet, mit der Lesben-Serie ebenfalls Kultstatus erlangen zu wollen, wie die New Yorker Hetero-Kolleginnen von ‚Sex and the City‘ beim Konkurrenzsender HBO. Und tatsächlich: Bette, Tina & Co. küssten, liebten und lästerten zur Hauptsendezeit, während sich die Einschaltquoten vervierfachten. Schon nach elf Tagen gab Showtime grünes Licht für die zweite Staffel.

Die amerikanische Homo-Presse von Curve bis Advocate jubilierte und brachte gleich in Serie Titelgeschichten über das neue „Dyke Drama“. Massenhaft pilgerten die entzückten Zuschauerinnen zu L-Word-Partys, bei denen die Angeschwärmten auf DVD agierten. Innerhalb kürzester Zeit trat die Lesben-Soap ihren Siegeszug in 17 Länder an und beglückte das einschlägige Publikum, seine SympathisantInnen plus Voyeure von Frankreich bis Südafrika.

In Deutschland aber fand sich fast zwei Jahre lang kein Fernsehsender, der die US-Soap kaufen wollte. „Zu kleine Zielgruppe“, lautete die Begründung. Mit knirschenden Zähnen musste die Zielgruppe mit ansehen, wie außer Landes bereits die zweite und dritte L-Word-Staffel lief, wie Bette & Tina endlich Mütter werden, Dana rauskommt und wie das Beziehungs-Soziogramm, das die bisexuelle Journalistin Alice (gespielt von Leisha Hailey, der Ex-Freundin von k.d. lang) am Ende einer jeden Folge aufzeichnet, immer unübersichtlicher wird.

Aber auch hierzulande kursierten die ersten – legal gekauften oder schwarz gebrannten – DVDs, rief frau den Freundinnenkreis zu L-Word-Abenden ins heimische Wohnzimmer mit Bier und Pizza, waren die tiefen Augenringe so mancher Dame nicht selten auf durchwachte L-Nächte vor dem DVD-Player zurückzuführen. In zahllosen L-Word-Internet-Foren schwärmen Bloggerinnen über die „geile Schnecke Shane“, die „einfach süße Dana“ und die „wunderbare Anziehung, die nach all den Jahren immer noch zwischen Bette und Tina herrscht“. Hochgradig L-Süchtige laden schon jetzt die gerade in den USA laufende dritte Staffel aus dem Internet.

„Filme und Daily Soaps mit lesbischen Figuren tauchten ja schon seit Mitte der 90er Jahre regelmäßig auf“, erklärt Prof. Michaela Krützen, Medienwissenschaftlerin an der Münchner Filmhochschule, das Phänomen. „Aber ‚The L-Word‘ ist der letzte große Schritt.“ Der Schritt in den Mainstream. Nach den homosexuellen Männern, die gerade als küssende Cowboys Oscars abräumten, scheinen nun endlich auch die homosexuellen Frauen in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Sicher, es gab ‚Ellen‘, die amerikanische Sitcom, deren Hauptdarstellerin Ellen DeGeneres 1997 im wahren Leben ihr Coming-Out hatte – und kurz darauf auch ihre tapsige Heldin als frischgebackene Lesbe durch die Heterowelt stolpern ließ. Klar, es gab Saskia und Harumi in GZSZ oder Billy und Andrea im ‚Marienhof‘, und es gibt Carla und Susanne in ‚Verbotene Liebe‘ und Tanja und Suzanne in der ‚Lindenstraße‘. Aber die Welt einer lesbischen Community, in der Homosexualität nicht Ausnahme, sondern Regel ist, hatte bis dato noch kein Fernsehsender erschaffen. „Auch der soapige Stil ist neu“, erklärt TV-Pop-Spezialistin Michaela Krützen. „Das ‚Wer-wann-wie-mit-wem?‘ hatte das heterosexuelle Publikum schon immer. Jetzt gibt es das auch für Lesben. Und das in einer handwerklich absolut hochwertigen Qualität.“

Als im Mai ‚The L-Word‘ auf ProSieben anlief, geschah dies nicht etwa zu nächtlicher Stunde (wie seit Januar die Serie ‚Queer as Folk‘ über einen schwulen Freundeskreis in Pittsburgh), sondern um 22.15 Uhr am Dienstag, dem „weiblichen Serientag“. Denn: „Lesbische Frauen sind zwar unsere Kernzielgruppe. Aber wir spekulieren auch auf ein heterosexuelles Publikum“, erklärt Ulrich Krüger, ProSieben-Redakteur für internationale Serien. An Männer denkt Krüger dabei eher nicht. „Die mögen schon im wahren Leben keine Beziehungsdiskussionen. Und wenn die dann auch noch ausschließlich unter Frauen geführt werden ...“ Auch Voyeure kommen, trotz einiger offenherziger Lesbensex-Szenen, laut Krüger nicht wirklich auf ihre Kosten. „Die müssen durch zu viele Diskussionen, bevor sie wieder eine Bettszene sehen können.“

Also setzt der Sender auf die Frauen –homo, hetero oder was auch immer. Denn so klein ist die Zielgruppe vermutlich wohl doch nicht. Sexualwissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass in Deutschland zwar nur zwei Prozent der Frauen Frauen lieben und weitere zwei Prozent sich als bisexuell bezeichnen. Aber neben der Tat gibt es auch noch den Traum, und so gab beispielsweise bei einer Befragung deutscher Studentinnen jede vierte an, Frauen „sexuell attraktiv“ zu finden.

„‚The L-Word‘ ist für uns mitnichten ein reines Nischenprodukt“, erklärt denn auch Redakteur Krüger. Zumal das werbliche Umfeld stimmt. „Die Lesben in ‚The L-Word‘ sind extrem glamourös, erfolgreich und attraktiv.“ In der Tat, das sind sie. Sie haben die Lila Latzhose gegen den Armani-Anzug getauscht, die Schreibmaschine gegen den Apple-Laptop, den Käfer gegen das Cabrio. Bis dahin war es ein langer Weg.

Was bisher geschah: „Ich bin aufgewachsen mit lesbischen Filmfiguren, die ein homosexuelles Mädchen für den Rest ihres Lebens schwer traumatisieren können“, erzählt Medienwissenschaftlerin Krützen, 41. „Absolut gruselig“ waren sie, die martialischen Mannweiber, die die Bildschirme der 60er bevölkerten. Lotte Lenya als Agentin Rosa Klebb in ‚Liebesgrüße aus Moskau‘ zum Beispiel, die anno 1963 uniformiert und unerbittlich ihre Zuschauerinnen das Fürchten vor ihrer sexuellen Orientierung lehrte. Oder Beryl Reid (und in der deutschen Version Inge Meysel) als Sister George, ihres Zeichens alternde Alkoholikerin und Herrin über ihre Femme-Freundin, die 1968 in einer sumpfigen Subkultur versinkt. Und wenn sie doch mal halbwegs sympathisch waren, wurden sie am Ende ebenfalls – beziehungsweise erst recht – mit dem Tode bestraft, wie Shirley MacLaine als Martha an der Seite von Audrey Hepburn anno 1961 in ‚Infam‘. Martha begeht aus Scham für ihre Liebe zu Karen Selbstmord.

Es war eben noch lange nicht die Zeit, in der Frauen- und Männerpaare auf den Standesämtern die Homo-Ehe schließen konnten. Es war die Zeit des berühmt-berüchtigten §175. Die junge Bundesrepublik hatte das noch aus der Nazizeit stammende Gesetz unverändert übernommen, das die „widernatürliche Unzucht“ zwischen Männern bestrafte. Zwar waren Frauen nicht betroffen vom „Schwulenparagraphen“, da sich selbst die Nazis nicht dazu hatten durchringen können, die Liebe zwischen Frauen ernst zu nehmen, aber auch weibliche Homosexualität war mehr als tabu. Und auch den homosexuellen Frauen der Nachkriegszeit steckte in den Knochen, dass so manche von ihnen mit dem schwarzen Winkel der ‚Asozialen‘ ins KZ verschleppt worden waren. Dennoch hatten in (Nach)Kriegszeiten, in denen die Männer an der Front und später in Gefangenschaft waren, Schwärmereien von Frauen für Frauen Konjunktur – umso härter war der Rückschlag, als die gebrochenen Helden wieder auftauchten und von ihren Frauen Küchendienst und Demut verlangten.

Während die schwulen Männer – zwar härter bestraft, aber auch besser organisiert – versuchten, den Razzien in ihren Kneipen zu entkommen, blieben die lesbischen Frauen im privaten Verborgenen. So registrierte 1965 die Polizei in Köln rund zwei Dutzend „Treffpunkte gleichgeschlechtlicher Personen“, sprich: Männer – und keinen einzigen für „gleichgeschlechtliche“ Frauen. Die waren im realen Leben unsichtbar – und in der Kulturwelt ‚Mannweiber‘ und Mörderinnen.

Dann kam die Frauenbewegung. Später als ihre Schwestern aus den USA und den Nachbarländern gehen auch die deutschen Frauen auf die Barrikaden. Auslöser: die Selbstbezichtigung der 374 im Stern: „Ich habe abgetrieben und fordere dieses Recht für alle Frauen!“ Zuerst sind es ein paar Hundert, dann ein paar Tausend und schließlich erfasst der Aufruhr Millionen. Frauen beginnen, über sich zu reden, über ihre Sexualität, ihre Ängste, ihre Lust.

1975 analysiert Alice Schwarzer in ihrem Bestseller ‚Der kleine Unterschied‘ die „Zwangsheterosexualität“ als konstitutionelles Element des Patriarchats und Unterdrückungsinstrument für Frauen. Die „neue Schwesterlichkeit“ schwappt über in die „neue Zärtlichkeit“ (Spiegel). Auch Frauen, die vorher nicht im Traum daran gedacht hatten, verlieben sich plötzlich in die beste Freundin oder in die Ehefrau aus dem Reihenhaus nebenan.

Doch auch die, die der Liebe zu Männern treu bleiben, haben ihren „saftigen Ruf als Lesben“ weg, wie es Simone de Beauvoir einmal über sich selbst formulierte. Allein das erwachte Interesse von Frauen an Frauen galt als verdächtig. „Sie haben uns schon als Lesben bezeichnet, als wir selbst noch nicht wussten, dass wir es sind“, spottete die amerikanische Feministin Robin Morgan.

Als im März 1972 Rosa von Praunheims Film ‚Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt‘ Premiere hat, sehen die Zuschauer darin auch die 20-köpfige ‚Homosexuelle Frauen-Aktion‘ aus Köln: „So konnten wir einem Millionenpublikum sagen, dass es nicht nur die Problematik der Homosexuellen gibt, sondern auch die der Lesbierinnen, die in allen Medien quasi totgeschwiegen wird.“ Auch in Berlin und Hamburg haben sich „schwule Frauengruppen“ gegründet, die sich, wie der Name schon sagt, zunächst noch der ebenfalls erwachten Schwulenbewegung zugehörig fühlen. Die Medien werden aufmerksam. Als 1974 die ersten beiden deutschen Fernseh-Dokumentationen über lesbische Frauen gesendet werden – ‚Zärtlichkeit und Rebellion‘ von Eva Müthel im ZDF und ‚Und wir nehmen uns unser Recht‘ von Claus F. Siegfried in der ARD – ist das eine Sensation. Weitere lesbische Initiativen gründen sich. Sie lösen sich aus den schwulen Organisationen und stoßen zur Frauenbewegung, wo es nun alles gibt: die Frau, die schon immer Frauen geliebt hat; die Frau, die Frauen gerade entdeckt hat; die Frau, die Männer liebt; und die Frau, die sich alle Optionen offen hält – oder auf alle verzichtet. Frauen, die Frauen lieben, sind ein gesellschaftliches Thema.

Der Backlash folgt auf dem Fuß. ‚Die Verbrechen der lesbischen Frauen‘ titelt Bild 1973 ihre Serie über homosexuelle Frauen, denn: „Wenn Frauen Frauen lieben, kommt es oft zur Katastrophe.“ Anlass für die Reihe ist der Prozess gegen Marion Ihns und Judy Andersen. Die beiden – in ihrer Kindheit missbrauchten – Frauen hatten sich ineinander verliebt und Andersens gewalttätigen Ehemann durch einen Auftragsmörder umbringen lassen. Die Gerichtsverhandlung, die mit zweimal lebenslänglich endet, wird zum Schauprozess. „Seit Wochen zelebriert eine männerdominierte Presse, wie man aus einem Mordprozess einen Lesbenprozess macht“, schreibt Alice Schwarzer. Nach Protesten gegen die diffamierende Berichterstattung – auch von 172 JournalistInnen – spricht der Presserat eine Rüge aus.

Dann wird es in den Medien stiller um die weibliche Homosexualität – sieht man von den Eigenproduktionen einiger lesbischer Filmemacherinnen ab, die unter dem Dach der Frauenbewegung erste Schritte wagen, deren Filme aber die Nische der Frauenfilmfestivals selten verlassen. Eine prominente homosexuelle Frau existiert in der deutschen Öffentlichkeit schlicht nicht.

Das ändert sich schlagartig bei der Bambi-Verleihung 1990. Da bedankt sich eine dicke, laute, komische Frau, die die Auszeichnung für ihre RTL-Sendung ‚Alles nichts, oder?‘ erhält, bei ihrer „Gattin Sabine“. RTL schneidet die Stelle bei der Fernseh-Übertragung zwar heraus, aber die Kunde verbreitet sich dennoch wie ein Lauffeuer: Hella von Sinnen ist die Lesbe der Nation – und wird es für Jahre bleiben.

Auch aus dem Land der begrenzten homosexuellen Möglichkeiten dringt – zwanzig Jahre nach dem Aufbruch der Women’s Lib und den Schwulenprotesten in der Christopher Street – frohe Kunde für Frauenliebende: Mit den Clintons im Weißen Haus wandelt sich das Klima, und prompt folgen die ersten prominenten Coming-Outs. k.d. lang legt vor, Melissa Etheridge zieht nach, Madonna kokettiert. In Deutschland folgen Kaba- rettistin Maren Kroymann und später – mit Nachhilfe von Bild – die taffe Tatort-Kommissarin Ulrike Folkerts.

Auch auf den Kinoleinwänden wird ab Mitte der 90er verstärkt von Frau zu Frau geküsst. ‚When Night is Falling‘ der kanadischen Regisseurin Patricia Rozema wird zum lesbischen Publikumsrenner: die Liebesgeschichte zwischen der ätherischen Theologieprofessorin Camille und der schwarzen Zirkusartistin Petra. Und aus der Independent-Szene kommen eine ganze Reihe mitreißender Low-Budget-Coming-Out-Filme wie ‚Better Than Chocolate‘ oder ‚Two Girls in Love‘ (deren Protagonistin Laurel Holloman zehn Jahre später die Tina in The L-Word spielt). Endlich gibt es Happy Ends in Serie.

1997 bekennt Ellens DeGeneres auf dem Titel des Time Magazine: „Yep, I’m gay!“ Dieses Coming-Out erschüttert die Nation aus mehreren Gründen. Erstens kommt Ellen, über die frau schon lange gemunkelt hatte, nicht allein heraus, sondern mit ihr ihre damalige Lebensgefährtin, die bekannte Hollywood-Schauspielerin Anne Heche. Zweitens lässt DeGeneres jetzt die komplette dritte Staffel ihrer Sitcom ‚Ellen‘ um Freud und Leid des Lesbenlebens kreisen und etabliert damit die erste lesbische Protagonistin der amerikanischen Fernsehseriengeschichte. Und drittens wird Ellens und Annes Coming-Out medienwirksam unterstützt vom Präsidenten himself, der gerade wieder die Wahlen gewonnen hat – mit den Stimmen vieler Homosexueller. Das Foto des strahlenden Frauenpaars, um das Bill lächelnd seinen Arm gelegt hat, geht um die Welt. Und EMMA titelt: „Wird Homosexualität normal?“

Ein Jahr später, im September 1998, ist Regierungswechsel in Deutschland, und nun steht die ‚Eingetragene Lebenspartnerschaft‘ schwarz auf weiß im rot-grünen Koalitionsvertrag. Die Homo-Ehe rückt Homosexualität ein gutes Stück Richtung Gesellschaftsfähigkeit. Am 1. August 2001 ist es soweit. Hunderte von Frauen und Männern geben sich auf den Standesämtern das Jawort, die Titelseiten von Norderstedt bis Freilassing zieren bis dato selten gesehene Bilder von sich herzenden Frauen- und Männerpaaren in Smoking oder Brautkleid – unabhängig vom biologischen Geschlecht. 12.000 Paare haben sich seither getraut und, abgesehen von den Ewiggestrigen und dem Vatikan, scheint sich die Mehrheit der Bevölkerung daran zu gewöhnen, dass Liebe Liebe ist.

Das konnte schon seit Mitte der 90er sehen, wer den Fernseher zwischen 18 und 20 Uhr einschaltete: In den Vorabendserien von GZSZ bis ‚Marienhof‘ ist ab 1996 ein regelrechter Lesbenboom ausgebrochen. Längst sind überall schwule Storylines etabliert, dürfen süße hübsche Jungs einander vor jugendlichem Millionenpublikum küssen. Und mit dem üblichen Verzug sind nun auch die Frauen dran. „Es lag vom Zeitgeist her nahe, lesbische Figuren einzuführen“, erläutert Ulrike Schlie, Pressesprecherin der ARD-Produktion ‚Verbotene Liebe‘. „Und wir wollten von vornherein weg von den typischen Klischees. Wir wollten lesbischen jungen Frauen zeigen, dass man damit glücklich sein kann. Deshalb haben wir bis heute eine große lesbische Fangemeinde, die uns schreibt: ‚Wir freuen uns, dass wir bei euch repräsentiert sind.‘

„Seit Mitte der 90er Jahre ist das Klischee aufgebrochen“, erklärt Michaela Krützen. Dennoch haben lesbische Frauen, wie die taz jüngst beklagte, angeblich ein „Imageproblem“. Immer noch gälten sie als Modemuffel und Jammerlappen. Und auch die Werbeindustrie, die homosexuelle Männer als hochattraktive, weil finanzkräftige und trendbewusste Zielgruppe seit Jahren ins Visier genommen hat, scheint sich für die homosexuellen Frauen nicht die Bohne zu interessieren. Obwohl auch sie zu den kaufkräftigen DINKS gehören: Double Income – No Kids.

Und jetzt also ‚The L-Word‘: Ein ganzes lesbisches Universum in der Welt der Reichen und Schönen, das ProSieben mit „Sexyness und Humor“ bewirbt. Wird die Serie das „Imageproblem“ lösen? Die deutsche Lesbenpresse jedenfalls zeigt sich beglückt über so viel lesbischen Glamour und Hipness: Das Berliner Szene-Magazin L-mag, das im August 2005 sogar eine L-Word-Postkartenaktion gestartet und ProSieben rund 2.000 Karten mit dem dringlichen Wunsch nach Ausstrahlung auf den Schreibtisch gekippt hatte, jubiliert: „‚The L-Word‘ buchstabiert die lesbische Ikonografie auf ganz neue Weise: In dem umwerfenden Ensemble der neun Hauptfiguren sind weit und breit weder Birkenstock- noch Vokuhila-Lesben zu sehen.“

In der Tat. Bei Tina, Bette & Co. dominieren High Heels und kalifornische Fönfrisuren. Die Schöne Neue Lesbenwelt allerdings helfe der 16-Jährigen im Coming-Out nur mäßig, sagt Medienwissenschaftlerin Krützen. Denn: „Lesben können keinen lebensweltlichen Abgleich vornehmen.“ Will heißen: Der wachsenden Zahl an medialen Vorbildern stehen kaum reale Vorbilder gegenüber. „Bei den schwulen Männern gibt es da mittlerweile eine prächtige Auswahl an Jungs: von Bach bis Biolek, von Beust bis Wowereit. Bei den lesbischen Frauen existiert diese Palette einfach nicht.“

Außerdem hat der Platz in der Mitte der Gesellschaft durchaus seinen Preis. „Es wäre naiv zu glauben, dass nicht auch Lesben dem gängigen Schönheitsideal unterworfen werden, sobald sie in den Mainstream eindringen“, räsoniert Medienwissenschaftlerin Krützen. Deshalb seien die L-Protagonistinnen, genau wie ihre H-Kolleginnen von den ‚Desperate Housewives‘, eben auch alle „winzige Hungerhaken.“

L-Word-Regisseurin Rose Troche, die in den 90ern mit ihrer Lesben-Komödie ‚Go Fish‘ ihr Scherflein zum lesbischen Kino-Boom beitrug, findet diese Debatte um Freud und Leid des lesbischen Mainstream-Lebens „lustig“. Denn: „Als 1994 ‚Go Fish‘ mit ganz normalen Protagonistinnen anlief, warfen die Frauen uns vor: ‚Hey, nicht alle Lesben sind hässlich!‘ Diesmal werden sie sagen: ‚Hey, nicht alle Lesben sind dünn und toll!‘“ So ändern sich die Zeiten.

Chantal Louis, 4/2006

Weiterlesen

EMMA-Kampagne Homo-Ehe