Neue Bündnisse zur Gegenwehr

Wissenschaftlich bewiesen: Gewalt ist das Gesundheitsrisiko Nr. 1 für Frauen. Männergewalt. Höchste Zeit zu handeln - über Netzwerke, Bündnisse und erste Aktionspläne.

In den Rängen des Plenarsaals im Düsseldorfer Landtag herrscht bedrückte Stille. Das Auditorium, bestehend aus rund 200 Frauen und genau elf Männern, hat sich im Laufe dieses Vormittags schon viel Ungeheuerliches anhören müssen.

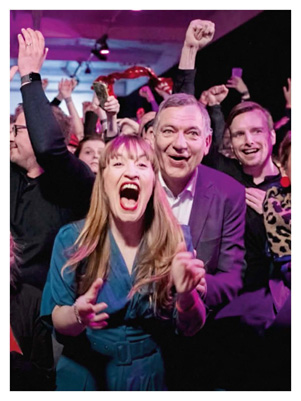

Mindestens jede fünfte Frau wird in ihrem Leben Opfer von Gewalt. Und Gewalt – diese Feststellung ist ebenso banal wie verkannt - macht krank.

Nicht nur in Form von blauen Flecken oder Kieferbrüchen durch die Schläge vom Ehemann. Auch als Schlaflosigkeit, Atemnot oder Magen-Darm-Beschwerden als Folge von Vergewaltigung oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Oder Ess-Störungen, Asthma und chronische Unterleibsschmerzen – typische Symptome bei Frauen, die als Mädchen missbraucht worden sind.

Mit anderen Worten: „Gewalt ist für Frauen das Hauptgesundheitsrisiko“, erklärt Hauptreferentin Prof. Carol Hagemann-White an diesem Montagmorgen ihrem Publikum. „Aber: Das Gesundheitswesen weiß davon nichts. Die Ärzte fühlen sich nicht zuständig.“

Nicht so Dr. Jörn Linden. Er ist ein Mediziner vom alten Schlag. Das Wort „Arzt“ kommt ihm nicht so recht über die Lippen, das Wort „Ärztin“ schon gar nicht. Der korpulente Herr im dunkelblauen Anzug sagt, wie man das von den Großeltern gewohnt ist: „der Dokter“. Umso überraschender ist, was Dr. Linden noch alles sagt, der als Vertreter der Hausärztekammer Westfalen auf dem Podium im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags sitzt. Nämlich: „Es geht doch nicht, dass da eine Frau mit einem blauen Auge in die Praxis kommt, die sagt, sie wäre vor den Schrank gelaufen. Und der Dokter merkt nichts! Da muss der Dokter doch den Verdacht auf häusliche Gewalt haben und genauer nachfragen.“

Hausarzt Dr. Linden hat auch schon beim örtlichen Frauenhaus angerufen, um zu erfragen, ob er Patientinnen dorthin schicken kann und in Kauf genommen, dass er am Telefon „nicht sehr freundlich“ behandelt wurde. Außerdem hat er das Thema der heutigen Tagung – „Gewalt gegen Frauen: Eine interdisziplinäre Herausforderung für das Gesundheitswesen“ – schon Ende letzten Jahres in die Kammerversammlung der Hausärzte eingebracht. Und bedauert, dass Gewalt gegen Frauen noch immer nicht „in der Aus- und Weiterbildung der Ärzte implementiert ist“.

Dr. Dr. Hans-Jürgen Bickmann ist um einiges jünger als sein Kollege, trägt schnittiges Schwarz und einen modernen Haarschnitt. Ihm traut man solche Sätze schon eher zu. Trotzdem ist es überraschend, mit welcher Selbstverständlichkeit der Gynäkologe vom Berufsverband der Frauenärzte NRW die Symptome aufzählt, die bei Patientinnen auf erlebte Gewalt hindeuten: Unterleibsschmerzen; häufige Fehlgeburten; Männer, die bei jedem Arztbesuch mitkommen und der Frau nicht von der Seite weichen, und so weiter und so fort. Für Bickmann ist klar: „Das sind Symptome, die jeder Gynäkologe routinemäßig erkennen muss.“

So sitzen beispielsweise in der Bund-Länder-Konferenz „Häusliche Gewalt“ VertreterInnen von Polizei und Justiz, aber niemand aus der Ärzteschaft. Konkret bedeutet das: Bei den meisten Patientinnen, die in Praxen, Notaufnahmen oder auf Stationen kommen, erkennen Ärzte die - direkten oder psychosomatischen – Folgen von Gewalt nicht. „Und wenn sie sie erkennen, wissen sie nicht, was sie tun sollen.“

Herauszufinden, wie sich das ändern kann, das war die Aufgabe von Soziologin Hagemann-White. Heute, auf der Tagung „Gewalt gegen Frauen: eine interdisziplinäre Herausforderung an das Gesundheitswesen“ berichtet sie über ihre Ergebnisse.

Im Auftrag der Enquête-Kommission des rot-grünen Landtags „Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen“ hat die Osnabrücker Professorin und Frauenforscherin internationale Studien ausgewertet und untersucht: Wie häufig erleben Frauen Gewalt? Welche gesundheitlichen Folgen hat das? Wie arbeiten in anderen Ländern ÄrztInnen, Krankenhäuser und Krankenkassen mit feministischen Institutionen wie Frauenhäusern und Beratungsstellen zusammen? Und vor allem: Was muss passieren, damit auch hierzulande das Gesundheitswesen Opfer von Gewalt angemessen versorgen kann?

Um diese Frage zu beantworten, lud Hagemann-White im Oktober letzten Jahres 25 Gesundheits-ExpertInnen an einen Runden Tisch: VertreterInnen des Hausärzteverbandes, des Berufsverbandes der Frauenärzte und der Krankenkassen berieten mit Traumatherapeutinnen, Frauennotrufen, Hebammen und dem Frauen- und Gesundheitsministerium: „Wer muss was tun?“

Anregungen aus dem Ausland gibt es genug, vor allem in den Vereinigten Staaten, wo man die Kosten für die Behandlung von Gewaltopfern geschätzt hat: rund 255 Millionen Dollar pro Jahr, davon allein 1,5 Millionen Dollar für den Ersatz ausgeschlagener Zähne.

An einem Chicagoer Krankenhaus zum Beispiel steht ein mehrsprachiges Beratungsteam bereit, das von jeder Abteilung des Krankenhauses gerufen werden kann, sobald eine Patientin verdächtige Symptome zeigt. Und in der Notaufnahme des Pittsburgh Hospital wird jede Frau routinemäßig nach häuslicher Gewalt gefragt. Ist das der Fall, kommt eine geschulte Mitarbeiterin des Frauenschutzzentrums ins Krankenhaus, berät die Patientin und sorgt dafür, dass sie nach der Behandlung nicht zwingend zurück nach Hause muss. In Massachussetts ahnden es die Gerichte gar als „Kunstfehler“, wenn ein Arzt es versäumt, eine Patientin bei jedem Besuch zu fragen: „Haben Sie in der Zwischenzeit Gewalt erlebt?“

Die American Medical Association hat, ebenso wie kürzlich das britische Gesundheitsministerium, Leitlinien erlassen: MedizinerInnen sollen Gewalt als Ursache von Symptomen bei ihren Patientinnen stets in Betracht ziehen, erkennen und entsprechend handeln, sprich: sie in Beratungsstellen oder Therapien vermitteln können. „In Deutschland“, bedauert Carol Hagemann-White, kennen die meisten ÄrztInnen noch nicht einmal die Hilfsangebote ihrer Region.“

Aber hierzulande stehen endlich die ersten Modellprojekte in den Startlöchern. Zum Beispiel S.I.G.N.A.L. in Berlin. Vor drei Jahren rief die Organisation „Frauenzimmer“, die in der Hauptstadt Zufluchtswohnungen für misshandelte Frauen betreut, dieses Projekt am Benjamin-Franklin-Uniklinikum ins Leben. „Seit 17 Jahren erlebe ich immer wieder geschlagene Frauen, die jahrelang von Arzt zu Arzt gerannt sind und nie ordnungsgemäß behandelt wurden“, berichtet Psychologin Angelika May. Also entwarf sie ein Schulungsprogramm, das die fast tausend ÄrztInnen, Krankenschwestern und Pfleger der Berliner Uniklinik dafür sensibilisieren soll, dass Gewalt „eins der wichtigsten Gesundheitsthemen überhaupt“ ist. Die Verletzungen der Frauen sollten nicht nur erkannt, sondern auch „gerichtsverwertbar“ erfasst werden. Außerdem boten die S.I.G.N.A.L.-Frauen an, zur „mobilen Beratung“ von Patientinnen mit Gewalterfahrungen selbst ins Krankenhaus zu kommen.

Beim ersten Schulungstermin für die Chefärzte herrschte im Saal gähnende Leere. May: „Die haben sich komplett verweigert.“ Erst auf dienstliche Anweisung des Dekans erschienen die Herren zur Schulung. Das Pflegepersonal war da schon aufgeschlossener. Als Hürden erwiesen sich auch der Stress des Personals, aber auch die Abneigung so manchen Schulmediziners gegen psychosomatische Erklärungsansätze.

Eine erste Befragung der Patientinnen hingegen ergab, dass „es über 80 Prozent von ihnen begrüßen, nach Gewalterfahrungen gefragt zu werden“. Diese Zahl wird von internationalen Studien bestätigt: Bis zu 98 Prozent der Frauen halten es „für eine gute Idee, nach erlebter Gewalt zu fragen“.

Zu denen, die massenhaft sexuelle Gewalt erlebt haben und nie danach gefragt worden sind, gehören die alten Frauen der Kriegsgeneration. Die Kölner Altenpflegerin Martina Böhme hat sie gefragt. Zum Beispiel, als eine Patientin auf der Krankenhaus-Station seit mehreren Nächten in ihrem Bett randalierte. Angeblich kämen wilde Tiere in ihr Bett. Die Ärztin verordnete ein Psychopharmakon, das die alte Frau „ruhigstellte“. Im Gespräch mit Pflegerin Böhme stellte sich heraus, dass sie kurz nach Kriegsende von amerikanischen Soldaten vergewaltigt worden war. Der Ehemann ihrer neuen Bettnachbarin war Amerikaner und das Ehepaar sprach Englisch miteinander. Die alte Dame wurde in ein anderes Zimmer verlegt, die Tiere verschwanden. „Gerade bei alten Frauen“, sagt Altenpflegerin Martina Böhme, die ein Buch zum Thema geschrieben hat, „wird jedes psychische oder körperliche Symptom auf das Alter geschoben.“

Ähnliches gilt für behinderte Frauen. Aber auch die ganz jungen Frauen, die missbrauchten Mädchen, bräuchten besondere ärztliche Aufmerksamkeit, stellt Hagemann-White in ihrer Studie fest. „Unsere Mädchen waren seit ihrer Kindheit oft 15 oder 20 mal im Krankenhaus, ohne dass ein Zusammenhang mit ihrem Missbrauch festgestellt wurde“, klagt Ellen Solari vom Mädchenhaus Bielefeld. Das gilt auch für die Psychiatrie. „Die Mädchen waren oft auf zig Stationen, ohne dass ein einziges Mal über das Thema Missbrauch gesprochen wurde.“ Die in den 90er Jahren von den Medien heftig mitpropagierte „Missbrauch des Missbrauchs“-Kampagne von Rutschky, Wolff & Co. hat kräftig zur Verharmlosung und Verunsicherung beigetragen. „Wir beobachten, dass sich viele Mediziner an das Thema nicht mehr rantrauen.“

Eine weitere Gruppe Frauen, die besonders häufig von unsichtbarer Gewalt betroffen ist, sind Migrantinnen. Oft gibt es zwischen ausländischen Frauen und ÄrztInnen Verständigungsprobleme, nicht selten kommt ausgerechnet der prügelnde Mann oder ein anderer männlicher Verwandter als Übersetzer mit in die Praxis. Oder die Frauen werden Opfer falsch verstandener „Toleranz“: „Das ist doch in ihrer Kultur normal, dass der Mann die Frau schlägt“, beschied ein Kölner Arzt seine Patientin. Die Frau sitzt heute im Rollstuhl.

Fazit der ExpertInnen-Runde um Professorin Hagemann-White: ÄrztInnen, Psychiaterinnen aber auch Krankenschwestern, Pfleger und Hebammen müssten Patientinnen routinemäßig nach ihren Gewalterfahrungen fragen. Dazu müssten sie die typischen Symptome erkennen und die Frauen qualifiziert beraten können.

Problem Nummer eins: „Längere, sorgfältige und einfühlsame Gespräche, um Gewalthintergründe aufzudecken und angemessen darauf einzugehen, sind kassenärztlich nicht adäquat abzurechnen.“

Problem Nummer zwei: Das Thema „Gewalt gegen Frauen“ gehört sowohl in die Forschung wie in die Ausbildung der MedizinerInnen. „Es muss in die Approbationsordnung, weil zu den freiwilligen Fortbildungen nur die kommen, die sowieso schon ein Problembewusstsein haben“, fordert Dr. Jörn Linden vom Hausärzteverbandes Westfalen. Viele seiner KollegInnen scheinen da allerdings noch skeptisch: Einen entsprechenden Antrag lehnte der Deutsche Ärztetag 2002 in Rostock zwar nicht ab, verwies in aber zur Beratung an den Vorstand, wo er seitdem auf Eis liegt.

Trotzdem: Schon jetzt gibt es vielversprechende Kooperationen. So erschienen in mehreren Bundesländern Artikel über „Häusliche Gewalt“ in den Ärzteblättern. In Sachsen-Anhalt verfasste die Landesvereinigung für Gesundheit die Broschüre „Hinsehen“ und verteilte sie an sämtliche Arztpraxen. Und im Arbeitskreis Häusliche Gewalt des Landes Niedersachsen ist – bundesweit einmalig – die Ärztekammer federführend. So finden niedersächsische Patientinnen scheckkartenkleine Info- und Adressbroschüren mit Hilfsangeboten in den Wartezimmern, und die ersten Ärztefortbildungen in Sachen „Diagnose: Gewalt“ sind in Vorbereitung.

Und so kommt es, dass im ehrwürdigen Landtag am Rhein der smarte Dr. Dr. Hans-Jürgen Bickmann sehr verärgert darüber ist, dass die meisten seiner Kollegen „keinen blassen Schimmer davon haben“, dass sie pro Quartal mindestens 200 vergewaltigte Patientinnen in ihrer Praxis behandeln.

Und dass Dr. Jörn Linden von der Hausärztekammer gemeinsam mit seiner Kollegin von den ehemals „terroristischen“ Frauengesundheitszentren überlegt, wie man denn nun die gesundheitlichen Folgen von Gewalt endlich in die ÄrztInnenausbildung bekommt.

„Genau wie sich in den letzten Jahren Polizei und Justiz für das Thema Gewalt gegen Frauen geöffnet haben, ist jetzt auch bei den Medizinern eine Öffnung im Gange“, diagnostiziert Carol Hagemann-White. „Sie haben begriffen, dass sie den Zug nicht verpassen dürfen!“

EMMA 5/2003

Prof. Dr. Carol Hagemann-White/Dipl.Päd. Sabine Bohne: Versorgungsbedarf und Anforderungen an Professionelle im Gesundheitswesen im Problembereich Gewalt gegen Frauen und Mädchen – Kurzfassung im Internet: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/EK/EKALT/13_EK2/aktuelles.jsp