Größe Null: Ich bin ein Moppel

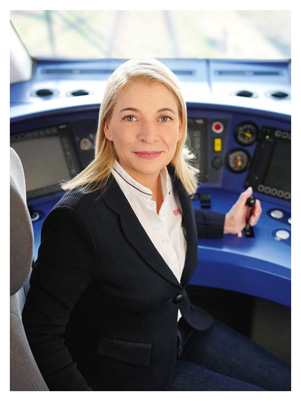

Kürzlich wurde ich mit der überraschenden Tatsache konfrontiert, dass ich dick bin. Ich mag vielleicht wie eine ordentliche Größe 36 (Tendenz 38) aussehen, von weitem betrachtet. Kaum aber hebe ich das Hemd, bin ich streng genommen sogar fett. Diese Erkenntnis verschaffte mir eine britische Wochenzeitschrift, die sich sonst cooleren Themen widmet. In dieser Ausgabe wurde nun aber des Langen und Breiten ausgeführt, dass auch eine Größe XS ein echter Moppel sein kann, nämlich wenn sich um die Körpermitte herum jede Menge Fett angesammelt hat. Und das ist dann kein Deut besser, als ganz offensichtlich übergewichtig zu sein.

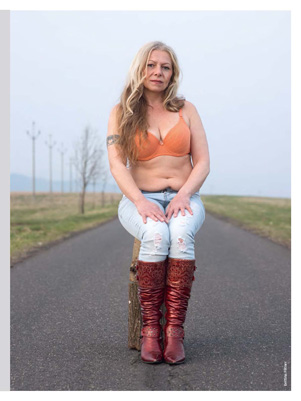

Zur optischen Untermauerung dieser von ärztlichen Expertisen gestützten These hatten sich diverse dünne, aber ungebräunte und unsportliche Frauen bis auf die Unterwäsche ausgezogen und schlecht ausgeleuchtet mit schwarzen Balken vor den Augen in eine freudlose Umgebung gestellt. Ehrlicherweise muss man sagen: Sie boten keinen schönen Anblick. Jedenfalls nicht verglichen mit den Frauen, die auf den Anzeigenseiten im selben Heft mit makellosen, bronzefarbenen Körpern mit konkaven Bäuchen für Schuhe, Handtaschen und Prêt-à-Porter werben.

Zum Selbsttest zog auch ich mich gleich aus und stellte mich mitten im Januar bei fahlem Licht und mit käsiger Haut in Unterwäsche vor den Spiegel. Ich muss gestehen, ja auch ich sah mehr oder weniger aus wie die Frauen in jenem Zeitschriftenartikel. Natürlich habe ich jede Menge Speck um die Leibesmitte. Ich bin nicht besonders groß und irgendwo muss das Zeug ja hin und dort fällt es am wenigsten auf, weil man den Hosenbund hoch- und den Pullover runterziehen kann.

Ich fand, dass sich der Körper dies in einem konspirativen Komplott mit der Kleidung ganz von selbst immer sehr praktisch eingerichtet hat, und ich habe mir auch nie den Kopf darüber zerbrochen. Dieser Artikel belehrte mich aber nun eines besseren: Nicht nur sehe ich furchtbar aus, sondern ich habe ein ernsthaftes Gesundheitsproblem. Während die echten Dicken wenigstens wissen, dass sie gefährliches Übergewicht haben, gebe ich mich mit meinen dünnen Unterärmchen und den Strichwaden dem völlig irrigen Glauben hin, mit mir sei alles in Ordnung. Dabei kann ich jederzeit tot umfallen. Wegen meines Körperfettanteils, den ich mir mit einer beiliegenden Tabelle ausrechnen konnte und der bei irgendeinem alarmierenden Prozentsatz liegt, den ich sofort wieder vergessen habe.

Natürlich gräbt sich eine solche Lektüre in den Kopf und hält ihn beschäftigt. Richtig beruhigend hat der Artikel vermutlich nur auf die Dicken gewirkt, hatte er doch die klare Botschaft: Auch die Dünnen haben eigentlich Übergewicht und gesund sind sie so oder so nicht!

Konnte man noch vor fünf Jahren solche Themen nur mit Menschen des gleichen Geschlechts besprechen, sind jetzt Männer fast die dankbareren Gesprächspartner. „Oh Gott ja, natürlich, den Artikel habe ich auch gesehen“, winkt mein guter Freund Thomas ab und sagt dann leise: „Gedünsteter Fisch; ich empfehle dir gedünsteten Fisch ohne alles.“ – „Wozu?“ frage ich und schüttle mich bereits beim Gedanken an labbrige Kabeljaufilets. Solange es noch Hängerchen gibt und der Hosenbund wieder über dem Nabel getragen werden darf, kann der Kabeljau warten.

Aber dann sitze ich nur wenige Tage später mit einem anderen Mann vor einer riesigen Pizza mit scharfer Wurst und extra Käse bzw. jeder von uns sitzt vor einer, und er jammert: „Wir hätten uns eine teilen sollen. Ich habe auch so schreckliche Schwimmringe.“ – „Auch? Wieso auch?“ – „Na, so wie du.“ Das ist der Vorteil an vertraulichen Gesprächen mit Männern: Sie lügen einen nicht an.

Zudem haben sie im Lauf der letzten Jahre begonnen, einen anderen Blick auf uns zu richten. „Gab’s den Mantel auch in deiner Größe?“ fragt mich mein Kollege Stefan, als wir zum Mittagessen rausgehen. Ich bin ein wenig betreten, denn den Mantel gab es tatsächlich nicht mehr in meiner Größe. Es gab ihn in einer Größe drunter und in einer Größe drüber. Ich habe die kleinere Größe gewählt, heimlich getrieben von der eitlen Hoffnung, dass ich vielleicht ein, zwei Kilo abnehmen und dann hineinpassen könnte.

Zoomen wir uns doch mal zurück in die Zeit, als es noch vollkommen unmöglich war, mit Männern solche Gespräche zu führen und als wir auch selbst noch nicht so hysterisch waren wie heute. Noch vor zehn Jahren hätte ich einen Artikel zum Thema Körperfettanteil übersehen oder überblättert. Ganz einfach weil ich damals fand, dass es Wichtigeres in einer solchen Zeitschrift zu lesen gibt, und zwar zu einer ganzen Bandbreite von Themen von Architektur bis Wirtschaftspolitik. Wie also konnte es so weit kommen, dass „ganz normale“ Frauen diesen Themen mehr und mehr Platz in ihrem Leben und in ihrem Gehirn einräumen? Und weiter: Welche Gedanken werden aus unseren Köpfen gedrängt, weil wir dauernd an das leckere Käsebrötchen denken müssen, das wir uns eben versagt haben?

Versagt haben wir uns das Käsebrötchen, das jetzt unser Hirn blockiert, weil wir unter dem Dauerbeschuss der Körperlichkeit stehen. Heutzutage wird von uns allen erwartet, dass wir nicht nur passabel aussehen, sondern überirdisch. Nicht von dieser Welt sollen wir sein, elfenhaft, dünn bis zur Durchsichtigkeit. Und erst wenn wir dünn sind, werden wir – ja, was? – begehrenswert sein, geliebt werden, erfolgreich sein? Aber wer bestimmt, wann wir ausreichend dünn, durchsichtig, elfenhaft sind?

Derjenige bestimmt, der den Blick auf uns richtet. Definitiv hat sich dieser Blick dramatisch verändert in den letzten Jahren. Es ist der Blick, den andere auf uns haben, den wir aber vor allem selbst auf uns richten. Dieser Blick ist grundsätzlich kritischer, schärfer und gnadenloser, und er macht vor niemandem halt. Es ist ein Blick, der permanent misst und vergleicht. Individualität ist nicht mehr gefragt, sondern genormtes Superdünn-Sein, denn nur noch das wird als schön und erstrebenswert empfunden. Nur von wem? In erster Linie doch von uns selbst und anderen Frauen, denn Männer – auf Herz und Nieren befragt – fangen mit den mageren oder gar magersüchtigen Frauen herzlich wenig an.

Wenn ich beherzigen wollte, was in jener Zeitschrift stand, dann müsste ich, um mein lebensbedrohliches Gesundheitsproblem in den Griff zu kriegen, etwa ein Siebtel meines Körpergewichts verlieren, dürfte dann aber in der Hauptsache nur noch aus Muskeln und Sehnen bestehen und wäre im Resultat laut WHO untergewichtig. Wie ein Model sähe ich allerdings auch dann noch nicht aus, da ich dafür etwa 30 Zentimeter zu kurz geraten bin.

Seit geraumer Zeit gibt es in den USA für erwachsene Frauen die Kleidergröße 0, die den Körpermaßen einer Zwölfjährigen entspricht. Bei uns in Deutschland wird es so weit nicht kommen, behauptete noch vor wenigen Monaten Martin Rupp vom unabhängigen Forschungszentrum zur Qualitätsprüfung von Textilien in Hohenstein. „Eine 34 bleibt eine 34. Die Größen werden sich lediglich um Nuancen ändern. Ich halte es nicht für nötig, das Größenspektrum in Deutschland zu erweitern.“ Als ich diese vollmundige Behauptung des Herrn Rupp in der Süddeutschen Zeitung las, hatte ich bereits seit über einem Jahr einen persönlichen Brief meines deutschen Lieblingslabels auf dem Schreibtisch liegen, in dem mir freudig mitgeteilt wurde, dass ich künftig alle meine Kleidungsstücke in Größe 32 würde erwerben können. Man habe sich damit auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kundinnen eingestellt. Ob diese Kleidungsstücke auch produziert werden, weiß ich nicht, da ich seither mein Lieblingslabel boykottiere.

Dabei sieht es bei anderen Marken nicht besser aus: Bei H&M kann ich meinen Arm mittlerweile nicht mehr durch das Armloch eines Oberteils in Größe M zwängen, ohne dass die Naht reißt, und das Strickjäckchen eines italienischen Modemachers, das ich unlängst gekauft habe, lässt sich zwar überstreifen, aber nicht zuknöpfen, so eng ist es in Größe L. Als ich die L kaufte, hing daneben eine S, die noch nicht einmal der achtjährigen Tochter meiner Freundin passte, die bei dieser Einkaufstour dabei war. Wir interviewten die sehr junge Verkäuferin, ob es denn Frauen gibt, die problemlos in solche Puppensachen hineinschlüpfen können. „Naja“, sagte sie verlegen, „die gibt es schon. Die sind dann aber jünger als Sie.“

Vermutlich hat sie recht. Ich war mit 20 natürlich auch dünner als jetzt und alle meine Freundinnen ebenfalls. Aber Körper wie Zwölfjährige hatten wir dennoch nicht, und wir waren weder versessen aufs Dünnsein, noch wäre es uns je in den Sinn gekommen, eine Diät zu machen, geschweige denn zu hungern. Dazu gab es viel zu viel anderes zu tun und zu entdecken. Vor allem aber galt es, sich einen Platz in der Welt zu erobern. Das war die große Herausforderung und nicht, in irgendein XS-Oberteil hineinpassen zu müssen oder ewig eine Jeans der Größe 24 tragen zu wollen. Das eigene Gewicht war ganz einfach nicht das Wichtigste im Leben.

Für viele junge Mädchen ist es das aber heute. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir pauschal der Modeindustrie oder der Werbung die Schuld an der momentanen Situation geben. Schuld haben in der Hauptsache wir selbst, denn wir wehren uns ja nicht. Im Gegenteil, wir machen alles bereitwillig mit und passen unseren Blick an. Wenn wir im Fernsehen eine Wahl zur Miss Germany aus den 60er Jahren sehen, lachen wir uns kaputt, wie mollig und untrainiert die Damen aussahen. Von Ursula Andress als Bond Girl ist keiner mehr beeindruckt, denn sie muss deutlich den – nach heutigen Maßstäben – zu dicken Bauch einziehen. Und ein hard body sieht heutzutage auch anders aus als Marilyn Monroe in Manche mögen’s heiß.

Ich ertappe mich dabei, wie ich Jeanne Moreau in einem Film aus den 50er Jahren irgendwie mopsig finde und mir vorm Fernseher den Hals verrenke, um das winzige Speckröllchen zu diagnostizieren, das ihr enges Mieder unter ihren linken Arm geschoben hat. Sie ist halt eine ganz normale Frau und definitiv nicht auf Diät. Ich habe diesen Film schon dreimal gesehen, entdecke das Speckröllchen aber jetzt zum ersten Mal und fange tatsächlich an, mich ein wenig darüber zu mokieren, so im Stillen und für mich.

Wir selbst haben uns da doch deutlich besser im Griff. Wir bestellen mittags einen freudlosen Salat oder eine „halbe Portion“ Pasta und drehen jeden Joghurtbecher zehn Mal hin und her, bis wir uns über den Fett- und den Zuckergehalt im klaren sind. Höchst selten essen wir einfach mal, was uns schmeckt und hören auf, wenn wir wirklich satt sind. Aber kaum zeigt die Tochter einer Freundin – oder die Freundin selbst – erste Anzeichen von Bulimie oder Anorexie, dann sind wir entsetzt, weil das eine ernstzunehmende Krankheit ist. Und dann stellen wir fassungslos die Frage, wie es so weit mit dem armen Mädchen hat kommen können.

Der eigene Körper ist der einzige Ort, an dem es Frauen heute möglich erscheint, maximale Kontrolle auszuüben: Indem sie minutiös kontrollieren und zum Teil sogar protokollieren, was und wie viel sie zu sich nehmen, bestimmen sie darüber, was mit ihnen geschieht und wie sie aussehen. Wenn sie mit diesem Projekt erfolgreich sind, dann ist der Preis, den sie dafür zahlen, ihre Präsenz und ihre Sichtbarkeit. Sie sind so dünn, dass sie beinahe verschwinden und zudem besessen von dem einen Thema: nichts oder nahezu nichts zu essen.

Wer immer nur Kalorien zählt, kann sich auf nichts sonst konzentrieren und wird ergo auch keinem gefährlich. Wer permanent den eigenen Hunger bekämpfen muss, kann aber auch keine Forderungen stellen und nichts durchsetzen. Warum lassen wir das mit uns machen? Warum opfern wir bereitwillig unsere Autonomie, unsere Intelligenz, unseren Platz in der Welt und unterwerfen uns dem Diktat von Körperlichkeit und Kalorienzählerei? Warum ist es auf einmal nicht mehr wichtig, wer man ist, was man denkt, weiß oder kann – und nur: wie viel man wiegt?

Würde man an Verschwörungstheorien glauben, so könnte man vermuten, dass diese ganze Obsession mit dem eigenen Gewicht Teil einer großen Frauen-Verdummungs-Strategie ist. Wer Rohkost-Scheibchen abwiegen muss und sich zu Hause alles fettfrei selbst zubereitet, ist konsequenter an den heimischen Herd verbannt als eine Hausfrau in den 50er Jahren. Auf staksigen Beinchen lässt sich die Welt nicht so leicht erobern, und die Gedanken können einfach nicht kühn, frei oder dreist sein, wenn sie immer nur ums Thema Essen kreisen.

(Ich halte es jedenfalls für keinen Zufall, dass unsere Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard auch die Verfasserin mehrerer Kochbücher mit äußerst wohlschmeckenden, reichhaltigen Gerichten ist. Wer gut denken will, muss ordentlich essen.)

Also, was ist zu tun? Man könnte damit anfangen, den eigenen kritischen Blick abzuschalten, und zwar sowohl wenn er sich auf den eigenen Körper richtet, als auch, wenn er andere Frauen ins Visier nimmt. Das heißt ja nicht, dass man sich gleich komplett gehen lassen muss, aber das eine oder andere Kilo zuviel sollte uns nicht mehr aus der Fassung bringen oder in Selbstzweifel stürzen. Vor allem sollten wir nicht unsere gesamte Energie darauf verwenden, diese ein, zwei Kilo wieder loszuwerden.

Angesichts der übergewichtigen Kollegin oder der Mutter auf dem Spielplatz, die noch nicht wieder das Gewicht von vor der Geburt hat, sollten wir nicht auf die Idee kommen, dass diese Frauen auch sonst nichts auf die Reihe kriegen, nach dem Motto: „Wenn die noch nicht mal ihr eigenes Gewicht in den Griff bekommt, was gelingt der eigentlich?“ Statt sie kritisch zu beäugen, könnten wir ein möglicherweise interessantes und inspirierendes Gespräch mit ihnen anfangen.

Wir sollten nach wie vor in der Lage sein, Jeanne Moreau und Marilyn Monroe hinreißend zu finden. Und die drei Frauen in Unterwäsche aus meiner Zeitschrift? Sehen aus, wie Frauen, die schon länger nicht mehr gut gegessen haben, halt aussehen. Kurzum: Wir sollten ganz einfach akzeptieren, dass die Körper so unterschiedlich sind wie die Menschen, die in ihnen stecken. Die Botschaft über all dem sollte aber lauten: Kilos sind nicht so wichtig. Es gibt unendlich viel Wichtigeres und Sinnvolleres im Leben.