Maria Lassnig - Die malende Tigerin

"Als ich müde wurde, die Natur analysierend darzustellen, suchte ich nach einer Realität, die mehr in meinem Besitz wäre als die Außenwelt, und fand das von mir bewohnte Körpergehäuse als die realste Realität am deutlichsten vor." Mit diesem Satz, mit dem sie die Bewusstwerdung des eigenen Körpers beschreibt, umreißt Maria Lassnig, die wohl wichtigste zeitgenössische Künstlerin Österreichs, das Leitmotiv ihrer Malerei.

Lassnig wurde in den 60er Jahren durch ihre "Körpergefühlsbilder" einem kleineren Kreis bekannt, gestaltete 1980 gemeinsam mit Valie Export den österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig und nahm 1982 an der documenta 7 in Kassel teil. Doch erst in den letzten Jahren gelang der über Siebzigjährigen der Durchbruch zu einem breiteren Publikum.

Die Gründe für die lange ausbleibende Anerkennung sind vielfältig: Lange Zeit stand die Künstlerin im Schatten ihrer spektakulären männlichen Kollegen, die die österreichische Nachkriegsmalerei dominierten. Sie aber lässt sich nicht auf einen unveränderlichen Stil, ein unverwechselbares Thema festlegen und schon gar keiner Gruppe oder Strömung zurechnen. Und noch etwas kommt hinzu: Auch der spezifisch weibliche, ja feministische Gehalt ihrer Kunst hat es ihr nicht unbedingt leichter gemacht.

Der feministische Gehalt ihrer Kunst hat es ihr nicht unbedingt leicht gemacht

Maria Lassnig, 1919 in Kappel in Kärnten geboren, wächst in Klagenfurt auf. Schon während ihrer Schulzeit überrascht sie durch ihre Zeichen- und Porträtierleidenschaft. Nach kurzer Ausbildung zur Lehrerin und noch kürzerer Arbeit in der Schule eines Bergdorfes bricht sie 1941 - gerade mal 22-jährig - aus ihrem Kärntner Provinzleben aus: Mit dem Fahrrad fährt sie nach Wien, im Gepäck hat sie eine Mappe mit realistischen Zeichnungen, mit denen sie sich an der Kunstakademie bewirbt.

Die junge Kärntnerin wird angenommen. Doch schon bald kommt es zum Zerwürfnis mit ihrem Lehrer, Professor Dachauer, der ihre Malerei in dem dem "großdeutschen Reich" angeschlossenen Österreich als "entartet" abtut. Die Widerständige wechselt in eine andere Klasse und verlässt nach Kriegsende 1945 mit bestandenem Diplom die Akademie. Im heimatlichen Klagenfurt bezieht sie ein Atelier, das schnell zum Treffpunkt von DichterInnen und MalerInnen wird.

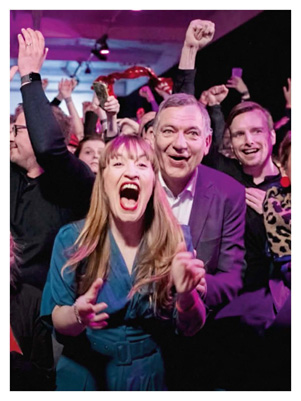

Erste Ausbruchsversuche aus der als zu eng empfundenen realistischen Malerei lassen nicht lange auf sich warten. Ein typisches Beispiel für Lassnigs Schaffen aus dieser Zeit: das skurrile "Selbstporträt als Zitrone" von 1949. Wiedererkennbare Körperteile verbinden sich hier in einem abstrakten Gerüst mit der Zitrone zu einem Körper, der gleichsam auseinander zu brechen droht. "Introspektive Erlebnisse" nennt Maria Lassnig diese frühen Arbeiten. Später wird die Malerin von "body awareness" (Körperbewusstsein) sprechen, wenn sie ihre bildhaften Darstellungen von Körperempfindungen meint.

1951 zieht sie nach Wien zurück, wo sie ihr erstes Paris-Stipendium erhält. Zehn Jahre später zieht sie ganz an die Seine. Maria Lassnig nimmt Raum ein. "Die Ausdehnung, die große Umschreibung, das war mir schon 1961 eine wichtige Kunstvorstellung", schreibt sie im Rückblick. "Zwei Meter weit, von einer Ecke des Bildes zur anderen, dehnen sich die Schultern, die Mitte des Leibes wird zum Stundenglas verengt oder auseinandergestreckt von einer Seite zur anderen."

Ab Ende der 50er Jahre macht Lassnig den eigenen, bloßen Körper zum Thema starkfarbiger Aquarelle. Die Körperform ist jetzt nur noch als Zitat erkennbar. Die Bilder "Körper nach Gefühl" oder das "Nabelselbstporträt" von 1958 sind Beispiele dafür: Der Körper bleibt zwar ausschnitthaft erahnbar, die freie malerische Umsetzung wird aber zusehends wichtiger. Lassnig über ihre Arbeitsmethode: "Einmal hockte ich auf der Leinwand und sah mich von unten von der Leinwand aus, auf einer anderen Stelle lag ich auf der Seite auf der Leinwand und malte diese Haltung mit Umrissstrichen. Weil das Aufspüren der gefühlten Körpersensationen und ihrer Orte, die man auf die Leinwand projizieren will, in ihrer Form schwierig genug ist, habe ich mich bei der Farbe am Anfang auf Monofarben beschränkt. Einfaches Rot zumeist, zuerst für die Umrisse, dann, als plastische Modellierung, ein Schmerzensrot, Rot ist der Körper, wenn man ihm die Haut abzieht, Rot ist die Farbe für Halt!"

Doch für sie selbst gibt es kein Halt mehr, sie blickt in das Innerste des eigenen Körpers, in seine Tiefen und Untiefen. Es entstehen unheimliche Zwitterwesen halb Mensch, halb Tier, die Lassnig selbst als "Monster" bezeichnet. In ihren "Monsterbildern" führen Deformation und Verwandlung, Gefühl und Erregung zu dramatischen, aber auch absurden Szenarien, so etwa in dem "Herzselbstporträt in grünem Zimmer" von 1968. Hier liegt in einem kahlen, grasgrünen Zimmer ein deformiertes, rotes, menschliches Wesen in verzerrter Haltung mitten im Raum; ein auf einen breiteren Pinselstrich reduzierter Körper erwächst aus einer großen Herzform. Die Kunstwissenschaftlerin Silvia Eiblmayr deutet diese "Monsterbilder" als "Verweigerung gegenüber dem Blick des Anderen, dessen Gewalt sowohl erkannt, als auch verleugnet wird. Die deformierende Gewalt des Blickes verwandelt den Körper in Monster, in verblockte, fragmentierte Körper, denen eines gemeinsam ist: ihre gestörte oder verweigernde Beziehung zum Blick des Betrachters."

Ein sehr frühes Beispiel dafür ist die Gouache mit dem Titel "Melancholie" aus dem Jahre 1961. Eine in Rosa-, Blau- und Lilatönen gehaltene Figur kauert in Hockstellung vor einem angedeuteten Interieur. Der Körper dieses Wesens erscheint extrem verkürzt und in die Breite zu quellen, der Kopf ist ganz in ihn eingesunken, die Figur scheint völlig in ihr Inneres, ihre Melancholie versunken zu sein.

Die helltonige Farbpalette, die dieses Bild charakterisiert, behält die Malerin in den folgenden Jahren bei. Maria Lassnig spricht von ihrem Rosa, Hellblau, Grasgrün und Gelb als "Körpergefühlsfarben". Sie schreibt: "Die Stirn bekommt eine Gedankenfarbe, die Nase eine Geruchsfarbe; Rücken, Arme und Beine Fleischdeckenfarbe; es gibt Schmerzfarben und Qualfarben, Nervenstrangfarben, Druck- und Völlegefühlfarben, Streck- und Pressfarben, Höhlungs- und Wölbungsfarben, Quetsch- und Brandfarben, Todes- und Verwesungsfarben, Krebsangstfarben das sind Wirklichkeitsfarben."

Ich habe gemerkt, dass der Körper beim Denken stört

Während des Malens schließt Lassnig oft die Augen, stopft sich die Ohren zu und versucht so, sich ganz auf ihr Körpergefühl einzulassen. Sie will die Erinnerung an das Gesehene, auch die an ihr eigenes Spiegelbild vergessen; sie will spüren, wie ihr Körper sich dehnt oder zusammenzieht, wie er einfällt oder aufquillt. "Ich habe gemerkt, dass der Körper beim Denken eigentlich immer stört, weil man dauernd irgendwelche Bedürfnisse hat. Der Bauch tut weh oder man hat Hunger. Und das ist das Wirkliche. Es ist eine existentielle Geschichte", sagte sie vor einigen Jahren in einem Interview. Das Denken selbst ist immer abhängig vom Körperbefinden, davon, ob man müde oder hungrig ist, Schmerzen hat oder erregt ist. Der Körper ist das Lebensthema der Malerin Lassnig.

1964 stirbt ihre Mutter. Ihr Tod stürzt die Tochter in eine tiefe Depression. Sie versucht, ihn in ihren Arbeiten zu bewältigen etwa im "Letzten Bild meiner Mutter im Liegestuhl" aus dem Jahre 1964. 1968 geht die Künstlerin nach New York, weil dort "die Frauen stark sind". Im damals noch harten und unmodischen East Village bezieht sie ein Appartement und versucht, weiter zu malen. Die Körperbewusstseinsbilder der Europäerin stoßen in der neuen Welt auf völliges Unverständnis und Ablehnung, sie werden als "morbid" empfunden. Maria Lassnig lässt sich nicht entmutigen. Sie besucht einen Zeichentrickkurs an der School of Visual Arts und verdient nun mit Trickfilmen ihr Geld. Sie zeichnet und textet selbst und bespricht oder besingt ihre Filme auch. Für ihren Film "Selbstporträt" erhält sie 1971 einen Preis der Stadt New York.

Women's Liberation geht auf die Straße, Lassnigs Malerei wird gegenständlicher. Die Zeichnung "Verankerung", entstanden 1972, zeigt einen übergroßen weiblichen Unterkörper, der an einem Sandstrand liegt. Dieser Körper ist merkwürdig verzerrt: während Schenkel und Füße geradezu riesig erscheinen, ist der Oberkörper total in sich zusammengeschrumpft und als solcher nicht mehr existent. Mit der linken Hand kneift sich diese Figur kräftig ins Knie, während sich die rechte zu einer Art Eispickel entwickelt hat, der den Körper scheinbar fest im Boden verankert: ein Bild für Lassnigs Zerrissenheit zwischen der äußeren und der inneren Realität.

1974 zieht die Künstlerin in ein Loft im KünstlerInnenviertel Soho; dort wird sie - wie sie selbst erzählt - durch die Haustiere einer Mitbewohnerin zu einer Serie von Tierbildern angeregt. Diese Bilder, die sich durch eine neue Naturtreue auszeichnen, zeigen die Künstlerin nackt mit Tieren und Titeln wie "Mit einem Tiger schlafen" oder "Einen Fisch essen".

In "Woman-Laokoon" ersetzt sie 1976 die antike Gestalt des mit der Schlange kämpfenden Laokoon durch eine Frau - ein deutliches feministisches Signal. Das Aquarell "Sanfter Schlaf" von 1983 zeigt einen Tiger und einen nackten weiblichen Körper entspannt hintereinander ausgestreckt und im Schlaf versunken. Die Körperhaltung der beiden ist identisch, ihr Beieinanderliegen sanft und kreatürlich zugleich und von latenter Erotik.

1978 erhält Maria Lassnig ein DAAD-Stipendium für Berlin. Als sich zwei Jahre darauf endlich auch die Österreicher ihrer großen Malerin besinnen und sie als Professorin - und im übrigen als erste Frau überhaupt im deutschsprachigen Raum! - an die Hochschule für angewandte Kunst nach Wien berufen, kehrt Maria Lassnig endgültig in die Heimat zurück. In der Meisterklasse Lassnig wird ein "Studio für Zeichentrickfilm" eingerichtet.

In ihrer eigenen Kunst nimmt Lassnig nun in wachsendem Maße Bezug auf die Außenwelt, so beispielsweise im "Tschernobyl-Selbstporträt", einer Horror-Vision von 1986. Eines ihrer zentralen Themen der letzten Jahre ist die Angst vor Katastrophen und Naturzerstörung. Das Aquarell "Katastrophenangst Wahnsinn" von 1982 stellt Lassnig mit weit aufgerissenen Augen dar, mit wie zum Schrei geöffneten Mund und emporgereckter Hand.

Heute lebt Maria Lassnig meist in einer zum Atelier umgebauten ehemaligen Volksschule und ohne Telefonanschluß in ihrer Heimat Kärnten. Nach Streifzügen in der ganzen Welt ist sie zurückgekehrt zu ihren Wurzeln. Ihre so frühe Erforschung von Körper, Sexualität und Gewalt scheint erst jetzt richtig gesehen zu werden.