Meisterinnen des Wortes

Die Trobadoras der Moderne brauchen keine Laut - ja, sie brauchen nicht einmal eine schöne Stimme. Sie schleudern ihrem Gegenüber rhytmisch redend ihre Raps um die Ohren, von Harlem bis Rödelheim, von MC Lyte bis Schwester S.

Die beiden Gogo-boys sind richtig niedlich. Was fürs Auge. Für die Optik zu sorgen, ist nicht MC Lyte’s Job in dieser Show, sondern der von „leg one“ und „leg two“. „I’m not a dancer, that’s what leg one and leg two are for!“ rappt die schwarze Lady mit der Sonnenbrille in ihr Mikro. Die Chefin von Bein eins und Bein zwei läßt niemanden im Unklaren darüber, wer sie ist: „I’m the master of the rhyme!“

Diese Meisterin der Reime, die da – vor der Bühne garniert von zwei süßen Gogo-boys und auf der Bühne flankiert von zwei bedrohlichen Bodyguards – zu hämmernden Bässen einen nichtendenwollenden Wortschwall ins Mikro dröhnt, ist nicht irgendeine Meisterin. Sie ist natürlich die beste, die die Welt je gesehen hat: „Whatever the game, checkers or chess or rappin’/I’m winning, I hold the title!/You can put me to the test, I’ll prove that I am the best!“ (Egal, was wir für ein Spiel spielen, ob Dame, Schach oder Rap/Ich gewinne, ich halt’ meinen Titel/Du kannst mich in den Wettkampf schicken – ich beweise, daß ich die Beste bin!) Okay, MC Lyte. Gebongt.

In den USA füllt die rappende New Yorkerin mit den fünf Untergebenen riesige Hallen – zu den beiden Gogo-Boys und den Gorillas kommt noch ihr Discjockey, der im Hintergrund mit den Platten jongliert. In Deutschland ist das „House“ (so der korrekte Rap-Ausdruck für die Fangemeinde) von Lana Morer (so der richtige Name von „Master of Ceremony“ MC Lyte) noch bescheiden: Etwa 300 Frauen und Männer sind an diesem Abend ins Kölner „Gloria“ gezogen, um die Zeremonienmeisterin beim Reimen zu erleben. Sie und die zweite Lady, die an diesem Abend Wortattacken aufs Publikum abfeuert: Yoyo, alias Yolanda Whitaker, aus Los Angeles.

Klar – wenn man ein Konzert mit den „Hip-Hop-Queens“ auf die Reihe kriegen will, dann bleibt nichts anderes übrig, als aus dem Rap-Land, den USA, zu importieren. Zwar gab’s in Deutschland vor Jahresfrist eine erste „Female Rap Attack No. 1“ von Rapperinnen aus Berlin und der Schweiz. Doch auf der Suche nach erfolgreichem deutschem female rap stößt mensch in Wahrheit nur auf eine: auf Schwester S.

Mit einem gewaltigen „S. ist soweit“ knallte die BWL-Studentin aus dem Frankfurter Vorort Rödelheim Anfang vergangenen Jahres mit Wucht in die Hip-Hop-Szene. Die Tochter indo- amerikanischer Einwanderer, deren Vater Banker ist und deren Mutter „im Krankenhaus arbeitet“, hat was gegen Etikettierung à la Harlem. „Ich bin nicht im Slum aufgewachsen, und das einzige, was ich je gesprayt habe“, sagt sie selbstironisch, „ist ein Deodorant. Hier in Rödelheim brennen eben keine Mülleimer“. Gegen Klischees wehrt sie sich entschieden. „Ich bin ich. Mich interessiert es nicht, wenn mir die Plattenfirma sagt, sie wollte mit mir eine Art deutscher Version von Salt'N'Pepa aufbauen. Dann müßte ich einen Mini anhaben und den Jungs schöne Augen machen.“

Schöne Augen hat sie schon, die Schwester S., alias Sabrina. Und eine mächtige Wut im Bauch. Ihre Texte sind so gewalttätig wie poetisch. „Wenn Reime töten könnten, wäre ich längst hinter Gittern“, rappt die Trobadora aus Rödelheim. Stimmt. Denn die Schwester disst (wie die provokante Beleidigung des Gegenüber im Rap heißt) mit Sprüchen wie: „Hibidu, mach die Augen zu, du dämliches Gewichs/Damit du siehst, was du gegen mich bist, nämlich nix.“ Und sie ballert: „Bum Bum, wie an Sylvester knallt die Schwester/Härter und fester durch das Geläster“. Und sie treibt es noch viel toller: „Ich kastrier’ und sezier’ dich/Sieh nur, wie ich lache/Ich diss’ dich und piß dich an“.

Die deutsche Schwester S. lebt im Gegensatz zu ihren amerikanischen Sistas in sogenannten ordentlichen Verhältnissen, studiert und hat einen „ganz lieben“ Freund. Und doch hat sie eine Mordswut im Bauch, einen „Haß gegen alle Menschen, die mich nicht respektieren“. Ihr Motto lautet: „Wenn mir einer auf die rechte Backe schlägt, halte ich ihm nicht auch noch die linke hin.“ In ihrem Reim „Ich bin raus“ rappt das so: „Manchmal, wenn ich vor Wut und Haß fast überschäume/Stell’ ich mir vor, wie es ist für die Bäume/Die Zwänge dieser Welt, das Netz, in dem ich hänge.“

Zum Rap-Reimen ist Sabrina aus Rödelheim eher spielerisch gekommen. Bis vor kurzem schrieb die heute 22jährige noch ganz normal Tagebuch und „manchmal Gedichte“. Irgendwann fing Sabrina an, „so vor sich hin zu rappen“. Das hörten ihr alter Schulfreund Thomas Hofmann und dessen Kumpel Moses Pelham. Die beiden Jungmänner hatten gerade das „Rödelheim Hartreim Projekt“ gegründet und nahmen die so talentierte und so attraktive Schwester S. flugs mit rein ins Projekt.

Klar, wie das in den meisten Medien tönt: die stellen die schöne Schwester als ein bißchen dämlich dar (schöne Frauen müssen eben einfach dumm sein) und das Ganze als einen genialen Trick ihrer „Produzenten“, die die eigentlich Kreativen und Macher seien. Diese „Produzenten“ sind übrigens ihre Kumpel Thomas und Moses. Redaktionen, die, wie EMMA, heutzutage bei der Plattenfirma von Schwester S. anrufen, kriegen zu hören: „Schwester S. wäre nichts ohne das Rödelheim Hartreim Projekt, aber die Rödelheimer Hartreimer könnten sehr gut ohne Schwester S.“ – Und was sagt das Rödelheimer Trio dazu?

„Verwöhnte Mädels“ mit „dreimal runderneuertem Make-up“, die nichts als „Sprechblasen“ von sich geben, sind die drei Girls von „Salt'N'Pepa“ laut Lifestyle-Magazin „Max“. Haha, können die drei „Hohepriesterinnen des Hip-Hop“ da nur sagen. Auch die Plattenfirma des inzwischen berühmten Trios mußte sich bereits eines Besseren belehren lassen. „Für die waren wir drei dumme Mädchen von der Straße. Die haben uns nach dem Motto behandelt: Gebt ihnen ein paar Brotkrümel, und sie sind zufrieden“, erzählt DJ Spinderella alias Dee Dee Roper. Inzwischen produzieren die drei „HipHop-Mütter“ alles selbst. Vom Songschreiben bis zur fertigen Aufnahme haben sie alles fest im Griff. „Wir machen was, was man sonst nur Männern zugesteht. Und wir machen es verdammt gut!“, sagt Cheryl James alias „Salt“. „Klar sind wir Feministinnen!“

Doch auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sind Salt'N'Pepa, MC Lyte oder Yoyo als female rappers eher die Ausnahme – vom selbst Produzieren ganz zu schweigen.

Ihre schwarzen Brüder Ice T., Ice Cube oder die 2 Live Crew beherrschen die Welt der Rhythmen und Reime, und „beherrschen“ darf in diesem Fall wörtlich verstanden werden. „Wem Wörter wie dreckige Schlampe, Hure, Ficken, Fotze oder Motherfucker was ausmachen, nimmt am besten gleich das Tape raus!“ protzt Ice T. auf „Home Invasion“. Es folgen Geschichten aus den schwarzen Slums und der gute Rat an seine Jungs, ihrer Mutter doch gleich „den Schädel einzuschlagen und ihre Bude auszuräumen.“

Mister Ice T., aufgewachsen im Schwarzen-Viertel von Los Angeles, wollte „immer schon Zuhälter werden, das war mein großes Ziel.“ Er ließ es sein, erzählt er in seinem Buch „Who gives a fuck?“, weil beim Mädchen-an-die-nächste-Ecke-schicken nicht genug Geld reinkam – Frauen worldwide beschimpfen bringt mehr.

„We Want Some Pussy“ – „Wir wollen Muschis“ nennen die Herren von der „2 Live Crew“ ihr Album. Die „Niggas with Attitude“ träumen von „One Bitch Less“ („Eine Schlampe weniger“). Wie man das macht? Ganz einfach: „Also mußte ich sie umbringen. Ich erzähl’ euch, wie ich’s gemacht hab’. Ich hab’ sie ans Bett gefesselt und ließ sie durch meine Nigger ficken. Dann lud ich meinen 45er Colt und durchlöcherte ihre Fotze. Sie hat ihren Preis an den Boss bezahlt. Eine Schlampe weniger.“ Zu Frauenschreien und Schüssen kommen sodann weitere „Schlampen“ an die Reihe.

Der Rap kommt bekanntermaßen aus dem Leben, ist real life. Einer der „Niggas with Attitude“, Dr. Dre, schlug folgerichtig Anfang der 90er die Rapperin und Fernsehmoderatorin Dee Barnes in einer Disco zusammen. Grund: In ihrer Sendung hatte ein Ex-Mitglied der „Niggas with Attitude“ über seine Ex-Kollegen gespöttelt. Kommentar der anderen „Niggas“: „Die Schlampe hat es verdient.“

„Ich werd’ nicht das nächste Opfer in den Nachrichten sein! Ich schlag’ zurück!“ rappt MC Lyte volle Breitseite gegen ihre Black Brothers. „Ich bin nicht da, um verprügelt und getreten zu werden. Also: Wenn du zu mir kommst, mußt du wissen, daß es falsch ist, eine Frau zu schlagen. Ich find auch einen anderen als dich, Mann!“

„Come on, girls in the house, put a lid on it!“ – „Macht den Deckel drauf, Mädels, macht Schluß damit!“ lautet auch Yoyo’s Message. Zwischen den riesigen, auf Leinwände projizierten Slum-Hausfassaden feuert sie ihr Stakkato ab. Rappt darüber, wieviel Scheiße auch die Typen in den schwarzen Slums bauen, wieviel Drogen sie einwerfen, wieviel Babies sie fabrizieren und das wievielte Mal sie sich wieder aus dem Staub gemacht haben. Und rät ihren „Sistas“, sich diese Typen vom Leib zu halten. „Wie ein Erdbeben prall’ ich eben überlegen, um dich wegzufegen/Mit Schlägen und Donner wie Regen im Sommer, komma, komma/Hierher, wer fürchtet das Schwesterlein?“, schleudert Schwester S. den Machos entgegen.

Die Ladies scheinen zu wissen, wovon sie reden. Und sie sind alle verdammt sauer. Die Schwester aus dem Frankfurter Vorort genauso wie Yoyo, die die schwarzen Kids in den Schulen besucht und hört, was die Mädchen ihr über Vergewaltigungen, Schwangerschaften mit 14, verschwundene Erzeuger erzählen.

„Eins der Themen, um die es am meisten geht, ist die Gewalt in ihren Beziehungen, einfach weil sie so oft vorkommt“, sagt Yoyo. „Wir reden dann darüber, wie man sein Leben selbst in die Hand nehmen kann, ohne daß ein Mann einen kontrolliert!“ Für alle, die das wollen, hat Yoyo die IBWC, die „Intelligent Black Women’s Coalition“ gegründet. Diese Organisation soll „das Selbstwertgefühl der Frauen steigern.“

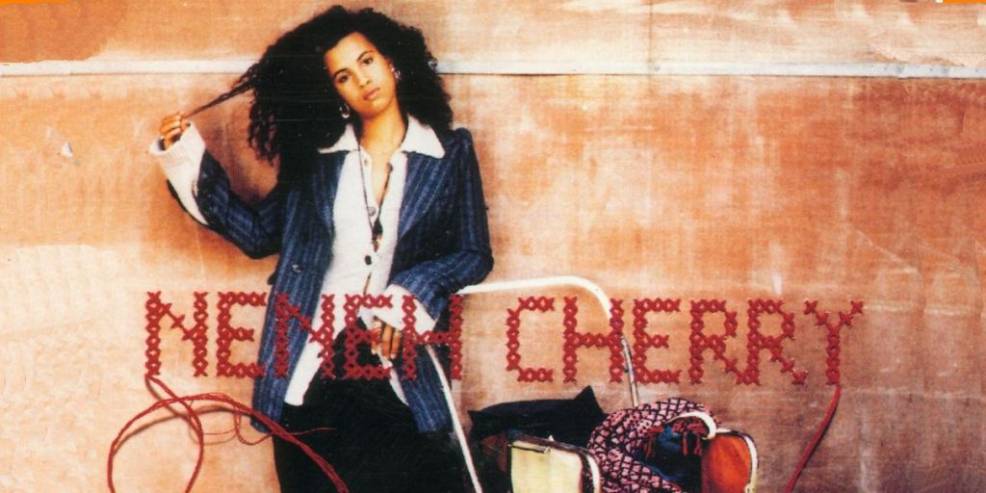

Auch die anderen Ladies, von Neneh Cherry bis Queen Latifah, wissen, wovon sie rappen. Sie kommen selbst aus den schwarzen Slums, haben Kinder (und meist keinen Mann) und all das schon am eigenen oder am Leib ihrer „Sistas“ hautnah erlebt. Im Rap geht es eben um das „real life“, das wahre Leben in der Black Community mit allem, was dazugehört. Von schnulziger Liebe mit Sonnenuntergängen und Heiratsversprechen sollen die erzählen, die Pop-Songs machen. Rap ist, wenn man knallhart sagt, wie es ist.

Das tut auch die erfolgreichste weibliche Rap-Crew aller Zeiten: „Salt'N'Pepa“. Cheryl James (Salt), Sandy Denton (Pepa) und Dee Dee Roper (DJ Spinderella), sind nicht nur Hip-Hop-Pionierinnen, sondern auch Mütter. Zwei der drei Erzeuger machten sich sofort aus dem Staub, der dritte wartete mit seinem Abgang immerhin noch, bis der Nachwuchs fünf Wochen alt war.

„Tagtäglich erleben Frauen, wie sie runtergemacht werden, nicht nur im Rap, sondern im wahren Leben“, klagt Plattendreherin Spinderella („to spin“ = drehen), die wie Salt und Pepa in Queens aufwuchs. „Wir setzen was dagegen: ein sehr kraftvolles und positives Frauenbild!“ Salt sagt’s gesalzener: „Wir wollen zeigen, daß es trotz allem möglich ist, den Schwanzträgern Paroli zu bieten!“

Und das tun die drei Ladies denn auch – zumindest in ihren Texten. Ihre Videos, in denen sie öfter mal leicht behemdet herumtänzeln, dürften vielen Schwanzträgern zur Freude gereichen. Im Unterschied zu ihren Schwestern MC Lyte, Yoyo oder Queen Latifah sind „Salt'N'Pepa“ nämlich auch für die klassisch weibliche Optik zuständig. Auch Schwanzträger kaufen Platten.

In den Texten von „Salt'N'Pepa“ gibt’s dann aber keine Konzessionen. Das Trio reimt vor allem über „das eine“. Das soll frau nicht, wie gehabt, kommentarlos über sich ergehen lassen. In Hits wie „Push it“ oder „Sexy noises turn me on“ haben Frauen die Regie, bestimmen, ob und wie „das eine“ stattfindet. Und Verantwortung sollen die Herren endlich auch mal übernehmen, vor allem im Zeitalter von Aids: „Let’s talk about sex“ verlangen die Rapperinnen. Und auf ihrer CD „Very necessary“ spielt eine Schülergruppe ein Theaterstück: Eine 16jährige erfährt beim Arztbesuch, daß sie positiv ist. Als ihr Freund, der sie angesteckt hat, das hört, verläßt er sie postwendend.

„Salt'N'Pepa“ haben bis heute mit solchen Messages nicht nur 20 Millionen Platten verkauft und eine eigene Produktionsfirma gegründet. „Salt'N'Pepa“ waren auch die ersten female rappers überhaupt, die einen Hit in die Charts katapultierten. Das war 1986.

Natürlich waren die Frauen von Anfang an dabei, als die Slum-Bewohner anfingen, ihre Geschichten in groovenden Sprechgesängen an jeder Straßenecke vorzutragen. Aber als Ende der 70er Jahre die ersten ihren Zorn auf Platten brachten, da waren die Sistas nicht zu hören.

Dabei war es eine Frau, die den ersten großen Rap-Hit produzierte: Sylvia Robinson, die Anfang der 70er gemeinsam mit ihrem Mann das Label „Sugarhill“ gegründet hatte. Sie entdeckte 1978 auf einer Party zufällig ein (männliches) Rap-Trio, nahm es sofort unter Vertrag und nannte es „Sugarhill Gang“. Das Stück hieß „Rapper’s Delight“ und flimmert auch heute noch über MTV oder VIVA-Mattscheiben.

Die Mikros eroberten die Ladies im „Most Macho Music Style“ Mitte der 80er, als „Salt'N'Pepa“ vorgeführt hatten, daß es genügend Leute gab, die die female rappers hören wollten. Ende der 80er machten die ersten Hip-Hop-Frauen ihre ersten Platten – wie MC Lyte (die damals erst 16 war), Yoyo, Queen Latifah, Sister Souljah (ein Wortspiel: „Souljah“ spricht sich wie „Soldier“, also Soldat) oder Monie Love.

In ihren Liedern tun die Rapperinnen das, was eine Rapperin tun muß: Sie erzählen Geschichten aus ihrem Leben. Aus ihrem Frauenleben eben. „Laß gerade Mammi dieses eine Lied noch singen, dann kommt sie!“ ruft Neneh Cherry ihrem Kind zu, das nach ihr schreit, bevor sie losrappt: darüber, daß sie sich zwar dieses Kind hat andrehen lassen, aber es schon irgendwie schaffen wird. Im wahren Leben nahm die 32jährige aus London ihre erste Platte auf, als sie im 8. Monat schwanger war.

„Was ist los, Schwestern?“ brüllt Sister Souljah mit einer Stimme, die sich vor Wut überschlägt. „Uns ist doch allen schon mal übel mitgespielt worden von einem schnellquatschenden, prügelnden Typen. Wenn ihr nichts von ihm habt als seine Handy-Nummer und er euch nie seine Mutter vorgestellt hat, ist der nichts für euch! Denkt nach! Laßt eure Beine zusammen!“

„Als ich neulich durch die Straßen ging und meine Shorts anhatte, mußte ich an einer Horde Jungs vorbei. Der eine guckt mir auf die Titten und sagt: Hallo, Schlampe! Da hab’ ich ihm eins zwischen die Augen geballert und gesagt: Nenn mich nicht Schlampe!“

Die Geschichte, die Queen Latifah alias Dana Owens da erzählt, geht weiter. Nämlich mit einer Frau, die im Auto von ihrem Mann verprügelt wird, während die Kinder auf der Rückbank zuschauen. Die Queen wäre nicht die Queen, wenn der Typ Oberhand behalten würde. In der nächsten Szene hat die Geprügelte den Schläger zum Teufel gejagt: „Ich will diese Abhängigkeit nicht, ich will nicht, daß meine Kinder sehen, wie ihr Daddy ihre Mummy schlägt! Ich mach’ das nicht mehr mit, Bruder!“

So tragisch und hart ihre Geschichten (und ihr Leben) auch sein mögen – die Rapperinnen beherzigen alle eine goldene Regel: Gejammert wird nicht! Denn frau hat gelernt, Überlebenskünstlerin zu sein. Und ein ungeschriebenes Gesetz der Rap-Welt besagt: Jeder Rapper hat in seinen Reimen dafür zu sorgen, daß jeder kapiert: Er ist der beste, den die Welt je gesehen oder gehört hat – egal ob Rapper oder Rapperin.

Längst beherrschen die Rap-Frauen das obligatorische Geprotze genauso wie ihre Kollegen. „Ain’t nobody better“ („Es gibt keine Bessere!“) verkündet Yoyo mit begnadetem Selbstbewußtsein, Queen Latifah rät denen, die nicht an die Queen glauben, den CD-Player gleich auszuschalten, und wenn MC Lyte lobpreist „I am the Lyte“ (phonetische Schreibweise von „Light“, also: „Ich bin das Licht“), dann sind Ähnlichkeiten mit göttlicher (Wort)Schöpfung beabsichtigt.

Auch das sogenannte „Dissen“ (von „disrespect“), eine Art verbaler Fertigmache eines echten oder auch imaginären Ansprechpartners, beherrschen die Schwestern meisterinnenhaft. Aber anders als bei den Male Rappers, die andere Male Rappers „dissen“, was das Zeug hält, herrscht bei den Female Rappers überwiegend Solidarität. Auch mit den Brothas, was deren Reime angeht.

Über die Praxis, das, was Typen ihnen und ihren Schwestern im Leben angetan haben, zu rappen, ist eine Sache. Die Theorie, die Vergewaltigungs-Pamphlete ihrer Rap-Brüder, zu kritisieren, eine andere. Als die amerikanische Regierung vor ein paar Jahren debattierte, ob sie brutale und sexistische Rap-Texte verbieten sollte, klopften Radiosender und Zeitschriften auch bei Rapperinnen an. Nur Cheryl James („Salt“) wagte es, von den Brothas „mehr Respekt“ zu fordern. MC Lyte, Yoyo oder Queen Latifah blieben stumm – ganz gegen ihre Art.

Und Schwester S.? Die studiert erst mal weiter Betriebswirtschaft in Frankfurt. Und kriegt vielleicht am 23. Februar den „Echo Award“ (den deutschen „Grammy“). Und macht im Laufe dieses Jahres eine neue CD und will demnächst „so populär werden wie Janet Jackson oder zumindest wie Queen Latifah.“