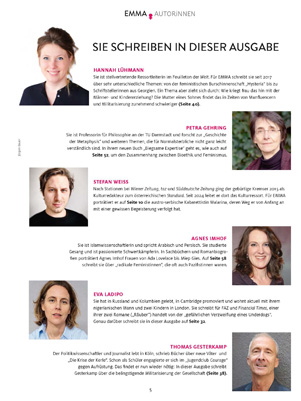

Meine persönliche Himmelsreise

In ihrem neuen Buch schildert die Deutsch-Türkin ihren Weg in die Freiheit - und fragt sich, warum der deutsche Rechtsstaat so wenig motiviert ist, diese zu verteidigen.

Seit vierzig Jahren lebe ich jetzt in Deutschland, seit fast zwei Jahrzehnten bin ich deutsche Staatsbürgerin. Ich bin in zwei Kulturen zu Hause, in der türkisch-muslimischen Familie wurde ich sozialisiert, in der deutschen Gesellschaft wurde ich ausgebildet, lernte Selbstbestimmung und Verantwortungsbereitschaft.

Dieses Privileg, beide Welten zu kennen, ermöglicht mir, sowohl auf die deutsche wie auf die muslimische Kultur den durch Distanz geschaffenen »fremden Blick« zu werfen und ein Auge für die spannungsgeladenen Differenzen zu haben. Die konfliktreichsten Unterschiede betreffen fast immer das Verhältnis von Männern und Frauen. Für die hiesige Gesellschaft bleibt unverständlich, warum muslimische Frauen sich in schwarze Zelte kleiden oder ihre Kinder mit Partnern verheiraten, die die gar nicht kennen; die andere Welt findet es unmöglich, dass junge Mädchen in bauchfreien T-Shirts herumlaufen oder Mann und Frau auch unverheiratet zusammenleben dürfen. Manchmal liefern solche kulturellen Differenzen Stoff für Komödien, aber sie können auch Tragödien auslösen.

Dass traditionelle Muslime das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ganz anders sehen und bewerten, liegt an ihrem religiös beherrschten Welt- und Menschenbild. Der schwarze Tschador, in den sich die arabischen Frauen werfen, wenn sie in Berlin-Neukölln in Begleitung ihrer Männer einkaufen gehen, ist nicht nur ein Kleidungsstück – in ihm drückt sich die religiöse Verpflichtung aus, dass sich Frauen in der Öffentlichkeit unkenntlich, unsichtbar zu machen, gegenüber den Blicken anderer Männer zu verhüllen haben. Sie sollen von anderen schließlich nicht wie Sexualobjekte »begafft« werden, wie mir ein Palästinenser entgegenschleuderte, als ich auf einer Veranstaltung in Rüsselsheim den »Schleier« kritisierte.

In den christlichen Gesellschaften ist der Schleier längst gefallen – dass Frauen sich unsichtbar zu machen hätten, verträgt sich nicht mit einer auf individuellen Grundrechten und der Gleichberechtigung von Männern und Frauen basierenden Gesellschaft. Das ist im Islam ganz anders.

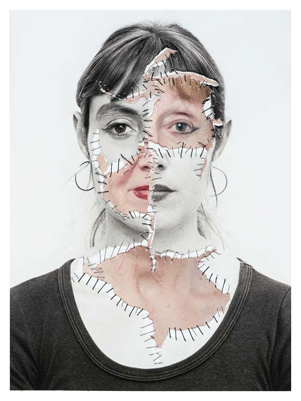

Tief hat sich das Bild von der Frau als Verführerin, als Abgesandte des Teufels und Sünderin ins muslimische Bewusstsein eingegraben. Die Frau als Versucherin muss überwacht und kontrolliert – in der Diktion muslimischer Männer heißt es: »beschützt« – werden. Wer solchen Bildern entgegentritt, hat einen schweren Stand.

Bis heute wird mit solchen Vorstellungen, die an die mittelalterliche Hexenverfolgung bei den Christen erinnern, die Bevormundung und Überwachung – und in vielen islamischen Gesellschaften auch die juristische Benachteiligung – von Frauen gerechtfertigt. Ich selbst bin mit solchen Geschichten und Hinweisen auf das sündhafte weibliche Dasein aufgewachsen, die mir gerade auch von den Frauen der Verwandtschaft und der Nachbarschaft als »Erklärung « mit auf den Lebensweg gegeben wurden, immer versehen mit den allfälligen Mahnungen, Buße zu tun, indem ich meinenPflichten nachkomme, Gehorsam zeige, den Männern Respekt erweise. Sonst würde Allah mich ins ewige Höllenfeuer schicken.

Eine »Himmelsreise« wie Mohammed sie antrat, auf der er das Paradies sehen durfte, bleibt uns Frauen allerdings ohnehin verwehrt. Das Paradies ist, wie das Gebet in der Moschee und wie so vieles andere, den Männern vorbehalten – den Männern werden Jungfrauen und junge Knaben zur ewigen Wollust versprochen, den Frauen ein Garten und Schatten.

Wer sich nur innerhalb der traditionellen muslimischen Community aufhält und nicht mit anderen Vorstellungen in Berührung kommt, wird sich schwerlich von solchen erniedrigenden Bildern lösen können. Ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass muslimische Frauen ihre eigene Unterdrückung vehement mit dem »Willen Allahs« oder den Geboten des Korans verteidigten.

Der traditionelle Islam kennt die Selbstbestimmung der Frau nicht, diese steht zeitlebens unter der Kontrolle der Männer. Die Väter kontrollieren die Töchter, die Brüder die Schwestern, die Männer ihre Frauen, die Söhne die Mütter, die Frauen schließlich sich selbst. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Befreiung aus diesem Gehäuse zunächst von uns Frauen ausgehen muss. Die auf tradierte Rechte fixierten muslimischen Männer werden uns dabei keine Hilfe sein, wenn wir ihnen die Macht über Frauen und Mädchen nehmen wollen. Aber sie werden auch etwas zurückbekommen, die Selbstbestimmung über ihr eigenes Leben. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg, und wir stehen erst ganz am Anfang.

Mir geht es bei meinem Streit mit den Wächtern des Islam um die religiös gerechtfertigte Verweigerung der Selbstbestimmung der Muslime – der Frauen wie der Männer, der Töchter wie der Söhne–, die mit einer auf Selbstverantwortung fußenden Gesellschaft einfach nicht verträglich ist. Für die demokratische Gesellschaft wird der Islam zu einer wachsenden Herausforderung, und das liegt nicht nur an den Muslimen. Wenn stadtbekannt ist, dass ein muslimischer Vertreter im Ausländerbeirat einer Kommune seine Frau zu Hause einsperrt, wenn Mädchen nach den Sommerferien in hiesigen Schulen fehlen, weil sie von der Verwandtschaft in die Türkei verschleppt wurden, wenn leichtfertig auch von nichtmuslimischer Seite für die Zulassung von Prinzipien der Scharia votiert wird – und sich dagegen kein Protest erhebt, dann frage ich mich, ob wir wirklich bereit sind, den Rechtsstaat aktiv zu verteidigen. Nur wenn die Grundrechte für alle die Richtschnur bleibt, auch die gültige Messlatte für die Integration gleich welcher Glaubensgemeinschaft, kann auch diese Gesellschaft bleiben, was sie ist: eine Gesellschaft freier Bürger.

Mut gehört bei dem, was ich mache, nicht dazu. Ich lebe in einem freien Land, ich kann sagen und schreiben, was ich für richtig halte, ich werde gehört, man druckt meine Texte. Und ich bin nicht allein. Auch andere, überwiegend Frauen, haben die öffentliche Debatte über den Islam vorangetrieben. Gefährlich wird es erst, wenn wir zu einsamen Rufern in der Wüste werden, weil zu viele es achselzuckend hinnehmen, wenn Löcher in den die Grundrechte schützenden Deich der säkularen Gesellschaft gerissen werden. Dann könnte der Streit mit den Muslimen tatsächlich zu einem »Himmelfahrtskommando« werden.

»Freiheit« habe ich als Kind nur als etwas den Männern Vorbehaltenes kennengelernt. Als 14-Jährige fragte ich meine Mutter, wann ich denn frei sein würde, wann ich denn endlich für mich selbst entscheiden dürfe. Ihre knappe Antwort war: »Freiheit ist nicht für uns Frauen gemacht.« Schon meine Frage war ihr ganz undenkbar erschienen. Für sie war »frei sein« gleichbedeutend mit »vogelfrei «, das heißt ohne Schutz und damit womöglich der Gewalt anderer Männer ausgeliefert zu sein. Für muslimische Frauen gibt es die Freiheit »von etwas« – nicht die Freiheit »zu etwas«. Sie sind frei von Verantwortung, frei von Selbstbestimmung, nicht frei, um Selbstbestimmung und Verantwortung wahrzunehmen.

Es war eher instinktive Selbstbehauptung, die mich gegen die Bevormundung meines Vaters rebellieren ließ; es war meine Rettung, dass er irgendwann aufgab und zurück in die Türkei ging; und es war ein großes Glück, dass ich einen Bruder hatte, der zu mir hielt und mir half, meinen eigenen Weg zu gehen. Denn in einer traditionellen Großfamilie mit vielen Brüdern und Cousins und Onkeln und Tanten hätte das »Volksgericht« der Sippschaft meinen Aufstand mit Gewalt niedergeschlagen. Und vermutlich hätte ich keine Möglichkeit gehabt, nach Antworten auf die Frage zu suchen, die mich aufgrund solcher Erfahrungen umtrieb und immer noch umtreibt – warum meine Herkunftsgesellschaft dem weiblichen Geschlecht Rechte verweigert, die sie Männern zugesteht, und den Frauen nicht erlaubt, »für sich selbst zu sein«.

Was es bedeutet, niemandem unterworfen zu sein, sich nur selbst zu gehören, habe auch ich erst spät erfahren, dank der Frauenbewegung und Frauen wie Alice Schwarzer, die mir ein Vorbild ist und mich ermutigt, als Frau eigenständig zu denken.

Eine literarische, eine gute Lehrerin war Simone de Beauvoir. Als ich sie mit 21 oder 22 Jahren für mich entdeckte, weckte sie mein Interesse nicht durch das, was sie für viele deutsche Frauen damals war – die geistige Mutter der Frauenbewegung. Damit hatte ich in der Zeit, in der ich hauptsächlich mit mir selbst beschäftigt war, noch nicht viel am Hut. Die wichtigsten Schlachten – »Mein Bauch gehört mir« und »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« – waren geschlagen, nicht alle gewonnen worden. Ich war damals mit meiner eigenen Befreiung beschäftigt, hatte mich von meinem Vater, meiner Familie, getrennt, hatte ein Studium aufgenommen und wollte leben.

Die französische »Tochter aus gutem Hause« lernte ich durch ihre Memoiren kennen, ich las, wie die junge Simone heimlich nach der Schule im Park auf der Bank saß, ihre Freiheit genoss und eifersüchtig auf eine Frau war, die mehr Bücher als sie besaß. Darin erkannte ich eine Seelenverwandte. So wollte ich auch sein. Sie war wie eine Schwester, der ich nacheiferte.

So trat ich, mit Anfang zwanzig, meine erste Reise nach Paris an. 69 D-Mark kostete die Busfahrt von Hamburg nach Paris und zurück. Ich wollte einen Tag lang in Simones Nähe sein, durch die Straßen gehen, durch die sie gegangen war, die Luft atmen, die sie geatmet hatte, und auf den Plätzen sitzen, an denen sie gesessen hatte. Ich rauchte eine Zigarette im Café de Flore, sah zu dem Fenster ihrer Wohnung hinauf, suchte eine Bank im Jardin du Luxembourg auf und genoss das Gefühl, ganz für mich und ich selbst zu sein. Es war eine sentimentale Reise, aber sie entfaltete eine ganz unsentimentale Wirkung: Denn diese Freiheit, selbst zu entscheiden, was ich tat, und auch selbst dafür verantwortlich zu sein, dieses Gefühl, das sich dabei einstellte, war das, was ich am meisten vermisst hatte und nie wieder hergeben wollte.

1990, gleich nach der Wende, ging ich als »Wessi« in den Osten, nach Greifswald, um die neuen Beamtenanwärter für die Kreis- und Stadtverwaltung unter anderem auch in Staatsbürgerkunde zu unterrichten, ihnen zu vermitteln, was westliche Werte und Freiheit bedeuten. Kein ganz einfacher Job, aber ich hatte es leichter als manche meiner Kollegen, die mit mir dort arbeiteten. Der Vorwurf, als »Wessi« den Osten zu kolonialisieren, prallte an mir schon wegen meiner Herkunft ab, Istanbul liegt eindeutig östlicher als Greifswald. Und ich kannte die Mentalität von Menschen, die in einer auf das Kollektiv ausgerichteten Gemeinschaft sozialisiert und bevormundet worden waren.

Ich freute mich auf diese Arbeit, vielleicht, weil »Freiheit« für mich ein ganz kostbares Gut war, etwas unerhört Neues, das ich mir in meinem Leben erst erkämpfen, womit umzugehen ich erst erlernen musste. Denn das, was das deutsche Wort bedeutet, nämlich »unabhängig sein«, sein Leben, seine Entscheidungen selbst zu bestimmen und dafür einzustehen, hatte ich in meiner Erziehung nicht kennengelernt. Im Gegenteil: Ich war aufgewachsen wie andere Kinder auch, die in muslimischen Gesellschaften nicht zu Individuen, zu selbstständigen Personen, sondern zu Kollektivwesen erzogen werden. Dienen und gehorchen heißen die Imperative, das gilt besonders für die Mädchen. Dass ein Mädchen seine eigene Meinung, eigene Wünsche gegenüber Älteren oder gar gegenüber einem Mann äußert, ist nicht vorgesehen.

Individualität gilt als Egoismus, der die ganze gottgegebene Ordnung des »Respekts«, auf dem die kollektive Gemeinschaft beruht, infrage stellen könnte. In dieser Kultur gehört sich niemand selbst, die Gemeinschaft ist die alles beherrschende Größe, der Bezugspunkt. Jeder soll zu einem dienenden Glied eines größeren Ganzen, sei es der Familie, des Clans, des Landes, erzogen werden. Darin drückt sich das »arabische Erbe« der islamischen Gesellschaften aus: Das türkische Wort für Freiheit, hürriyet, das von dem arabischen Begriff hurriya abstammt58, hat nichts gemein mit der westlichaufklärerischen

Tradition von »libertas«, der Befreiung des Einzelnen von jedweder, auch religiöser Bevormundung, sondern meint in seiner ursprünglichen Bedeutung das Gegenteil von Sklaverei: Der Sklave wird »frei«, um Allah zu dienen. Für gläubige Muslime bedeutet Freiheit, »den Vorschriften des Islam zu gehorchen«. Und die legitimieren in erster Linie die Vorherrschaft des Mannes – die Kehrseite der Medaille ist die Beherrschung der Frau.

In der westlichen Gesellschaft ist Freiheit unteilbar, in muslimischen Gesellschaften ist sie den Regeln eines Apartheidsystems unterworfen.

Wie Kinder und Behinderte werden Frauen »unter den besonderen Schutz« der Männer gestellt. Fürsorge ist damit nicht gemeint, sondern Kontrolle, Überwachung, zählt doch die Frau zur privaten Sphäre, zum Haus des Mannes. Deshalb können auch nur die Männer der eigenen Familie sie vor der Gewalt anderer oder vor der Versuchung durch »Fremde« schützen. Dieser »Schutz« ist letztendlich nichts als Bevormundung, die Umschreibung eines Besitzanspruches und damit das Gegenteil von Selbstbestimmung.

Viele muslimische Frauen haben sich einer solchen Bevormundung längst entzogen. Ich spreche aber nicht von persönlichen Schicksalen, sondern von den Wertvorstellungen einer Religion und einer Kultur. Ich selbst habe mich erst in einem Jahre dauernden Prozess von diesen Zwängen gelöst, wie viele andere Frauen auch.

Ich war 18, also bereits volljährig, und im letzten Ausbildungsjahr zur technischen Zeichnerin, als ich auf dem Nachhauseweg von der Arbeit allen Mut zusammennahm, um etwas seit Langem Beschlossenes endlich in die Tat umzusetzen: eine Bratwurst zu essen. Bratwürste essen nur die gavur, die Ungläubigen, denn meist besteht die Wurst aus Schweinefleisch – und Schweinefleisch ist haram, verboten, eine Sünde. Ich bestellte also meine Bratwurst und zögerte, ich fürchtete, dass sich beim ersten Biss die Erde auftun und mich verschlingen könnte. Die Wurst war nicht besonders lecker, aber das Entscheidende war – dass nichts geschah. Kein Erdbeben, kein Höllenfeuer, nichts. Alles, womit mir als Kind Angst und Schrecken eingejagt worden war, fand nicht statt. Ich hatte gesündigt und fühlte mich gut dabei. Ich ahnte, dass es mir mit anderem, was verboten war, ähnlich gehen könnte. Das reizte, auf

diesem Pfad weiterzuwandern und mir Freiheiten durch Grenzüberschreitungen zu erobern. So harmlos diese Anekdote klingen mag, so exemplarisch ist sie für die Sozialisation vieler muslimischer Kinder. Sie werden vor allem mit Mitteln der »schwarzen Pädagogik«, mit Drohungen, mit verbaler und oft auch mit körperlicher Gewalt, zu Kollektivwesen erzogen.

Es hat dreißig Jahre gebraucht, bis ich mich in aller Öffentlichkeit zu meiner Bratwurst-Sünde bekennen mochte. Freiheit, wie wir sie hierzulande als selbstverständlich ansehen, macht muslimischen Frauen Angst. Wem von Kindesbeinen an eingebläut wird zu gehorchen, wer nichts anderes sieht als die eigenen vier Wände, der fürchtet sich irgendwann, allein zum Arzt zu gehen.

Wie sollen aus Menschen, denen nicht beigebracht wurde, Verantwortung für sich selbst zu tragen, verantwortungsbewusste Bürger werden? Wie können Frauen, denen ihre Männer nicht erlauben, die Wohnung zu verlassen, als Bürgerinnen und Wählerinnen mitentscheiden und sich einmischen?

Freiheit muss man durch Erfahrung lernen. Deshalb ist es so wichtig, dass Kinder, gleich aus welchen Familien sie kommen, die Möglichkeit haben, sich selbst auszuprobieren, körperliche, kulturelle und soziale Erfahrungen machen können, schwimmen gehen, auf Berge klettern, Museen und Theater besuchen. Daran dürfen sie nicht unter Berufung auf religiöse Gebote gehindert werden, ebenso wenig darf man akzeptieren, dass sie auf Druck der Gemeinschaft »freiwillig« ein Kopftuch aufsetzen. Erst, wenn sie eine gewisse Unabhängigkeit erreicht haben, selbstständig denken können, mögen sie selbst entscheiden, was sie für richtig halten. Freiheit heißt nämlich auch, die Wahl zu haben und das Recht, Nein zu sagen.

Körperliche und geistige Autonomie ist neben einer guten Ausbildung die Voraussetzung für Freiheit. Unsere Schulen sind dazu da, gerade auch dies den Kindern zu vermitteln. Ich möchte, dass alle Kinder möglichst früh, also bereits im Kindergarten nicht nur mit der deutschen Sprache, sondern auch mit der Kultur der Selbsterfahrung und Selbstständigkeit in Kontakt kommen.

Die Leitlinien der Erziehungsvorstellungen meiner Eltern hießen günah und sebab, Sünde und Tugend, oder anders ausgedrückt: verboten und erlaubt, haram und helal. Bereits als kleines Kind wurde mein Benehmen nach günah und sebab beurteilt. Wenn ich zum wiederholten Mal in die Küche geschickt wurde, um Tee, Zucker oder Brot für die Familie zu holen, und dabei grimmig zu gucken anfing, sagte meine Mutter: »Wie willst du sebab, gute Taten, sammeln, wenn du nicht etwas Gutes tust? Du machst das nicht für uns, sondern für Allah.« Und als Begründung schob sie gern nach: »Wir leben nicht für das Diesseits, sondern für das Jenseits. Dort werden wir Allah Rede und Antwort stehen müssen. Also, marsch, in die Küche und mach den Abwasch!«

Als kleines Mädchen fragte ich ständig, ob das, was ich gerade tat, günah oder sebab sei. Als ich einmal, statt das Handtuch zu nehmen, meine frisch gewaschenen Hände in der Luft trocken wedelte und dabei versehentlich Wasser verspritzte, rannte ich ganz erschrocken zu meiner Mutter, um zu erfahren, ob ich damit gesündigt hätte. Meine Mutter saß, wie immer am Nachmittag, mit Nachbarinnen im Wohnzimmer und strickte. Von meiner ewigen Fragerei ohnehin schon genervt, ließ sie auf mich einen ganzen Regen der unter Muslimen so beliebten Flüche hinabprasseln: »Allah wird dir deine Augen ausstechen, und ich werde dir die Beine brechen, wenn du noch mal wegen einer solchen Lächerlichkeit ankommst!« Aber was denn nun »lächerlich« war und was nicht, das konnte sie mir nicht erklären. Also hörte ich auf zu fragen, und sie hörte auf, mich an meine Sünden zu erinnern.

Bei meiner Schwester war sie mit dieser Art der Erziehung erfolgreicher. Als sie sieben Jahre alt war, wurde ich geboren – von nun an, das war für meine Mutter selbstverständlich, hatte meine Schwester kücüc anne, meine »kleine Mutter«, zu sein. Ein Jahr später wurde mein Bruder geboren, und nun hatte meine damals erst achtjährige Schwester zwei Kinder zu versorgen und obendrein einen Teil der Hausarbeit zu erledigen – »Allah wird es dir danken«, meinte meine Mutter.

Spielen konnte meine Schwester kaum, denn dabei musste sie uns immer mitnehmen. »Allah möge mir endlich das Leben nehmen«, murmelte sie oft vor sich hin, »damit ich alles hinter mir habe.«

»Versündige dich nicht«, schrie meine Mutter, wenn sie so etwas hörte. »Mit Allah droht man nicht, er sieht und hört alles, du wirst dem Feuer nicht entgehen, wenn du nicht gehorchst.« Dass sie selbst oft genug den strafenden Allmächtigen im Munde führte, schien ihr gar nicht aufzufallen.

Als ich alt genug war, um im Haushalt mitzuhelfen, war ich, wie die meisten türkischen Mädchen, für meinen Bruder und etliche Hausarbeiten zuständig. Wir lebten inzwischen in einer kleinen Stadt in Deutschland, und meine Schwester ging zusammen mit meiner Mutter in einem Keramikbetrieb arbeiten. Neben der Schule hatte ich meinen kleinen Bruder zu versorgen und die Wohnung aufzuräumen. Wenn ich mich über die viele Arbeit beschwerte, mahnte meine Mutter, der Engel auf meiner rechten Schulter sei zwar unsichtbar, aber er schreibe alle guten Taten auf; auf der linken Schulter säße der Engel, der alle bösen Taten notiere. Beide, die guten wie die schlechten Taten, würden in ein großes Buch eingetragen, und wenn ich stürbe, würde Allah anhand dieser Bilanz entscheiden, ob ich in die Hölle käme. Das ganze Leben sei auf diesen Moment ausgerichtet, unsere Aufgabe sei es, uns darauf vorzubereiten.

Dazu gehörte auch, dass man nach jedem Niesen ja nicht vergaß, Elhamdulillah, gepriesen sei Allah, zu sagen. Denn aus dem Schlaf des Todes würden wir von den Engeln mit einem Niesen geweckt. Wer dann Elhamdulillah sagen kann, der gehört zur Umma, der Gemeinschaft der Gläubigen – es ist die »Parole«, die man kennen muss, um überhaupt von Allah befragt zu werden. Lässt man die Lobpreisung aus, kommt man gleich zu den Ungläubigen ins Feuer, ohne ihm jemals wieder entkommen zu können.

Als ich in der Pubertät anfing, unangemessene Fragen zu stellen – warum Allah uns Frauen so viel aufbürde, die Männer hingegen eher belohne –, erklärten die Frauen mir, dass der Allmächtige uns Frauen bereits als Sünderinnen auf die Welt geschickt habe und wir mit Schmerzen für unsere Sünden bezahlen müssten, nicht nur bei der Menstruation, nicht nur, wenn wir mit einem Mann zusammen wären, unsere Bestrafung finge schon bei den ganz profanen Tätigkeiten an, mit denen wir uns schön zu machen hätten. Was das hieß, sollte ich bald zu spüren bekommen.

Ich war vierzehn und hatte bereits Beinhaare, Achsel- wie Schamhaare. Haare gelten als unrein, wer sich von ihnen nicht befreit, lebt in Sünde. Die Attentäter des 11. September haben sich in der Nacht vor dem Mordanschlag alle Körperhaare entfernt, um »rein« ins Paradies einzutreten.

Meine Schwägerin und zwei Nachbarinnen kamen zu uns nach Hause, um mir zu zeigen, wie man eine reine, haarlose Muslimin wird. Ich wurde auf eine Decke gesetzt, dann schmierten sie mir agˇda, eine heiße Wachspaste, auf die Beine; eine Frau hielt mich fest, die andere riss mit einem Ruck die aufgetragene Wachsschicht ab und zeigte mir stolz die blutigen Haarwurzeln. Den brennenden Schmerz, den ich dabei empfand, hielt ich aus, schrie aber bei jedem Reißen. »Ja, ja, es ist kein Zuckerschlecken, eine Frau zu sein«, murmelten die Frauen. »Das wirst du noch merken, wenn du heiratest und das Blut zwischen deinen Beinen fließt. Aber das alles ist nichts gegen den Schmerz, den du auszustehen hast, wenn du gebärst. An diesem Tag rächt sich Allah an der Frau.«

Denn eigentlich, sagten sie, sei die Frau in dem Plan des Allmächtigen gar nicht vorgesehen gewesen, sie sei eine Art Zugeständnis an den Mann. Nur weil Adam – türkisch: Mensch – sich allein im Paradies so schrecklich gelangweilt habe, habe Allah ihm eine Gespielin geschenkt. Die aber habe sich nicht an Allahs Regeln gehalten, sich nicht beherrschen können und Adam verführt. Seitdem müsse sie bluten und unter Schmerzen gebären. Die Frau sei also selbst schuld an ihrer untergeordneten Stellung.

Als auch die Achselhaare entfernt wurden, saß ich schon leichenblass auf der Decke und duldete nicht, dass die Frauen sich auch noch anderen Körperzonen näherten. Erst später gewöhnte ich mich an die Prozedur der Enthaarung, die dem orientalischen Schönheitsideal entspricht und von islamischen Geistlichen zur nachahmenswerten religiösen Pflicht erklärt wurde – Frauen sollen sich mindestens alle vierzig Tage von sämtlichen Körperhaaren befreien. Die Prozedur wurde mir so sehr zur Selbstverständlichkeit, dass ich mitleidig auf die behaarten Beine deutscher Frauen schaute: Sie würden dereinst im Feuer schmoren.

Die Frau ist nicht nur Sünderin, sie ist auch »unrein«, »beschmutzt«, klärten mich die Frauen auf, ihre Regelblutung lässt sie unrein und sündig werden. Während dieser Tage dürfe ich nicht kochen oder backen. Deswegen muss man nach der Regelblutung die gusül abdest, die große Waschung, vornehmen. Dabei hat man die »Absichtserklärung« aufzusagen: »Ich habe mir vorgenommen, meiner gusül abdest nachzukommen.« Dann werden erst die Körperöffnungen gereinigt, die den Schmutz rauslassen. Danach werden Hände, Nase, Mund, Ohren gewaschen und zum Schluss wird Wasser über den Kopf gegossen. Bei jeder Waschung werden die Sünden vergeben: günahlarin af edilir. Auch nach jedem Sexualakt, »wenn der Mann kommt und sich entleert«, soll eine Waschung erfolgen.

Selbst Männer müssen sich ihr unterziehen, beispielsweise wenn sie sich mit Blicken an einer fremden Frau versündigt haben. Um sie vor einer solchen Versuchung zu bewahren, müssen Frauen sich verhüllen – damit die Männer nicht ständig gereizt werden, die Beherrschung verlieren und zu Dauerwaschungen verdonnert wären.

Daher auch die kleine Waschung, namaz abdest, vor dem Gebet, damit der Mann sich als reiner Mensch Gott unterwirft. Statt beim Priester zu beichten und Buße zu tun, wie die Katholiken es machen, kann man sich im Islam reinwaschen.

Die gevur, die Ungläubigen, die sich nicht auf rituelle Art waschen, werden als »Unreine« bezeichnet. Als meine Mutter meinen jetzigen deutschen Mann kennenlernte und mitbekam, dass er sich jeden Morgen duscht, sagte sie: »Wie kann ich ihn als Unreinen bezeichnen, der wäscht sich ja mehr als die Muslime?«

Als Entschuldigung für meine Entscheidung, nicht mit einem muslimischen Mann zusammen zu sein, erzählte sie ihren Nachbarinnen zum hundertsten Mal eine Geschichte von einem Hodscha: »Ein Hodscha wurde alt, er starb eines Tages und wurde beerdigt. Am nächsten Tag war sein Grab aufgewühlt; und als sie nachsahen, lag darin ein christlicher Priester, der ebenfalls gerade gestorben war. Sie erschraken und suchten nach dem Grund für diesen Tausch. Dabei mussten sie feststellen, dass der Hodscha sich ungern und selten gewaschen hatte, während der Priester täglich mit Freude die Reinigung vollzog. So lag nun im Grab von dem Priester der Hodscha, der zu einem Ungläubigen geworden war, während der Priester als Muslim zu Allah bestellt wurde.«

Der Text ist aus Auszug aus dem Buch „Himmelsreise“ von Necla Kelek, das bei Kiepenheuer & Witsch erschienen ist (18.95 €).