Die vergessenen "Flintenweiber"

Berlin, Museum Karlshorst. Im großen Saal der ehemaligen Kommandatur wurde 1945 in weniger als 30 Minuten im Beisein der Siegermächte die Kapitulation Nazi-Deutschlands unterschrieben. Das nüchterne Mobiliar, die vergilbte Beleuchtung, die schweren Holztäfelungen wecken Erinnerungen. Doch an diesem Abend hat die Geschichte ein weibliches Gesicht. Da sitzen, als Ehrengäste, russische Veteraninnen des "Großen Vaterländischen Krieges". So manche hat sich mit ihren Ordensbändern geschmückt, zu Ehren der Ausstellung "Mascha, Nina und Katjuscha - Frauen in der Roten Armee".

Diese rührenden Gesichter. In ihnen flackert für mich das ganze Pathos der Sowjetzeit auf, unwiederbringlich im Neuen Russland verloren. Sie tragen Festtagsfrisuren und ihre besten Kleider. Sie strahlen, sie haben feuchte Augen. Es geht an diesem Abend um ihre Erinnerungen, Erfahrungen, Heldentaten. Die sind sonst unsichtbar und vergessen. Babuschkas, deren Blick zurück so niemand noch so recht gebrauchen kann heutzutage. Sie herzen und küssen sich - Waffenschwestern.

Auch sie wollten die Heimat gegen den Faschismus verteidigen

Frühjahr 1942. Nachdem beim deutschen Überfall auf die Sowjetunion Millionen junger sowjetischer Männer gefallen oder verletzt worden sind, kommt es zur Massenmobilisierung von (überwiegend jungen) Frauen. Es sind vor allem freiwillige Komsomolzinnen, Mitglieder der Kommunistischen Partei. Sie wollen ihre Heimat gegen den Faschismus verteidigen, und sie glauben an die Gleichheit von Männern und Frauen. Manches Mädchen will den gefallenen Vater, Bruder oder Freund rächen. Manches will einfach weg von Zu Hause. Manches hat zuvor den neuen Modesport Fliegen gelernt und will es endlich tun.

Erstmalig im 20. Jahrhundert werden Frauen als Kombattantinnen für eine reguläre Armee mobilisiert. Ein Tabubruch. Denn kämpfende Frauen gehörten vorher ins Reich der Legende: die Amazonen, die Kriegerinnen afrikanischer Könige von Dahome, die axtschwingenden Keltinnen. Oder sie waren irregulär, wie die Partisaninnen im spanischen Bürgerkrieg und im Zweiten Weltkrieg.

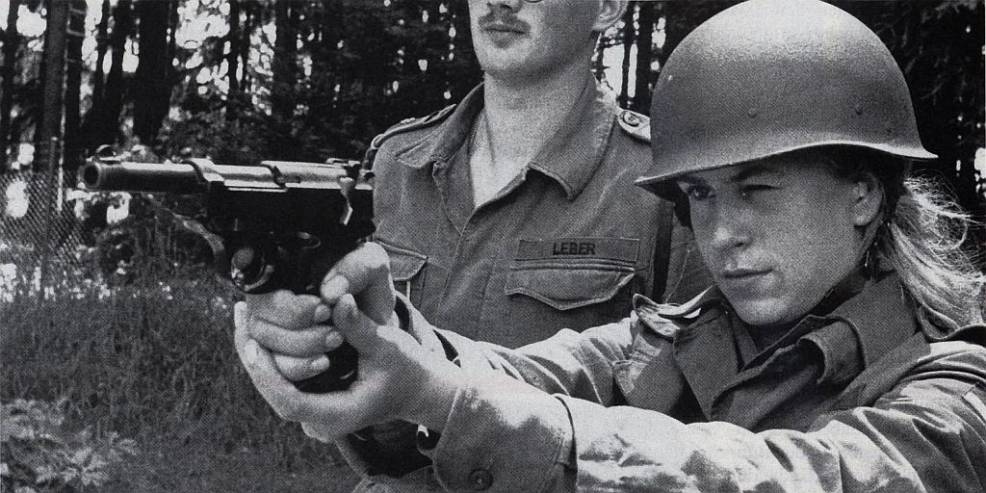

Anders die Rotarmistinnen. Das Vaterland lehrt sie, ein Maschinengewehr zu bedienen. Sie schneiden sich die Zöpfe ab und werden nicht nur Sanitäterinnen, Melderinnen oder Funkerinnen, sondern auch Panzerfahrerinnen, Scharfschützinnen und Bomberpilotinnen. 800.000, vielleicht eine Million weibliche Freiwillige gab es im so genannten "Großen Vaterländischen Krieg" der Sowjetunion. In seinem Befehl 0099 verordnet Stalin sogar die Bildung von drei fliegenden Frauenregimentern. Die Deutschen nannten die Pilotinnen "Nachthexen", weil die Frauen vorwiegend nachts angriffen.

Für die Nazis waren diese Soldatinnen 'entartet'

Frauen an der Front! Die Klischees der Propagandaabteilungen überschlagen sich. Für die fanatischen Feindbilder der Nazis waren die Soldatinnen der Roten Armee Flintenweiber: besonders grausam, widernatürliche Kastriererinnen, entartet eben. Darum wurden sie nach einer Gefangennahme durch die Hitler-Armee oft einfach liquidiert oder in KZs abgeschoben, obwohl sie als Uniformträgerinnen unter Schutz des Genfer Abkommens 1929 standen - theoretisch zumindest.

Seltsame Parallelen. Auch die Sowjetplakate zeigen starke Über-Wesen, geschlechtslos. Gestanzten Heroismus. Ohne Individualität. Ent-weiblicht eben. Triumphal zu erhöhen und - zu vergessen. Frauen und Waffen riefen und rufen gemischte Gefühle hervor. Wie oft ich (als Korrespondentin) seltsame Nachfragen, zweifelnde Blicke und Psychogebrabbel erleben durfte, weil ich mich für Militärgeschichte und Waffensysteme interessiere. Wie viel Aufmerksamkeit Kriegsreporterinnen bekommen. Und wie erregt über den Zustrom von Soldatinnen in westlichen Armeen gesprochen wird.

Seit 2001 sind auch in der Bundeswehr alle Laufbahnen für Frauen zugänglich. In Dokusoaps sehen wir die "Frauen am Ruder" in der deutschen Marine. In den Nachrichten können wir "unsere Frauen" in Kabul bestaunen oder uns an die weiblichen GIs im ersten Golfkrieg erinnern. In Zeitungen und Talkshows hat die Frage Konjunktur, ob nicht die Moral in der Truppe untergehe, wenn Frauen in die Kasernen einziehen. Ob Frauen denn überhaupt für den Kampf taugten, belastbar seien? Ganz zu schweigen von den Flintenweiber-Klischees und den sexuellen Übergriffen.

Sind Frauen von Natur aus friedlich? Nein. Ist es emanzipatorisch zu verlangen, dass Frauen selbstverständlich in diese letzten Bastione eindringen, nämlich das Militär? Ja. Und gibt es Unterschiede, wie Frauen und Männer diese außerordentliche, existentielle Katastrophe namens Krieg bewältigen? Ja.

Sie hatten mitgekämpft, mitgefroren, mitgehungert

Als Russland-Korrespondentin erlebte ich 1993 in der heutigen Stadt Wolgograd die sehr eindrucksvollen Feiern zum 50. Jahrestag der Schlacht mit. Es ging unter die Haut: das wutverzerrte Gesicht der Mutter Heimat, das 52 Meter hohe Denkmal gegen den Faschismus. Eine Riesin, die mit dem Schwert nach Westen zeigt. Zum letzten Kampf bereit. Dagegen "meine" Veteraninnen - freundliche Omis, deren Augen in diesen Tagen leuchteten. Sie hatten mitgekämpft, mitgefroren, mitgehungert. Sie konnten Maschinenpistolen und Haubitzen auseinander nehmen.

Als ich Veteranin Ludmilla Fjodorowna, mit 17 an die Front mit den anderen Mädchen aus der Metallfabrik Barrikadnaja in Stalingrad, kennen lernte, mit ihren Orden, ihren Geschichten, fiel mir eins sofort auf: ihre Wärme mir, der Deutschen, gegenüber. "Eure Soldaten handelten auf Befehl Hitlers", sagte Ludmilla, "ich stand hier für Stalin. War das richtig, war das falsch ... ?"

1947 wurde Stalingrad zur ersten Heldenstadt der Sowjetunion ernannt. Und einen kurzen Propagandafrühling lang waren meine Freundin Ludmilla und die anderen Heldinnen. Doch die Frauen von Stalingrad erzählten mir, dass sie schon bald die ganz großen Empfänge und Ehrungen nicht mehr wert waren, dass sie meistens sich selber feiern mussten. Dass sogar die Veteranenrente für Männer und Frauen unterschiedlich hoch war.

Was war geschehen? Es gab plötzlich zweierlei Heldentum: ein männliches und ein weibliches. Solange das Vaterland noch in Gefahr war, waren die Soldatinnen gebraucht und geehrt worden. Doch nach dem Krieg wurden sie verdächtig. Frauen, die in den Schützengräbern die Tage und Nächte mit den Männern teilten ... Sie seien nur auf der Jagd nach den Kerlen gewesen, man bezweifelte ihren Patriotismus. Die "richtigen" Frauen pöbelten oft genug die Rotarmistinnen an, der Konkurrenzkampf um die überlebenden Männer war grausam, erzählte Ludmilla. Sie blieb allein.

Gegen Ende des Krieges kam Stalins spießiges Frauenbild zutage

In der öffentlichen Meinung standen Rotarmistinnen schlecht da: "Wie uns die Heimat empfangen hat? Daran kann ich nicht denken, ohne zu weinen. Man hat uns ins Gesicht geschrien: Was habt ihr da getan? Habt mit unseren Männern gelebt!", erzählt Ludmilla. "Ich hatte einen Freund, hab ihn aus dem Feuer herausgeschleppt. Ihn gerettet. Wir lebten ein Jahr zusammen, dann ging er zu einer anderen Frau. Sie riecht nach Parfüm. Du aber nach Fußlappen und Stiefeln."

Und auch der Feind war den Flintenweibern nicht gewogen. In seinem Buch Stalingrad protokolliert der britische Historiker Anthony Beevor: "Während der Schlacht von Kharkow im Mai 42 standen die Truppen von General Paulus zum ersten Mal Frauen gegenüber. Die 389. Infanteriedivision war in einer grausamen Schlacht mit einem ‚Banditenbatallion‘ konfrontiert, das viele Soldatinnen enthielt und von einer Frau kommandiert wurde. Die Kampfesweise dieser Frauen war besonders hinterlistig und gefährlich. Sie lagen in Strohhaufen, mit Stroh bedeckt, und ließen uns vorbeiziehen und beschossen uns von hinten."

Beevor schreibt auch über die Todesverachtung der Sanitäterinnen und sogar Telefonistinnen. Sie trugen unter Kugelhagel Verwundete auf dem Rücken, verteidigten ihre Gebäude, hatten Maschinenpistolen oder Handgranaten dabei.

Schon gegen Kriegsende kam Papa Stalins konservatives, ja spießiges Frauenbild zutage. Frauen sollten vor allem Mütter sein und Kinder bekommen. Die Mode wurde weiblich, Schminkzeug kam vermehrt in die Staatskaufhäuser, das Abtreibungsverbot wurden verschärft.

Und die einstigen Kameraden der Soldatinnen? Die machten den Verrat mit, machten Ihnen den Sieg streitig. (Ganz wie im spanischen Bürgerkrieg, da wurden die Frauen von den eigenen Kameraden, die es besser wissen sollten, als "Frontmatratze" beschimpft.) Auch in der Sowjetunion galt: Männer wurden nach ihrer Leistung im Krieg beurteilt, Frauen nach ihrer Moral. "Dass du mir bloß nicht ein Kind mitbringst von der Front!" - rief die Mutter Ludmilla noch hinterher. Das tat weh. Das Mädchen wollte doch "nur" die Heimat verteidigen. Ihren Mann stehen. Auffallend viele Rotarmistinnen wurden übrigens nie Mutter. Die Kriegsstrapazen hatten sie unfruchtbar gemacht – und so manche wollte einfach nicht mehr Frau und Mutter werden. Andere blieben sich treu, wie das Lesbenpaar in Stalingrad. Sie hatten sich an der Front verliebt und waren zusammengeblieben.

Die Veteraninnen hatten den Krieg gewonnen, aber kapitulierten in dem anderen Krieg, genannt "Normalität". Sie mussten wieder ganz Frau sein. Viele schwiegen jahrzehntelang zu ihren Erlebnissen - aus Scham. So blieb die Erfahrung der Rotarmistinnen (fast) unbeschrieben. Die Geschichtsschreibung enteignete sie.

Der Bericht erschien 2003 in EMMA. Heute ist Autorin Sonia Mikich Chefredakteurin des WDR.