Recht & Gender: Weit entfernt

Wo soll der Gesetzgeber ansetzen, um den verfassungsrechtlichen Handlungsauftrag zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern zu erfüllen? Die mediale Aufmerksamkeit konzentrierte sich in den vergangenen Monaten vor allem auf die hitzige Debatte über die Einführung einer Frauenquote. Doch ist die Quote nur ein gesetzlicher Schraubschlüssel auf der Großbaustelle Gleichstellung. Zu den wichtigsten Gebäudeteilen mit Sanierungsbedarf zählen das Arbeitsrecht und das Sozialrecht. Das wurde auch auf dem Juristentag in Berlin deutlich, wo sie der Themenschwerpunkt der Podiumsdiskussion „Geschlecht – Kein Thema mehr für das Recht?“ waren.

Sicher, im Sozialrecht sind Fortschritte zu verzeichnen, sagen SozialrechtlerInnen wie Kirsten Scheiwe von der Universität Hildesheim und Gerhard Igl von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie verweisen unter anderem auf die Aufwertung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung und die Möglichkeit, Rentenanwartschaften für die Pflege von Angehörigen zu erwerben.

Durch die rentenrechtliche Berücksichtigung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten würden in gewissem Umfang Risiken anerkannt und abgesichert, die aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung überwiegend Frauen treffen, sagt Scheiwe. Aber dies seien Teilreformen, „die grundlegende Strukturmerkmale nicht ändern“. Zwar sei das Modell der „Brotverdiener-Hausfrauen-Ehe“ abgelöst worden durch das „Hauptverdiener-Zuverdiener-Modell“, in dem die Frau jedoch in gewissen Phasen die Erwerbstätigkeit unterbricht, Teilzeit arbeitet oder nur geringfügig beschäftigt ist, um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu versorgen. Das Modell einer eigenständigen sozialen Absicherung von Frauen aber ist immer noch „weit entfernt“.

Symptomatisch dafür sind Regelungen, die direkt an das klassische Familienbild anknüpfen, wie die beitragsfreie Mitversicherung nicht erwerbstätiger oder geringfügig beschäftigter Ehegatten in der gesetzlichen Krankenversicherung. „Wenn die Ehe aufgelöst wird, fällt dieses Privileg sofort weg – mit der Gefahr, dass auf die Frauen, die sich nun selbst versichern müssen, hohe Kosten zukommen“, gibt Margarete Schuler-Harms von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg zu bedenken. Alternativ wäre zu überlegen, Eltern für einen begrenzten Zeitraum beitragsfrei zu versichern, also den Krankenversicherungsschutz direkt an die Sorgearbeit zu binden, sagt die Professorin mit den Forschungsschwerpunkten öffentliches Familienrecht und Sozialversicherungsrecht. Doch auch dieser Vorschlag habe seine Tücken, denn es sei zugleich darauf zu achten, dass man mit der Aufwertung von Familienarbeit nicht die Verfestigung klassischer Rollenbilder betreibe.

Schuler-Harms spricht damit ein grundsätzliches Problem an: Da es vor allem Frauen sind, die sich um die Kinder und pflegebedürftige Angehörige kümmern, kann ihre eigenständige Absicherung kurzfristig nur verbessert werden, wenn der Staat diese Sorgearbeit stärker honoriert. Eine derartige staatliche Kompensation faktischer Ungleichheit ist jedoch eine zweischneidige Sache, wenn man die gegenwärtige geschlechtsspezifische Arbeitsteilung überwinden will. „Das grenzt an die Quadratur des Kreises“, beschreibt die Professorin die verzwickte Aufgabe, die sie und andere Mitglieder der Sachverständigenkommission für den „Gleichstellungsbericht der Bundesregierung“ übernommen haben. Der soll dazu beitragen, Gleichstellungspolitik politisch weiterzuentwickeln.

Wie hart darum gekämpft wird, einerseits gewählte Lebensentwürfe und Arbeitsteilungen abzusichern und andererseits die bisherigen Leitmodelle sozialer Sicherung aufzubrechen, um bestehende Ungleichheiten zu beseitigen, konnte man in der hitzigen Kontroverse über Betreuungsgeld und Pflegezeit erleben. Wie so oft auf dem ideologisch verminten Feld der Gleichstellung mischen sich rechtliche mit politischen Argumenten. Für Schuler-Harms, die die Pläne für das Betreuungsgeld in einem Rechtsgutachten als „verfassungsrechtlich prekär“ bewertete, hat der Ausbau der Kinderbetreuung gleichstellungspolitisch oberste Priorität.

Ihre Kollegin Scheiwe fordert zudem mehr gesellschaftliche Verantwortung bei der Schulterung von Pflegeaufgaben. „Da fehlt ganz viel.“ Eine Kopie des skandinavischen Modells, häusliche Pflege von kommunalen Pflegekräften erledigen zu lassen, hält Scheiwe nicht für eine realistische und sinnvolle Lösung. Es komme darauf an, Frauen, die Angehörige pflegen, durch den Ausbau teilstationärer Pflege und durch weitere kommunale Maßnahmen zu entlasten. Die verbesserte Kombinierbarkeit der Inanspruchnahme von ambulanten Pflegediensten und Pflegegeld weise in die richtige Richtung eines verbesserten Pflegemixes.

Doch ist es nicht damit getan, staatlicherseits die Familienarbeit als Alternative zur Erwerbsarbeit finanziell abzusichern und zu entlasten, fasst Verfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt die Überzeugung von Gleichstellungs-Advokatinnen unterschiedlicher Rechtsdisziplinen zusammen. Da die sozialen Sicherungssysteme hierzulande erwerbszentriert sind, kommt es für die Herstellung faktischer Gleichheit entscheidend darauf an, die Arbeitsstrukturen und -bedingungen zu ändern.

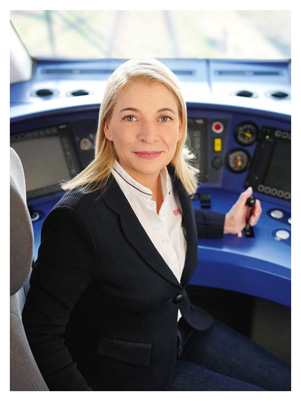

Die Ungerechtigkeiten im Arbeitsleben liegen offen zutage: Die Arbeit von Frauen wird schlechter bewertet und bezahlt (gender pay gap). Frauen sind in unverhältnismäßig großer Zahl im Niedriglohnsektor oder in Teilzeitarbeit beschäftigt und in unverhältnismäßig geringer Zahl in Führungspositionen zu finden.

Aber wie können diese Strukturen so verändert werden, dass Frauen im Erwerbsleben tatsächlich die gleichen Chancen haben wie Männer? Flexiblere Arbeitszeiten und Arbeitsvolumina, Gewährung von Zeitkrediten und Einführung von Lebensarbeits-zeitkonten lauten die Zauberworte zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Doch dürfe man sich nicht länger mit bloßen Appellen begnügen, meint Hohmann-Dennhardt. Der Gesetzgeber müsse endlich mit rechtlichen Verpflichtungen von Arbeitgebern und Unternehmen nachhelfen. Die Elternzeit könne nur ein erster Schritt für eine stärkere Berücksichtigung von Familienarbeit sein.

Außerdem müssten Maßnahmen zur flexibleren Gestaltung des Erwerbslebens flankiert werden von Regelungen, die Lohndumping und eine Zerlegung von Arbeitsverhältnissen in Minijobs verhinderten, fordert die Bundsverfassungsrichterin. Auf die Bedeutung eines gesetzlichen Mindestlohns für die Existenzsicherung von Frauen und die negative gleichstellungspolitische Wirkung von Minijobs weist auch der Deutsche Juristinnenbund (djb) hin, der sich für eine konsequente Berücksichtigung des Gleichstellungsauftrags in der Gesetzgebung einsetzt.

Schützenhilfe hat der Juristinnenbund durch den Juristentag bekommen. Der hat dem Gesetzgeber empfohlen, Minijobs und anderen prekären Beschäftigungsverhältnissen durch die Abschaffung von Abgabevergünstigungen und die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns die Attraktivität zu entziehen.

Als Hoffnungszeichen für mehr Gleichberechtigung im Erwerbsleben wertet der Juristinnenbund Pläne, die neue Entgeld-Ordnung zum Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst diskriminierungsfrei zu gestalten. Die Arbeitsrechtlerin Marlene Schmidt, derzeitige Vorsitzende der djb-Kommission Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht, verspricht sich davon „eine wichtige Vorbildfunktion“ auch für Tarifverträge außerhalb des öffentlichen Dienstes.

Eine Arbeitsbewertung nach „geschlechtergerechten Grundsätzen“ ist allerdings ein komplexes und kompliziertes Unterfangen. Sibylle Raasch, Professorin an der Universität Hamburg, schlägt unter anderem vor, gesetzlich vorzuschreiben, jeden neuen Tarifvertrag einem Diskriminierungscheck durch eine geschlechterparitätisch besetzte, unabhängige staatliche Stelle zu unterziehen. Raasch hat den Schwerpunkt „öffentliches Recht und Gender“ und ist die ehemalige Vorsitzende der djb-Kommission Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht. Für schon bestehende Tarifverträge solle eine Überprüfung auf Diskriminierung durch die beteiligten Tarifvertragsparteien vorgeschrieben werden, deren Ergebnis dann ebenfalls der Registrierungsstelle mitzuteilen wäre.

Ferner empfiehlt Raasch, ein Referat einzurichten, das Informationen über besonders geeignete Verfahren zur geschlechtergerechten Arbeits- und Leistungsbewertung sammelt. Auch die Bundesregierung bietet Unternehmen ein kostenloses Beratungspaket zur Aufdeckung von Lohnungleichheit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen an. Nach Ansicht des djb ist die freiwillige Selbsteinschätzung, auf die die Bundesregierung mit „Logib-D“ setzt, jedoch bestenfalls ein erster Schritt, gutwillige Unternehmen für fehlende Entgeltgleichheit zu sensibilisieren. Um tatsächliche Veränderungen in der Breite zu erreichen, müsse mehr Druck ausgeübt werden, auch durch Einführung eines Verbandsklagerechts für Antidiskriminierungsverbände, verknüpft mit Auskunftsansprüchen über betriebliche Entgeld-Strukturen, fordert der Juristinnenbund.

Damit der Wechsel zu diskriminierungsfreien Arbeitsbewertungsverfahren gelingt, muss jedoch zugleich eine Lösung gefunden werden, wie dann umverteilt werden soll zwischen Arbeitnehmerinnen, die von den neuen Regelungen profitieren und Arbeitnehmern, die von den herkömmlichen Strukturen begünstigt werden. In dieser Umverteilung von Geld und Macht sehen Juristinnen wie Raasch und Hohmann-Dennhardt eine der größten Herausforderungen für die Schließung des „gender pay gap“.

Wen wundert es da noch, dass die Juristin und Rektorin der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, Ursula Nelles, auf dem Juristentag die scheinbar bescheidene Hoffnung äußerte, dass man sich in 20 Jahren nicht mehr die Frage stellen müsse, ob das Geschlecht noch ein Thema für das Recht sei.