Femizide: Wer sind die Täter?

An einem einzigen Wochenende im Februar wurden in Österreich fünf Frauen und ein Mädchen umgebracht. Seither debattiert das Land über die unvermindert hohe Zahl der Femizide im Land. Rund 40 Frauen werden jedes Jahr von Männern getötet, weil sie Frauen sind. Auf Deutschlands Einwohnerzahl umgerechnet wären das 360 tote Frauen. Hierzulande kennen wir zwar inzwischen die Zahl der Frauen, die von ihren eigenen (Ex)Männern umgebracht werden – im Jahr 2023 waren es 155. Feministinnen haben lange dafür gekämpft, dass die sogenannte „Partnerschaftsgewalt“ erfasst und veröffentlicht wird. Doch „Femizide“ sind in Deutsch-land immer noch keine politische Kategorie. In anderen Ländern ist das anders. In Öster-reich zum Beispiel forscht Birgitt Haller am Wiener „Institut für Konfliktforschung“ schon lange zum Thema. Für ihre aktuelle Studie hat sie alle 137 Frauenmorde in Österreich zwischen 2016 und 2022 untersucht.

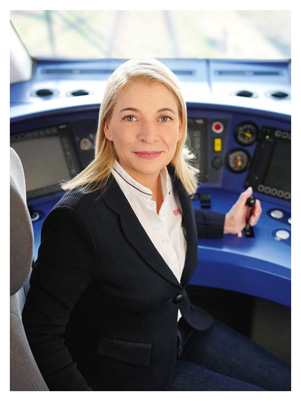

Frau Dr. Haller, Sie forschen seit Jahrzehnten zu den heute sogenannten Femiziden. Hat die Serie von sechs Femiziden an einem einzigen Wochenende sie denn noch schockiert?

Ja, denn so abgehärtet bin ich auch nach all den Jahren nicht. Wir haben es hier aber eigentlich nicht mit einer Serie zu tun, sondern mit drei Tätern in völlig unterschiedlichen Kontexten. Jede der drei Taten steht für eine typische Form des Femizids. Typus 1: Ein Familienvater, der seine Frau und seine Tochter erwürgt und anschließend Selbstmord begangen hat. Ein klassischer Fall. Denn viele Täter, die Frau und Kinder umbringen, töten anschließend sich selbst oder versuchen es. In unserer Studie war es jeder dritte Täter. Typus 2 war ein psychisch kranker Mann, der offenbar paranoid-schizophren ist. Er hat in einem Bordell drei Prostituierte erstochen. Psychische Erkrankungen wurden in unserer Studie ebenfalls bei jedem dritten Täter festgestellt. Und Typus 3 ein sehr altes Ehepaar mit Femizid-Suizid.

Der 27-jährige Ebadullah A. hatte sich allerdings bereits auf seiner Flucht islamistisch radikalisiert.

Richtig. In Afghanistan gibt es, wie wir wissen, eine extreme Abwertung von Frauen. Frauen und Männer sind dort schon als Kinder voneinander getrennt, da gibt es kaum Kontakt zwischen den Geschlechtern. Der Täter hatte der Polizei nach der Tat erklärt, er habe nach „Sündern“ gesucht und Prostituierte seien „des Teufels“. Ich halte die Tat für eine Kombination: Auslöser ist wohl die paranoide Schizophrenie, aber dass er diese Opfergruppe gewählt hat, hat mit seiner Abwertung von Frauen zu tun. Übrigens haben wir in jeder unserer Untersuchungen zu Femiziden Prostituierte unter den Opfern. Man sieht also deutlich, dass das eine gefährliche Tätigkeit ist.

Sie fordern einen anderen Umgang mit psychisch kranken Gewalttätern.

Was alle medizinischen Experten und Expertinnen sagen: Paranoid-schizophrene Personen sind gefährlich, einige sogar brandgefährlich. Das sind zum Beispiel Personen, denen Stimmen Aufträge erteilen. Das Tragische ist, dass man diese Krankheit medikamentös gut einstellen kann. Es braucht deshalb einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit und Aufklärung über psychische Krankheiten. Jemand, der psychisch krank ist, sollte keine Hemmungen haben, einen Arzt aufzusuchen. In den Fällen mit paranoid-schizophrenen Tätern, die wir in unserer Untersuchung hatten, war die Krankheit des Täters zum Teil in der Familie bekannt. Wir müssen da die Schamgrenzen senken, damit der Gang zum Psychiater nicht als Weg in die Klapse gilt, in der man dann für immer verschwindet. Und diese Schwelle, sich medizinische Hilfe zu suchen, ist bei Männern natürlich noch einmal höher als bei Frauen. Und das ist umso tragischer, als Frauen etwa gleich häufig wie Männer an schizophrenen Erkrankungen leiden, aber deshalb trotzdem keine Morde begehen. Auch hier sind also die männliche Sozialisation und das Frauenbild des Täters ein entscheidender Einflussfaktor.

Man spricht häufig von „psychisch kranken“ Tätern. Aber wo fängt die Erkrankung an? Also: Wo hört die Eigenverantwortung auf? Kann man da eine so klare Grenze ziehen?

Da bin ich die falsche Gesprächspartnerin, das betrifft Psychiatrie und Psychologie. Aber klare Grenzziehungen sind schwierig, das sieht man ja auch daran, dass der ICD, die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten der WHO, immer wieder überarbeitet wird.

Immer öfter gibt es Täter, bei denen sich eine psychische Erkrankung mit einer politischen Radikalisierung und dem dazugehörigen Frauenhass vermischt. Zum Beispiel bei dem islamistischen Attentäter von Würzburg, der in einem Kaufhaus vier Frauen erstochen hat. Oder dem vom Kölner Hauptbahnhof, wo der Täter Frauen mit Benzin überschüttet und angezündet hat. Aber auch bei den rechtsradikalen Attentätern von Hanau oder Halle.

Es hat eben sehr viel mit Männlichkeitsbildern zu tun. Und psychische Krankheiten sind ein guter Boden dafür, dass Personen sich radikalisieren und angeworben werden können, weil sie nicht mehr stabil sind. Deshalb ist es auch schwierig, wenn man, wie in Österreich, Flüchtlinge in irgendwelchen verlassenen Gasthäusern am Berg unterbringt, wo niemand eine solche Veränderung mitbekommt. Das sind ja Menschen, die durch die Flucht häufig schwer traumatisiert sind. Deshalb bräuchte es auch in Flüchtlingsunterkünften Unterstützung für deren mentale Gesundheit. Ihnen die nicht zu geben, ist eigentlich ein Wahnsinn.

42 Prozent der Täter in Ihrer Studie haben eine Migrationsbiografie. Das ist weit überproportional.

Hier müssen wir nach Ländern unterscheiden. Die Zuwanderer aus Afghanistan oder Syrien sind zu großen Teilen junge Männer. Und die sind in allen Ländern und Kulturen die auffälligste Bevölkerungsgruppe. Diese Gruppe ist aber eigentlich eher nicht bei den Beziehungsmorden vertreten, sondern überproportional bei den Sexualstraftaten. Hier bräuchte es einen ganz anderen Umgang, nämlich eine Einführung, bei der man ihnen erklärt, dass wir hier eine Gleichberechtigung der Geschlechter haben und dass ein wertschätzender Umgang mit Frauen eine Grundvoraussetzung ist, um hier leben zu können. Bei den Beziehungsmorden, die von Tätern mit Migrationshintergrund begangen werden, sind viele aus den früheren sogenannten Gastarbeiterländern dabei, zum Beispiel aus Ex-Jugoslawien. Und die leben schon lange hier.

Kommen wir zum dritten Fall dieses Femizid-Wochenendes.

Das war ein über 90 Jahre alter Pensionär, der zuerst seine gleichaltrige Frau und dann sich selbst getötet hat. Wir hatten in unserer Studie sehr viele solcher Fälle.

Tatsächlich sind überraschenderweise Frauen über 70 die größte Opfergruppe. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Wenn es Abschiedsbriefe gibt, ging es meist darum, dass das Paar sich allein gefühlt und dass es keinen Lebensmut mehr hatte. Aber auch wenn in diesen Briefen behauptet wird, man habe gemeinsam beschlossen, dass man nicht mehr leben will – es ist immer der Mann, der die Frau umbringt. Das sagt natürlich auch etwas aus über Männergewalt. Ein weiterer Grund ist immer wieder die Überforderung mit der Pflege. Das ist ein hochrelevantes Thema. Es bräuchte ein niedrigschwelliges Community-Angebot für alte Menschen, die zu Hause leben und dort sehr leicht vereinsamen. Und in manchen Fällen war der Täter dement. Auch hier bräuchte es Aufklärung darüber, wie gefährlich es sein kann, mit einem dementen Mann zu leben. Diese Generation Frauen hat ja versprochen: Bis dass der Tod euch scheidet. Die tun sich oft sehr schwer, den Mann zu verlassen oder ihn in eine Pflegeeinrichtung zu geben.

Nur vier von 100 Opfern in Ihrer Studie haben sich Hilfe gesucht.

Das ist eins der ganz großen Probleme! Zwei der 100 Opfer hatten sich an ein Gewaltschutzzentrum gewandt, zwei waren im Frauenhaus gewesen. Darüber hinaus gab es zwölf Betretungs- und Annäherungsverbote, die die Polizei ausgesprochen hatte. Das ist das nächste Problem: Dass so wenig Polizeieinsätze stattgefunden haben bzw. so wenige Einsätze mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot abgeschlossen wurden. Es kann also sein, dass manchmal die Polizei die Situation nicht gut einschätzen kann.

Was müsste passieren, damit die Frauen die Hilfsangebote für Gewaltopfer stärker in Anspruch nehmen?

In Österreich funktioniert es ja wie in Deutschland: Wenn die Polizei zu einem Einsatz bei Häuslicher Gewalt gerufen wird, dann informiert sie automatisch das nächste Gewaltschutzzentrum. Die Gewaltschutzzentren müssen dann die gefährdete Frau kontaktieren. Das heißt, die Mitarbeiterinnen müssen sehr schnell am Telefon eine Beziehung zu der Frau herstellen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Und da frage ich mich, ob die Polizei den misshandelten Frauen womöglich kompetenter vermitteln könnte, wie wichtig diese Gewaltschutzzentren sind und warum es so wichtig ist, sich von ihnen beraten zu lassen.

Ist die Polizei zu zögerlich?

Die Polizei ist im Prinzip gut geschult, das Thema Beziehungsgewalt wird schon in der Grundausbildung vermittelt. Inzwischen ist auch eine jüngere Generation in Führungspositionen. Das heißt, der Widerstand, den es noch 1997 bei der Einführung des Gewaltschutzgesetzes in der Polizei gab, ist nicht mehr wirklich relevant. Es gibt aber immer noch einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Wenn seit 26 Jahren in einer ländlichen Region alle zwei Jahre ein Betretungsverbot für einen Mann ausgesprochen wird, dann haben die Beamtinnen und Beamten dort nicht die Routine wie zum Beispiel die Polizei in Wien. Wir fordern, dass – wie es in Großbritannien gemacht wird – jeder Femizid genau untersucht wird und sich alle beteiligten Institutionen zusammensetzen. Dann würde man zum Beispiel vielleicht feststellen, dass in einem bestimmten Bezirk sehr wenig Betretungsverbote für Täter ausgesprochen werden und die Partnerin deshalb nie in Kontakt mit dem Gewaltschutzzentrum gekommen ist. Voraussetzung ist natürlich, dass in solchen Gesprächen Kritik aufgenommen und nicht abgewehrt wird.

Sind die Gewaltschutzzentren, die Frauenhäuser und auch die Männerberatungsstellen denn angemessen ausgestattet?

Wir haben in jedem Bundesland ein Gewaltschutzzentrum. An diese Gewaltschutzzentren geht die Meldung der Polizei. Die bieten dann psychosoziale und rechtliche Unterstützung fürdie Frau, zu deren Schutz ein Betretungsverbot gegen den Mann erlassen wurde. Die Zentren werden von der Frauenministerin und vom Innenministerium finanziert. Die Bundesregierung ist unter Druck, weil es so viele Femizide gibt. Sie scheint schon etwas tun zu wollen. Deshalb ist in den letzten Jahren sehr viel mehr Geld in diesen Bereich geflossen, so dass die Einrichtungen sehr viel mehr Personal haben als noch vor einigen Jahren. Genug ist es natürlich nie.

Was müsste noch passieren?

Noch viel schwieriger als Angebote für die Opfer zu schaffen, sind Angebote für die Täter, die niedrigschwellig und geografisch gut zugänglich sind. Zwar gibt es in den meisten Bundesländern Männerberatungsstellen, die sehr engagiert und kompetent sind. Aber die Anti-Gewalt-Trainings für schlagende Männer sollten in einer Gruppe stattfinden, weil die Männer dort voneinander lernen können. In Wien kann ich eine solche Gruppe anbieten, vielleicht auch zwei. Aber in der Steiermark oder in Niederösterreich wird das schwierig, weil die Männer viel zu weit verteilt sind.

In Deutschland müssen jedes Jahr rund 9.000 schutzsuchende Frauen von Frauenhäusern abgewiesen werden, weil die überfüllt sind. Die Finanzierung der Frauenhäuser ist immer noch eine freiwillige Leistung der Bundesländer.

Die Finanzierung ist auch bei uns Ländersache. Und auch bei uns wird das überall unterschiedlich gehandhabt. In Wien zum Beispiel wird der Gewaltschutz sehr ernst genommen und entsprechend finanziert, in anderen Bundesländern wird dafür nicht so viel Geld in die Hand genommen. Aber: Wenn in Österreich eine Frau eine Unterkunft in einem Frauenhaus sucht, findet sie grundsätzlich einen Platz.

Ihr Institut forscht in regelmäßigen Abständen zu Femiziden in Österreich. In Deutschland gibt es solche Studien bisher nicht.

Es ist jetzt eine erste Studie in Arbeit. Sie wird vom Institut für Kriminologie an der Universität Tübingen in Zusammenarbeit mit dem Kriminologischen Institut Niedersachsen durchgeführt und soll im Februar 2025 beendet sein. Ich bin gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen herausfinden.

Das Interview führte Chantal Louis.

Ausgabe bestellen