Feministinnen & Bioethik

Der Ausdruck „Bioethik“ steht nicht mehr unbedingt für öffentliche Wallungen. Das war über Jahrzehnte allerdings anders: Sterbehilfe, Hirntod und Organspende, Stammzellforschung, Klonierung – da gab es heftige Diskussionen. Seit 1990 wird einiges per Gesetz geregelt: Gentechnikgesetz, Embryonenschutzgesetz, Transplantationsgesetz, Stammzellgesetz. Vor allem jedoch hat sich die „Ethik“ etabliert. Genauer gesagt: eine auf Fragen der Bio- und Gentechnologien maßgeschneiderte „angewandte“ Ethik.

Das ist neu. Die Idee ist in Teilen ein akademischer Import aus den USA, da heißt es Bioethics: zur Anleitung für schnelles pragmatisches Entscheiden am Krankenbett und in den Gesundheitsberufen. Etwas freihändig könnte man sagen, Bioethics meint: Keine Grundsatzdebatten, kein Chi-Chi, stattdessen rasches Abwägen: Interessen? „Werte“? Kosten / Nutzen?

Als man das in Europa aufgreift, ist der hemdsärmelige Stil der US-amerikanischen Prinzipienethik für Philosophen und Theologen – wie auch in der Medizin – hierzulande zunächst ein Schock. Die kritische Medizin, die Öko-Bewegung, die Kirchen und auch die quirlige Behinderten- bzw. Krüppelbewegung (so nennt sie sich selbst) lehnt Bioethik-Expertisen „von oben“ daher erst einmal ab. Freilich wird die Bioethik im Laufe der Jahrzehnte dennoch normal. Aber was hat das nun mit Feminismus zu tun?

Zum einen lässt sich leicht zeigen: Für Biomedizin und Biotechnologie ist „Fortpflanzung“ absolut zentral. Biologisch gesehen sind Leben und Fortpflanzung geradezu eins. Was aber steckt in Fortpflanzungsprozessen drin? Biotechnologie und auch Bioethik enthalten schon in ihrem Gegenstandsgebiet die heute genetisch definierte Zweigeschlechtlichkeit. Re-Produktion, das meint den bisher passiven Anteil vitaler Wachstums- und Überlebensmechanismen, die man nun aber im Großmaßstab nutzen will. Dieser passive Anteil ist weiblich konnotiert. Schon die Biologie setzt also den Akzent auf die sehr spezifische Produktivität von Zweigeschlechtlichkeit.

Zum zweiten geht es aber ganz konkret um Frauenkörper. Um die Handhabung weiblicher Fruchtbarkeit, die Eigenschaften von Kindern. In den USA fällt die Entstehung der akademischen Bioethics mit den Abtreibungsdiskussionen zusammen. In Westdeutschland läuft die Geschichte anders. Hier wird in den 1970er Jahren über den Abtreibungsparagraphen 218 noch ohne jede Begleitmusik von „Ethik“ diskutiert – ab 1971 mit der legendären Stern-Kampagne „Wir haben abgetrieben“ und der feministischen „Aktion 218“. 1974 kassiert dann das Bundesverfassungsgericht die im Bundestag mühsam beschlossene Fristenlösung (das Recht auf Abbruch in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten). Die Urteilsbegründung – Justiz, nicht Ethik – bleibt folgenreich bis heute. Sie greift das Lebensschutz-Vokabular der Kirchen auf und unterwirft die Belange der Frauen denen des „werdenden Lebens“. Das Urteil legt nahe, was Kirchen und konservative Politik wiederholen werden: Abtreibung sei „Tötung“.

Die Wissenschaft spricht in den 1970er Jahren vor allem über die soziale Zwangslage von Schwangeren, also – ebenfalls ethikfrei – den sogenannten „Schwangerschaftskonflikt der Frau“. Radikale Feministinnen fordern die Streichung des Paragraphen, da Schwangersein wie auch der Schwangerschaftsabbruch schlichtweg eine Sache des weiblichen Körpers und weiblicher Selbstbestimmung sei. Nachlesen lässt sich das etwa in dem 1980 durch ein feministisches Kollektiv übersetzten (1971 in den USA ebenfalls kollektiv verfasste) Frauengesundheitshandbuch „Unser Körper unser Leben“.

Die Bioethik kommt in Deutschland Anfang der 1980er Jahre erst allmählich auf. Anstöße sind Beratungsbedarfe des Gesetzgebers zu Folgen der In-vitro-Fertilisation (IVF) durch die sogenannte Benda-Kommission und eine Bundestags-Enquete-Kommission zu Chancen und Risiken der Gentechnologie. Parallel – nein: eigentlich schon früher – diskutiert auch die autonome Frauenbewegung über Reproduktionstechnologien. Selbstbestimmtes Verhüten ist Konsens, sei es mittels „Pille“ oder „Spirale“, sei es hormonfrei mittels Diaphragma oder wie auch immer. Die Nutzung von Samenbanken aber? Immerhin Schwangerschaft ohne Sex, ohne Mann. Was aber ist mit der Laborbefruchtung? Mit sich abzeichnenden reproduktionsmedizinischen Dienstleistungen, die von Angeboten für den „unerfüllten Kinderwunsch“ von Paaren (das Konzept entsteht damals erst) vom „Designerbaby“ bis zur Leihmutterschaft reichen?

Begrüßt hat die westdeutsche Frauenbewegung die neuen Möglichkeiten damals nicht. Zu offensichtlich ist IVF eine Innovation aus der Forschung, kein Wunsch, der dem Alltag von Frauen entspringt. So wurde die Mutter von Louise Brown, dem 1978 in Großbritannien geborenen ersten IVF-Kind, kaum informiert über den experimentellen Charakter der „Behandlung“, der man sie unterzog. Mit dem Presserummel um „Baby Louise“ ließ man Lesley Brown allein. Es ging um die ärztliche Pioniertat.

Der Fluchtpunkt der IVF-Technologien, so die Medizinjournalistin Gena Corea in ihrem vielgelesenen Buch „MutterMaschine“ von 1985, sei der „Krieg gegen den Mutterleib“, die gänzliche Ersetzung der Frau. Vielleicht gehe es sogar – neben Geschlechts-Vorauswahl bei Kindern – um den Femizid: die gesellschaftliche Auslöschung von Frauen. Corea ist damit nicht allein. Stärker marxistisch geprägte Autorinnen machen eine durchaus ähnliche Rechnung auf: Mit der Laborbefruchtung schreite die Entwertung weiblicher Reproduktionsarbeit voran. Frauen würden ins Haus zurückgedrängt und kauften nun als Dienstleistung ein, was ihre (ohnehin entfremdete) Aufgabe gewesen sei. Vor Eugenik warnt ebenfalls die grüne Feministin Waltraud Schoppe, die im Spiegel bilanziert: „Die genetische Forschung liefert das Handwerkszeug für die Grausamkeiten von morgen.“ – „Droht uns der Femizid?“ fragt Sabine zur Nieden 1985 in der EMMA. Ihre Antwort: Nicht unbedingt, mit den neuen Technologien könnten auch Männer verzichtbar werden. Alice Schwarzer wiederum erwägt provokant, ob künstliche Gebärmütter nicht zu Senkung der Geburtsrisiken für Frauen gut sein könnten.

Ein Meilenstein der Debatte ist der von Tausenden besuchten Frauenkongress „Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnik“ 1985 in Frankfurt. Schon vor diesem Großereignis ist die öffentliche Aufmerksamkeit geschärft. Militante Aktivistinnen von der Roten Zora, der feministischen Abspaltung der Revolutionären Zellen, attackierten Zentren der westdeutschen Gentechnik-Forschung mit Sprengstoffanschlägen. Menschen kamen nicht zu schaden, aber die Symbolwirkung der Anschläge war groß.

Ein zweiter Frankfurter Frauenkongress kritisiert 1988 erneut die Biopolitik, die sich in den neuen Technologien manifestiert. Allerdings fächern die Argumente der Bewegung sich auf. Vor allem zeichnet sich – neben Kontroversen in Sachen Militanz der Aktionsformen – eine Trendwende in Sachen Mutterschaft ab. Mit dem 1987 publizierten „Müttermanifest“ von Frauen aus dem Umfeld der Grünen artikulieren sich Forderungen nach einem „positiven Mutterschaftsbild“. In den 1990er Jahren entstehen Kontroversen feministischer Positionen zu Gen- und Reproduktionstechnologien: Soll man sie nun nutzen oder doch besser nicht?

Wichtig: Im Zuge der parlamentarischen und wissenschaftlichen Debatten um Gentechnik und IVF ist ab 1984/85 in Westdeutschland ein professionalisierter Bioethik-Diskurs entstanden. Und dieser berät nun die Politik. Und zwar – wo es um Fortpflanzung oder Reproduktion geht – im Fahrwasser des Verfassungsgerichtsurteils gegen das Recht auf Abtreibung, nun „angewandt“ und pragmatisch. Die Bioethik rückt die „reproduktiven Substanzen“ nach vorn. Es geht um den „Lebensbeginn“ – in der Petrischale wie im Uterus. Die Frau, der Wille zur Mutterschaft oder auch nur der „Schwangerschaftskonflikt“ sind verschwunden. Stattdessen geht es um „den“ Embryo. Was irgendwie klingt, als werde über ein der Gesellschaft gehöriges Gut, wenn nicht gar eine bereits existierende Person befunden.

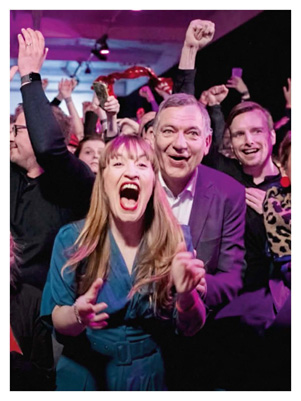

Die Historikerin Barbara Duden hat gezeigt, wie moderne Fototechnik und die in der Gynäkologie inzwischen gern ausgehändigten Ultraschall-Bilder auch visuell die Vorstellung vom schwangeren Körper als bloßem Gefäß unterstützen. „In wenigen Jahren“, so Duden 1991, „wurde aus dem Kind ein Fötus, aus der schwangeren Frau ein uterines Versorgungssystem, aus dem Ungeborenen ein Leben und aus dem ‚Leben‘ ein säkular-katholischer, also allumfassender Wert.“

Auch Feministinnen machen sich das embryo-zentrierte Ethik-Vokabular zu eigen. Das 1990 mit vielen Stimmen von SPD und Grünen verabschiedete gesamtdeutsche Embryonenschutzgesetz findet breiten Widerhall auch in der medizin- und technikkritischen Linken. Zugleich steigen nicht wenige studierte, promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen aus dem biotechnikkritischen Lager in die zahlreicher werdenden Bioethik-Gremien mit ein. Wie 1992 der Fall des sogenannten „Erlanger Baby“. Hier wird heiß diskutiert, ob Mediziner eine für hirntot erklärte Schwangere bzw. ihre Körperfunktionen am Leben erhalten dürfen. Feministische Stimmen empören sich über medizinischen Missbrauch der Schwangeren.

Mitte der 1990er Jahre wird gegen die Thesen des Ethikers Peter Singer (das Leben schwerstbehinderter Neugeborener sei nicht lebenswert) breit protestiert – wie auch gegen die europäische Bioethik-Konvention (mit Erlaubnisklauseln für die Forschung an Kindern und Behinderten). Beide Protestwellen waren wohl die letzten echten Bürgerbewegungen zur Biopolitik. Danach hat sich auch die „kritische“ Szene akademisch (und also „angewandt ethisch“) professionalisiert. Aus der Singer-Debatte folgern etliche hauptberufliche Bioethikerinnen übrigens, schwangere Frauen hätten eine Zusatzverantwortung, behindertes „ungeborenes Leben“ nicht zu diskriminieren. Im Klartext: Nur wenn ich ohne Kenntnis des Ergebnisses eines Pränataltests den Abbruch will, kann ich dies guten Gewissens tun.

Bekanntlich setzte die gesamtdeutsche Frauenbewegung nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten die Forderung nach Streichung des § 218 nicht durch. Ein neuerliches – dem ersten vergleichbares – Urteil des Bundesverfassungsgerichts hatte daran seinen Anteil. Die Debatte ist (wie es der Soziologe Alexander Bogner nennen würde) „ethifiziert“. Bioethik-Expertinnen, wie z. B. die grüne Katholikin Christa Nickels (aber auch viele andere), machen sich die Perspektive „vom Embryo her“ zu eigen. Sie können mit dem „218-Kompromiss“ gut leben – auch, um so das Embryonenschutzgesetz zu retten (Fokus auf „Leben“ inklusive).

Akademisch wird die frühe Kritik von Frauen an Gen- und Reproduktionstechnologien nun vollständig ignoriert. Allenfalls weist man abfällig (und zumeist unbelegt) darauf hin, „Mein Bauch gehört mir“ sei eine veraltete, fundamentalistische Parole. Nachlesbares wird nicht nachgelesen. An den Hochschulen wird stattdessen die sogenannte Care-Ethik als „feministische Bioethik“ gelehrt. „Care“ nutzt Konzepte von Carol Gilligan und meint eine auf das Hinhören und die Zuwendung zu Anderen ausgerichtete Form des Umgangs mit Patientinnen und Patienten. Was ist das nun wieder? Frauensichtweisen stehen für besonders kompetente Beziehungsarbeit in Sozialberufen? Klassisch weibliche Tugenden lassen grüßen.

Die Argumente der autonomen Protestbewegung scheint man entweder nicht (mehr) zu kennen oder aber zu verschweigen. Auch für die gremienförmige Bioethik (Ethik-Konsultationen, Ethikräte, Ethikkomitees) existieren radikale Kritikperspektiven nicht. Gena Corea und ihre vielen Schwestern bilden die Papiere des deutschen Ethikrates nicht ab.

Kann Bioethik also feministisch sein? Eher wohl nein. Ethik als Form und Format sorgt für Tunnelblick. Machtverhältnisse rutschen aus dem Blickfeld. Fortpflanzungspolitische Kämpfe werden aufs normierte Entscheiden im Einzelfall verengt. Warum Techniken oder Gesetze so sind, wie sie sind? Zumutungen qua Geschlecht? Patriarchat? Fehlanzeige.

Weiterlesen:

Petra Gehring: Biegsame Expertise. Geschichte der Bioethik in Deutschland (Suhrkamp, 78 €).