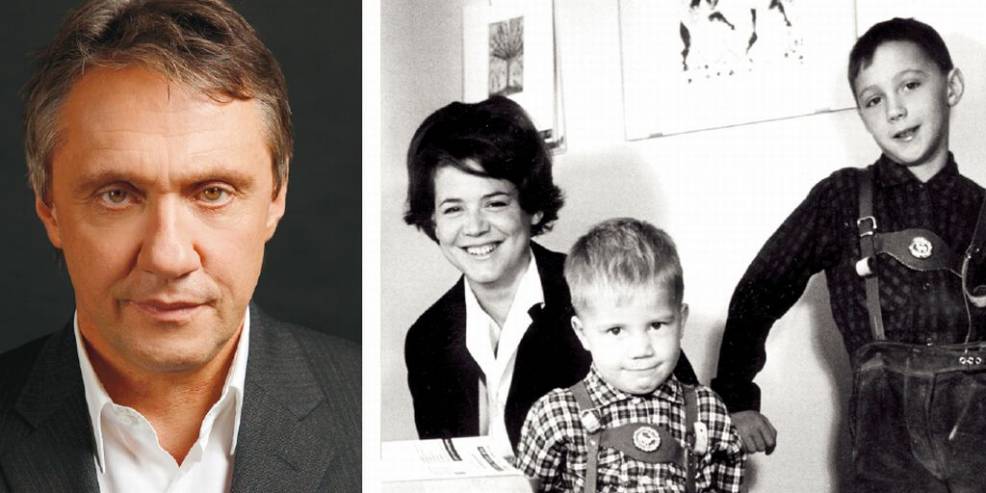

Hier spricht ein "Muttersohn"

Meine Mutter stand gern in der Küche, sie kochte ausgezeichnet. Ihr Schweinebraten (nach dem Rezept der Großmutter) war berühmt.

Meine Mutter hat mit einem eisernen Gartenrechen vier Halbstarke angegriffen, die auf der Straße ein junges Mädchen gehänselt haben.

Meine Mutter war Journalistin und ging allein auf Recherchereisen, Deutschland, England, Hawaii …

Meine Mutter hat an Weihnachten das Haus geschmückt und Geschichten von Engeln und dem Christkind erzählt. Sie hat den Hund gefüttert, Blumen gekauft, Decken gehäkelt und sich für den Look ihres Mannes verantwortlich gefühlt: Du musst zum Frisör.

Meine Mutter hat große gesellschaftliche Studien journalistisch begleitet und aufbereitet, dann war unser ganzes Haus voller Papierstapel: Wehe, ihr bringt was durcheinander! Als ich noch sehr klein war, hatte meine

Mutter ein Dirndl. Ich hab mir mal den Kopf aufgeschlagen, und sie hat mich in der Schürze des Dirndls zum Arzt getragen.

Meine Mutter hatte drei Abtreibungen hinter sich, bevor sie mich geboren hat. Und sie hat es mir auch früh erzählt.

Mein Vater war auch Journalist. Wenn meine Mutter weg war, hat er die Töpfe mit dem vorgekochten Essen für uns warm gemacht. Wenn sie wiederkam, hat er gestrahlt: Wie war’s, erzähl.

Als mein Vater gestorben ist, hat sie Spaghetti gekocht, Spaghetti mit Tomatensauce. Das Einzige, was jetzt geht, hat sie gesagt.

Mein Vater hat seine Frau niemals, in keiner Situation ihrer gemeinsamen 39 Jahre auch nur ein einziges Mal „Mutti“ oder „Mama“ genannt, was für Männer seiner Generation in den sechziger Jahren durchaus noch üblich war. Für ihn war sie immer die Ursel.

Was sie an diesem Mann so geliebt hat, hat sie mir auch mal gesagt: Er hat von ihr nicht etwas verlangt, was sie nicht geben konnte. Meine Mutter versicherte, er habe diese Eigenschaft schon bei ihrer ersten Begegnung ausgestrahlt.

Irgendwie passt dazu ein Rat, den ich von der großen Feministin Susanne von Paczensky bekam. Solche Frauen lernte ich als Kind kennen, sie gingen in unserem Haus ein und aus. Ich war schon ein junger Mann, als ich von ihr wissen wollte, welches Verhalten der Männer für Feministinnen denn okay wäre. Sie antwortete: Ganz einfach, tut das, was ihr wirklich tun wollt, wofür ihr eine Leidenschaft habt, was ihr für richtig haltet. Nur an zwei „Aber“ müsst ihr euch halten. Erstens: Tut es wirklich für euch, erwartet von uns Frauen keinen Applaus. Und zweitens: Lasst uns dasselbe tun.

Meine Mutter ist kurz vor ihrer Freundin Susanne von Paczensky gestorben. Die letzten zwölf Jahre lebte sie mit einem fremden Herzen in ihrer Brust, hineintransplantiert im Klinikum Großhadern. Es war das Herz einer jungen Frau. Mehr erfährt man nicht über einen Organspender. Meine Mutter hat oft im Geiste mit dieser Frau gesprochen, hat sie gesagt. Und in den zwölf Jahren hat ihr Körper dieses Herz nicht ein einziges Mal biologisch abgestoßen.

Einmal, da waren wir noch ziemlich klein, hat sie meinen Bruder und mich gleichzeitig in die Arme geschlossen. Sie hat uns gedrückt und geküsst. Es war ein Abschied, sie musste für eine Reportage verreisen. Und lachend sagte sie zu uns: Ihr seid mein Ein, aber nicht mein Alles. So war das mit der Feministin Ursula Lebert.

Anmerkung der Redaktion: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels war der Autor Chefredakteur von Brigitte. Heute ist er Chefredakteur von Zeit Wissen.