Trans: Die Rolle des Internets

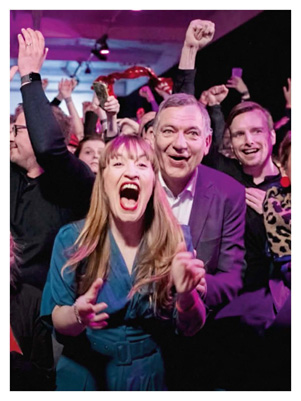

Es steht außer Frage, dass auch im Zeitalter der massenmedial-digitalen Dauerberieselung die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen noch immer erstrangig durch individuelle Beziehungs-, Bindungs- und anderweitige biografische Erfahrungen erfolgt. Diese machen sie im analogen Leben: in der Familie, in Bildungseinrichtungen sowie in der Gruppe gleichaltriger Peers. Ohne Zweifel ist aber die zunehmend medialisierte Umwelt, vor allem das Internet mit seinen vielfältigen Nutzungsperspektiven und erweiterten Austauschmöglichkeiten, zu einem wichtigen Sozialisationsfaktor geworden. Das wirft die Frage auf, welche Bedeutung dem ständigen Raunen des Internets für die Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen – auch für die Entwicklung der sexuellen und geschlechtlichen Identität – beizumessen ist.

Etliche Social-Media-Websites fördern transidente Vorstellungen

Auf einer Plattform wie bspw. Pinterest ist die Zahl der Suchanfragen von 2018 bis 2019 für Transthemen um 4.000 Prozent angestiegen. Vor allem junge Mädchen äußern in sozialen Netzwerken und Chatforen einen „Geschlechtswechsel“ – bzw. „Umwandlungswunsch“ und tauschen sich intensiv darüber aus, fünfmal mehr als Jungen.

Inzwischen gibt es, wie die US-Journalistin Abigail Shrier schreibt, „mehr als ein Dutzend Social Media-Websites und Plattformen, die die Entdeckung von transidenten Vorstellungen fördern. YouTube, Instagram, Tumblr, Reddit, Twitter, Facebook, DeviantArt und TikTok z. B. sind sämtlich populäre Hauptumschlagplätze, die es ermöglichen, die eigene Auffassung zu teilen, die die physische Transformation unterstützen, sich über ‚transphobe‘ Bedenken hinwegsetzen, die die Superkraft von Testosteron zelebrieren, die Tipps offerieren, wie man Verschreibungen bekommen kann“.

Als eine der Ersten hat Lisa Littman 2018 auf die Bedeutung von „social contagion“ für die Ausbreitung des Phänomens einer plötzlich auftretenden Trans-Identifizierung unter Jugendlichen hingewiesen und im Zuge dessen die Bezeichnung „Rapid Onset Gender Dysphoria“ (ROGD) vorgeschlagen. Als typisch für diese Gruppe von meist weiblichen Jugendlichen beschreibt sie, gestützt durch die Berichte der Eltern, ein Abtauchen in entsprechende Internetforen unmittelbar vor dem Trans-Outing, inklusive wiederholter Rezeption von YouTube-Transitionsvideos, in denen Vorbilder euphorisch über ihre angeblich ach so unkomplizierte „Geschlechtsumwandlung“ berichten.

Littman hatte 256 Eltern befragt, deren Kinder zu 80 Prozent weiblich und durchschnittlich 16 Jahre alt waren. Für 41 Prozent der Betroffenen wurde eine „nicht-heterosexuelle Orientierung“ angegeben. Nach Auskunft der Eltern litten 62,5 Prozent der Jugendlichen an mindestens einer psychischen oder Entwicklungsstörung, bevor es zur Ausbildung geschlechtsdysphorischer Symptome kam.

Ferner hatten 36,8 Prozent in ihrem sozialen Umfeld intensiven Kontakt zu Gleichaltrigen-Gruppen, deren Mitglieder sich als „transgender“ bezeichneten; 25 Prozent verbrachten keine Zeit mehr mit Personen, die nicht selbst auch gegengeschlechtlich identifiziert waren; und 22,7 Prozent hegten ein regelrechtes Misstrauen gegenüber allen „cisgender“-Personen. Ein noch höherer Anteil, nämlich 46,6 Prozent der Jugendlichen, traute nur noch Informationen, die von „transgender sources“ und Peer-Beratungskontexten stammten. 49,4 Prozent zogen sich von ihren Familien zurück.

Ausführlicher hat auch die Psychoanalytikerin Lisa Marchiano analysiert, welche Rolle das soziale Umfeld bei der Verstärkung sozial konstruierter Stereotypen und Geschlechterrollen im Zuge der Übernahme des Trans-Paradigmas spielt. Eltern ist oft nicht wohl dabei, wenn ihr Kind sich nicht entsprechend den geläufigen Geschlechterstereotypen präsentiert. Vielen missfällt es, ein Kind zu haben, das sich „anders“ verhält, und ein Großteil der Eltern ist der gutgläubigen Auffassung, eine Bestätigung und Bestärkung der von ihnen gar nicht weiter hinterfragten gegengeschlechtlichen Identifikation sei das Beste für ihr Kind. Geschlechts-nonkonform auftretende Kinder und Jugendliche werden aus diesem Grund von den Bezugspersonen dazu ermutigt, ihren Körper an Vorstellungen von Geschlechterrollen anzugleichen. Transaffirmativ behandelnde Kinder-/Jugendpsychiater/-psychotherapeuten und andere Berufsgruppen tragen ihr Übriges zur Festigung der vermeintlichen Gewissheit eines Kindes bei, im „falschen Körper geboren“ zu sein und als einzigen Ausweg den Trans-Weg verfolgen zu müssen.

Shrier zufolge drängen Lehrer, Therapeuten und Ärzte gemeinsam gestresste und verwirrte Teens geradezu in Richtung „Geschlechtsangleichung“. Erste US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien und New York, hätten Gesetze erlassen, die für Gesundheitsbedienstete Strafen vorsähen, wenn sie sich weigerten, von Patienten und Patientinnen verlangte Pronomen zu benutzen.

Sie beschreibt zudem die irreversiblen Schäden, die nicht nur der Gesellschaft durch falsches Denken, sondern insbesondere jungen Mädchen und Frauen durch operative Eingriffe zugefügt würden. Sie schildert verwirrte Mädchen, agonisierte Eltern, die Rolle von Beratern, Therapeuten und Ärzten,

die es leichtmachten, körpermodifizierende („geschlechtsangleichende“) Maßnahmen vorzunehmen, und die Probleme der Mädchen und jungen Frauen, die ihre Transitionsbehandlung rückgängig machen wollten und bitterlich bedauerten, was sie sich angetan hätten.

Den Mädchen verspricht die Transidentifikation Freiheit

Was über diese „Teenage-Mädchen hinwegfegt, wurzelt (…) in Videos, die im Internet kursieren. Diese zeigen von Internet-Gurus inspirierte Mimikry, ein mit Freundinnen eingegangenes Versprechen, sich an den Händen haltend, die Luft angehalten, die Augen fest zusammengekniffen. Diesen Mädchen verspricht die Transidentifikation Freiheit von der sie endlos verfolgenden Angst; sie befriedigt das tiefe Bedürfnis nach Akzeptanz, den Thrill der Grenzüberschreitung, das verführerische Versprechen des Dazugehörens“.

Existenz und Durchschlagskraft von sogenannter mass-social-media-induced illness, also einer durch soziale Medien getriggerten (psychischen) Erkrankung, sind gut belegt. Mehrfach beschrieben wurde das Phänomen u. a. im Zusammenhang mit der Beobachtung, dass während des pandemiebedingten Lockdowns die Rate neu diagnostizierter, vermeintlicher Tic- und Tourette-Erkrankungen unter Jugendlichen drastisch angestiegen ist, was darauf zurückgeführt werden konnte, dass in dieser Zeit Videos von (real betroffenen oder die Symptomatik nur simulierenden) YouTubern und Influencern im Netz kursierten. Besondere Verbreitung fanden diese über die Video-Plattform TikTok, weshalb sie auch als „TikTok-Tics“ bezeichnet wurden.

Mit „trans“ ist augenscheinlich eine neuartige Identifikationsschablone im Angebot, die, über die Massenmedien in Umlauf gebracht, auf eine Gruppe vulnerabler Jugendlicher mit Problemen im Bereich der Selbstwahrnehmung, Körperakzeptanz und Integration der pubertätsbedingten Reifungsvorgänge trifft. Ein seltenes Phänomen und Minderheitenproblem, das als solches unbestritten besteht, wird aus falsch verstandener Toleranz auf Kosten identitätssuchender junger Menschen medial und gesellschaftspolitisch instrumentalisiert.

Das ist in doppelter Hinsicht tragisch: sowohl für die wirklich von Transsexualität Betroffenen als auch für eine anteilsmäßig vorerst nicht quantifizierbare Gruppe von vulnerablen Jugendlichen, die ihre Angst vor individueller Emanzipation und sexueller Selbstbemächtigung durch Identifikation mit identitären Gefühlskollektiven und Gruppenzugehörigkeit aufzufangen suchen, eigentlich aber eine andere Form des Schutzes und der therapeutischen Unterstützung benötigten.

ALEXANDER KORTE

Der Text ist ein Auszug aus „Hinter dem Regenbogen“ (Kohlhammer Verlag).